在宅介護を続ける方法を知りたいけれど、「疲れてきた」「もう限界かも」と感じている方は少なくありません。

一方で、「施設に入れるのはまだ早い」「できるだけ自宅で頑張りたい」という気持ちも強くあるでしょう。

本記事では在宅介護を続ける方法として、疲れたときの対処から制度の活用、将来の備えまで具体的に解説します。

訪問診療や訪問看護、デイサービス、福祉用具、施設の事前検討などを取り入れることで、“頑張りすぎない在宅介護”を実現できます。

在宅介護が「つらい」と感じるのは自然なことです

まずは「つらい」と感じる気持ちを否定しないことが出発点です。

40〜70代の家族介護で起こりやすい悩み、施設にはまだ早いと感じるときの葛藤を整理し、統計データを交えながら“自分だけの問題ではない”と実感できるように全体像を解説します。

親や配偶者を介護する40〜70代の悩みとは

親世代の介護をしている40〜60代は、自分の仕事や子育てと並行しながら介護を担っており、心身ともに限界を感じるケースが少なくありません。

また、配偶者の介護をしている60〜70代は、体力の衰えと自分自身の健康不安が重なり、孤独感を強めることもあります。

「疲れてきたけど施設にはまだ…」という葛藤

「介護がつらい」と思うのは、決して弱さではありません。

むしろ自然な感情であり、そこからどう支援を受けながら続けていくかが大切です。

多くの家庭が「できる限り在宅で続けたい」と考えている現状が数字からも分かります。

出典:厚生労働省「介護保険事業状況報告(月報・暫定)」を基に生命保険文化センターが整理。

令和6年10月サービス分:在宅約436万人、施設約97万人。

在宅介護を続けるために必要な“外部の支え”

在宅介護を長く続けるには、家族だけで抱え込まず、医療・看護・福祉のサービスを適切に取り入れることが欠かせません。

訪問診療・訪問看護・デイサービスなど、代表的な外部支援を取り上げ、それぞれの費用や対象者について整理します。

ざっくりまとめるとこんな感じです。以下で詳しく解説してきます。

| サービス | 自己負担の目安 | 主な対象 | ポイント |

|---|---|---|---|

| 訪問診療 | 医療保険1〜3割(月2回で数千円目安) | 通院困難・認知症等 | 送迎・待ち時間ゼロ。地域で体制差あり |

| 訪問看護 | 介護保険1〜3割/医師指示で医療保険も | 要介護者・医療処置が必要 | 急変時相談◎、服薬・褥瘡・点滴対応 |

| デイサービス | 要介護1で1日約700〜1,000円+食事代 | 日中見守り・入浴等 | 家族の休息(レスパイト)に有効 |

| ショートステイ | 1泊2,000〜3,000円程度 | 短期入所 | 旅行・仕事・リフレッシュ時に |

| 福祉用具レンタル | 数百円〜1,000円程度/月 | ベッド・車いす等 | 腰痛予防、移乗負担の軽減 |

| 住宅改修 | 生涯20万円まで支給(原則9割給付) | 手すり・段差解消・浴室改修 | 事前申請必須、対象工事に注意 |

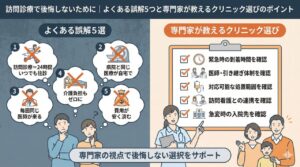

訪問診療の活用で「通院の負担」がゼロに

「通院がなくなればまだ頑張れる。もっと早く知りたかった」

──訪問診療を利用したご家族からはこうした声が多く聞かれます。

医師が定期的に自宅を訪問してくれるため、通院の送迎や待ち時間といった大きな負担が軽減されます。

- 費用の目安:介護保険ではなく医療保険が適用され、自己負担は1〜3割。月2回程度の訪問で数千円程度に収まるケースが多いです。

- 対象者:通院が困難な高齢者や寝たきりの方、認知症のある方など。

- 利用例:糖尿病や心不全の定期チェック、服薬調整など、病院に行かず自宅で完結できます。

訪問診療の提供体制は地域差が大きいため、早めにかかりつけ医やケアマネに確認しましょう。

最新の診療報酬運用も踏まえて体制整備が進んでいます。

訪問看護で安心を届ける仕組み

「看護師が来てくれる制度があるなんて知らなかった」という声もよくあります。

訪問看護では、服薬管理や体調チェック、医療的な処置も可能。

- 費用の目安:介護保険サービスの自己負担は原則1割(所得により2〜3割)。介護保険を利用した場合、1回あたり数百円〜1,000円前後。基本的な介護保険の自己負担割合。

- 対象者:要介護認定を受けた高齢者、在宅で医療処置が必要な方。

- 利用例:褥瘡(床ずれ)の処置、点滴管理、服薬指導など。

訪問看護の利用者は年々増加しており、特に75歳以上の後期高齢者が全体の約9割を占めています。高齢化に伴い、在宅での医療支援の需要は今後さらに高まると予測されています。

デイサービス・ショートステイで介護者の休息を確保

介護を継続するために必要なのは“介護者の休み時間”です。

デイサービスは日中の介護を担ってくれるため、家族は仕事や休養に充てられます。

- デイサービスの費用:要介護1の場合、1日あたり約700〜1,000円(食事代別途)。

- ショートステイの費用:1泊2,000〜3,000円程度(居住費・食費込み)。

- 利用例:介護者が仕事の日や冠婚葬祭のときに利用することで、安心して外出できます。

デイサービスやショートステイは、介護をする家族自身の心身を守るための「レスパイトケア」としても注目されています。

介護疲れを放置すると心身の不調を招く可能性があるため、計画的に取り入れることが推奨されています。

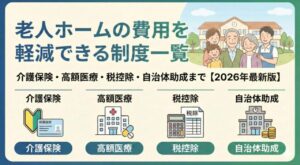

福祉用具・住宅改修で介護をラクに

介護用ベッドや手すり、入浴用イスなどの福祉用具、そして介護保険を利用した住宅改修は、介助の負担を大幅に軽減します。

介護者の腰痛予防にも直結するため、早めの導入がおすすめです。

- 福祉用具レンタル:月数百円〜1,000円程度でベッドや車いすが利用可能。

- 住宅改修:20万円まで介護保険で補助(手すり設置、段差解消、浴室改修など)。

- 利用例:トイレに手すりを設置することで転倒リスクを減らし、介護者の付き添いを軽減。

状態が変わったら(変わりそうなら)要介護度の区分変更を検討する

認定が実情に合わない・状態が変化した場合は区分変更申請が可能。

要介護度が上がれば利用できるサービスの範囲も広がります。

状態が悪化しそうなときには、ケアマネジャーに区分変更の申請について相談してみましょう。

状況が急変した場合でも、市町村は暫定ケアプランでサービスを先行開始できる運用が示されています。

介護者自身を守るための工夫

在宅介護では「介護する人の健康と気持ち」を守ることがとても重要です。

自分の時間の確保や家族・専門家への相談など、日常的にできる工夫を解説します。

自分を大切にすることが、結果的に在宅介護を長く続ける力になります。

自分の時間を意識的に作る

1日10分でもいいので、自分の好きなことにあてる時間を確保しましょう。

音楽を聴く、好きな本を読む、散歩をする──小さなことが心の余裕を生みます。

家族や兄弟に協力をお願いする

「自分がやらなければ」と抱え込みすぎると、疲労が蓄積します。

週末だけでも兄弟や子どもに手伝ってもらうなど、分担の工夫をしましょう。

地域包括支援センターやケアマネへの相談

介護の専門家に相談することで、思いもよらなかった支援や制度を知ることができます。

地域包括支援センターは介護の総合窓口として無料で利用できるため、まずは気軽に相談してみましょう。

日本では現在、働きながら介護をしている人は365万人にのぼり、有業者全体の約5.4%を占めています。

今後2035年には460万人に増加すると見込まれており、「家族だけで介護を抱えるのは難しい」という現実がより鮮明になっています。

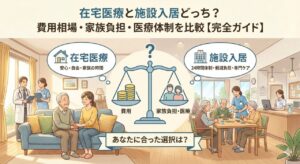

施設入居を“今すぐ”でなくても考えておくメリット

「施設=最後の手段」と思われがちですが、早めに情報収集しておくこと自体が安心材料になります。

施設の費用感や申込から入居までの流れなど、知っておくと在宅介護を続けやすくなる基礎知識を解説します。

実際には意外と費用が抑えられる施設もある

「施設は高いと思っていたけど、意外と安い施設があり心の余裕ができた」という声もあります。

選択肢を知ること自体が、在宅介護を続ける力になります。

見学や費用相談を“保険”として進めておく安心感

すぐに入居する予定がなくても、施設を見学したり、費用を確認しておくと「いざというときの選択肢がある」という安心につながります。

施設は入居申し込みから実際の入居まで時間がかかることが多い

多くの施設は空き待ちが一般的です。

そのため、早めに申し込みや相談をしておくことで、いざ必要になったときに慌てず対応できます。

数か月~数年単位で入所待ちとなることもあり、過去調査でも3か月以上待機の回答が多数というデータがあります。

今日からできるチェックリスト

在宅介護を無理なく続けるために「今日からできる一歩」を整理しました。

ケアマネへの相談、サービスのお試し利用、福祉用具のレンタルなど、すぐ実践できる行動をチェックリスト形式で紹介します。

ケアマネに「訪問診療・訪問看護」の話を聞いてみる

介護の現場を支えているケアマネジャーは、在宅介護を続けるための支援策に精通しています。

「通院が大変」「看護師に来てもらえたら安心」と感じている方は、まずケアマネに相談してみましょう。

訪問診療や訪問看護は自己負担が少なく利用できるケースが多く、「もっと早く知っておけば良かった」と話す家族も少なくありません。

デイサービスやショートステイを1回利用してみる

介護者が休む時間を確保するには、外部のサービスを試しに使ってみることが大切です。

デイサービスは1日から、ショートステイは1泊から利用可能です。

介護用ベッドや手すりなどのレンタルを検討する

介護者の負担を大きく減らすのが福祉用具の活用です。

介護ベッドは腰をかがめずに介助できるため、腰痛予防にも効果的です。

手すりや段差解消用スロープなどは、転倒防止と本人の自立支援にもつながります。

介護保険を利用すれば、数百円からレンタルできるため、費用面の負担も少なく導入できます。

地域包括支援センターに1本電話をしてみる

地域包括支援センターは「介護の総合窓口」です。

電話一本で、介護保険サービスの説明や申請手続きの案内、相談先の紹介を受けられます。

相談は無料なので、気軽に問い合わせてみましょう。

何が大変かを明確にして相談する

「とにかく疲れている」ではなく、「夜間のトイレ介助がつらい」「入浴の介助で腰を痛めている」など、具体的に伝えることが大切です。

具体的な困りごとを整理して話すことで、ケアマネジャーや地域包括支援センターが適切なサービスや制度を紹介しやすくなります。

伝えるポイント

①困っている場面:例「通院の送迎が負担」「夜間の見守りが不安」

②希望:例「通院をなくしたい」「週1回は休息したい」

③優先度:例「費用は月◯円まで」「まずはお試し利用から」

よくある質問|FAQ

- 在宅介護が限界だと感じたら、まず何をすべきですか?

-

まずはケアマネジャーに相談しましょう。

「訪問診療・訪問看護」「デイサービスやショートステイ」「要介護度の区分変更」など、状況に合った制度を紹介してくれます。

地域包括支援センターに電話するのも有効です。 - 在宅介護を続けるために使えるサービスは何がありますか?

-

訪問診療、訪問看護、デイサービス、ショートステイ、福祉用具レンタル、住宅改修などがあります。

介護保険や医療保険を活用することで、少ない自己負担で利用できる場合が多いです。 - 要介護度の区分変更はいつ申請すべきですか?

-

介護度が現状に合っていないと感じたり、状態が悪化してサービスが足りなくなった場合に申請できます。

市町村に申請し、認定調査を受けることでサービス量が見直されます。 - 住宅改修はどこまで補助されますか?

-

介護保険では、生涯で20万円までの住宅改修に補助が出ます。

対象は手すりの設置、段差解消、浴室の改修など。工事前に市町村へ申請が必要です。 - 在宅介護を続けるために家族や兄弟に協力をお願いするコツは?

-

「丸ごとお願い」ではなく、「週末の買い物だけ」「夜間だけ交代」など、具体的に役割を分けてお願いすると協力を得やすくなります。

負担を分散することが介護を長く続ける秘訣です。 - 地域包括支援センターではどんな相談ができますか?

-

介護保険サービスの説明や申請のサポート、医療・福祉・法律の相談まで幅広く対応しています。

介護の「総合窓口」として無料で利用できるため、まず最初の相談先としておすすめです。

まとめ|在宅介護を「頑張りすぎない」で続けるために

在宅介護を続ける方法は、「1人で抱え込まず支援を取り入れること」です。

訪問診療・訪問看護、デイサービスやショートステイ等を状況に合わせて組み合わせ、必要に応じて施設の事前検討(見学・費用確認・申込)も並行すると、“無理なく”継続できます。

参考:厚生労働省「介護保険事業状況報告(月報・暫定)」、在宅医療・訪問看護の診療報酬改定概要、地域包括支援センターの定義と役割(市町村設置)。