親や配偶者の介護が必要になったとき、必ず直面するのが「施設を検討するタイミング」です。

ケアマネジャーや医療ソーシャルワーカーに「老人ホームを考えた方がいい」と言われても、種類や費用が分からず混乱する方は多いでしょう。

この記事では、主要な高齢者施設の種類を分かりやすく整理し、それぞれの特徴・費用・入居条件を詳しく解説します。

この記事を読むことで、老人ホームに関する基礎知識を得て、家族のために最適な施設を選ぶ準備が整います。

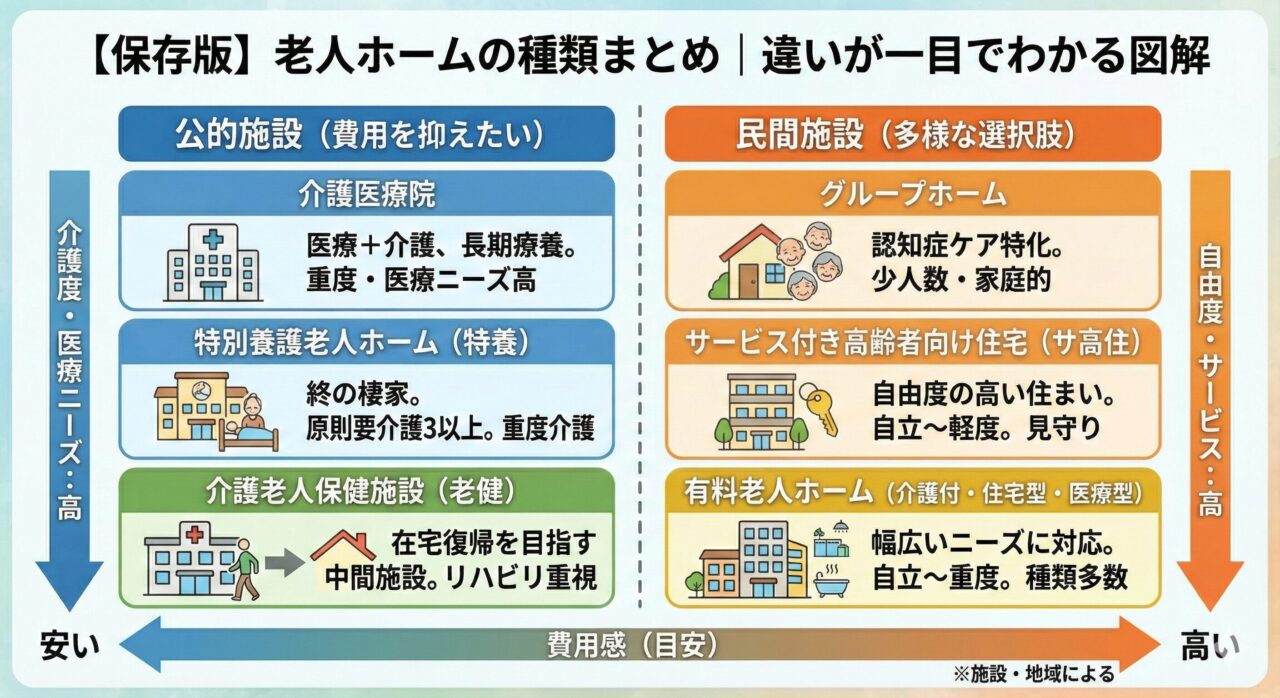

高齢者施設の主な種類と特徴

高齢者施設には多くの種類があり、それぞれ役割や対象者が異なります。

厚労省の分類によると、公的施設(特養・老健・介護医療院)と民間施設(有料老人ホーム・サ高住・グループホーム)に大別されます。

公的施設は費用を抑えたい方向け、民間施設はサービスの自由度や生活の質を重視する方向けです。

ここでは全体像を把握し、自分や家族に合った候補を絞り込みやすくします。

- 特別養護老人ホーム(特養):介護度が重い方向けの公的施設

- 介護老人保健施設(老健):在宅復帰を目指す中間施設

- 有料老人ホーム(介護付・住宅型・医療対応型):多様なニーズに対応する民間施設

- サービス付き高齢者向け住宅(サ高住):自立〜軽度介護の方が安心して暮らせる住宅

- グループホーム:認知症の方が少人数で共同生活

- 介護医療院:医療と介護を長期的に受けられる施設

| 施設種類 | 入居一時金 | 月額費用目安 | 主な対象者 | 医療体制 |

|---|---|---|---|---|

| 特別養護老人ホーム(特養) | 不要 | 約8〜12万円 | 要介護3以上、重度介護者 | 基本的な医療のみ |

| 介護老人保健施設(老健) | 不要 | 約9〜13万円 | 要介護1以上、在宅復帰を目指す人 | 医師・リハビリスタッフ常駐 |

| 有料老人ホーム(介護付・住宅型・医療対応型) | 0〜数千万円 | 15〜30万円 | 自立〜要介護、幅広い層 | 介護付:介護職員常駐 / 医療対応型:看護師常駐 |

| サービス付き高齢者向け住宅(サ高住) | 不要 | 10〜20万円 | 自立〜軽度介護、見守りが必要な人 | 医療は外部サービス |

| グループホーム | 不要〜数十万円 | 12〜16万円 | 認知症と診断された人 | 医療体制は限定的 |

| 介護医療院 | 不要 | 12〜18万円 | 要介護1以上、医療的ケアが必要な人 | 医療と介護を一体的に提供 |

ここからは、それぞれの施設について詳しく見ていきます。

最新データで見る高齢者施設の現状(2023〜2024年)

厚生労働省や内閣府の最新統計から、高齢者施設の現状を数字で確認してみましょう。

- 特別養護老人ホーム(特養)

2023年時点で全国に約8,600施設があり、入居者数は約59万人。待機者数は約20万人と依然として多く、地域差が大きいのが特徴です。 - 介護老人保健施設(老健)

全国で約4,200施設、入所定員は約38万人。平均在所期間は約5か月で、多くが在宅復帰につながっています。 - 有料老人ホーム

2023年時点で全国に約15,000施設、入居者は約40万人。都市部を中心に増加傾向にあり、サービスの多様化が進んでいます。 - サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)

2023年時点で全国に約28万戸。厚労省のデータによると、ここ10年で急増しており、比較的元気な高齢者が選びやすい住まいとして普及しています。 - グループホーム

全国で約1万3千施設、入居者数は約26万人。認知症ケアの地域拠点として定着しています。 - 介護医療院

2018年の制度開始から整備が進み、2023年時点で約1,200施設に拡大。要介護4以上の重度介護者が中心に利用しています。

特別養護老人ホーム(特養)の特徴と費用

特養は公的施設の中でも長期入居を前提にした代表格です。

ここではサービス内容・費用・入居条件を整理し、どんな方に向くかを具体的に示します。

特養の特徴・サービス内容

特養は「終の棲家」として利用されるケースが多く、要介護3以上の高齢者が対象です。

職員による食事・入浴・排泄などの日常生活支援が手厚く、公的施設のため費用が抑えられるのが大きな魅力です。

一方で、入居待機者は全国で20万人を超えており、入所まで数年かかる地域もあります。

特養の費用の目安

- 入居一時金:不要

- 月額費用:約8〜12万円(所得や介護度によって変動)

特養の入居条件

- 要介護3以上(例外的に要介護1・2でも特例入居あり)

- 認知症や寝たきりなど、在宅介護が困難な方が優先されます。

介護老人保健施設(老健)の特徴と費用

老健は退院後の“在宅復帰”を目指す中間施設です。

リハビリ体制や費用の考え方、入所条件の要点を短く把握しましょう。

老健の特徴・サービス内容

老健は病院と在宅生活の中間に位置する施設で、在宅復帰を目指す方に適しています。

医師や看護師、理学療法士が配置され、医学的管理のもとリハビリを行う点が大きな特徴です。

長期利用には向きませんが、一時的に医療と介護の両立が必要なときに有効です。

老健の費用の目安

- 入居一時金:不要

- 月額費用:約9〜13万円

全国平均は11.2万円前後で、医療やリハビリが充実している点を考えるとコストパフォーマンスが高いといえます。

老健の入居条件

- 要介護1以上

- 在宅復帰を目指すことが前提

- 医師の診断に基づく入所判定が必要

有料老人ホーム(介護付・住宅型・医療対応型)の特徴と費用

有料老人ホームは民間主導で種類により中身が大きく異なります。

介護付・住宅型・医療対応型の違いと費用感を俯瞰して選択ミスを防ぎます。

介護付・住宅型・医療対応型の違い(比較)

| 区分 | 介護付有料老人ホーム | 住宅型有料老人ホーム | 医療対応型有料老人ホーム |

|---|---|---|---|

| 介護体制 | 施設内職員が常時介護 | 介護は外部サービスを個別契約 | 看護師常駐+医療連携が前提 |

| 向いている人 | 介護ニーズが中〜重度、定額で手厚い介護を希望 | 自立〜軽度、自由度や費用調整を重視 | 医療依存度が高い(胃ろう・吸引・在宅酸素など) |

| 月額目安 | 15〜30万円 | 15〜25万円+外部介護費 | 20〜40万円 |

| 注意点 | 追加費の内訳を確認 | 介護度上昇で総費用が増えやすい | 受け入れ可否の医療条件を要確認 |

有料老人ホームの特徴・サービス内容

有料老人ホームは民間事業者が運営する多様な施設形態で、サービス内容や費用は幅広いです。

介護付有料は介護体制が整っており、住宅型は自由度が高く、医療対応型は看護師が常駐しているため医療ニーズの高い方に安心です。

有料老人ホームの費用の目安

- 入居一時金:0〜数千万円(施設により差が大きい)

- 月額費用:15〜30万円程度

平均すると20万円台前半が多く、都市部ほど高額になる傾向があります。

有料老人ホームの入居条件

- 自立〜要介護まで幅広い

- 施設によって条件が異なる(医療依存度が高い場合は医療対応型が必要)

サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)の特徴と費用

サ高住は“住まい”としての自由度が高く、必要な介護は外部契約で補います。

費用構造と向いている人の特徴を確認しましょう。

サ高住の特徴・サービス内容

サ高住は「住まい」としての要素が強く、介護サービスは外部の事業所と契約して利用します。

自立度が高い方や軽度の介護が必要な方に向いており、見守りや安否確認で安心して暮らせます。

サ高住の費用の目安

- 入居一時金:原則不要

- 月額費用:10〜20万円程度

居住費に加え、介護サービス利用料が別途発生する点に注意が必要です。

サ高住の入居条件

- 原則60歳以上または要支援・要介護認定を受けている方

- 比較的自立度の高い高齢者が対象

グループホームの特徴と費用

グループホームは認知症ケアに特化した少人数制の暮らしの場です。

ケアの特長と費用、入居要件のポイントをまとめます。

グループホームの特徴・サービス内容

グループホームは、認知症の方が少人数で家庭的な雰囲気の中で生活できる施設です。

スタッフと入居者の距離が近く、認知症ケアに特化しているのが特徴です。

グループホームの費用の目安

- 入居一時金:不要〜数十万円

- 月額費用:約12〜16万円

地域や運営法人によって差があるものの、特養や老健に比べるとやや高めです。

グループホームの入居条件

- 医師による認知症の診断が必要

- 原則として要支援2以上、または要介護認定を受けている方

介護医療院の特徴と費用

介護医療院は医療と介護を一体で受けられる長期療養の受け皿です。

対象像・費用目安・入居条件を押さえ、他施設との違いを明確にします。

介護医療院の特徴・サービス内容

介護医療院は2018年に新設された施設で、従来の療養病床を転換して整備されました。

医療と介護が一体的に提供され、寝たきりや医療依存度が高い方に対応できます。

介護医療院の費用の目安

- 入居一時金:不要

- 月額費用:約12〜18万円

医療ニーズが高い分、費用は特養より高めですが病院に比べると抑えられます。

介護医療院の入居条件

- 要介護1以上

- 慢性的な医療的ケアが必要な方

どの高齢者施設を選ぶべきか?判断のポイント

施設選びで重要なのは「介護度」「医療ニーズ」「生活の希望」の3点です。

厚労省の統計では、入居理由の上位は「在宅での介護困難」「認知症の進行」「医療的ケアの必要性」となっています。

- 介護度が重い → 特養・介護医療院

- 在宅復帰を目指す → 老健

- 医療ケアが必要 → 医療対応型有料・介護医療院

- 認知症ケア重視 → グループホーム

- 元気だが一人暮らしに不安 → サ高住

見学の際は職員の対応や入居者の表情、夜間体制、追加費用(おむつ代・光熱費など)を確認すると安心です。

ケース別で考える老人ホームの選び方

よくある3つの状況別に、どの施設が合うのかを短い事例で確認します。

自分の家族のケースに近いパターンから読み始めてください。

ケース1:70代・要介護3の母を在宅介護していたが限界に…

70代の母が要介護3となり、在宅介護を続けていたが、夜間の見守りや排泄介助が増え、家族の負担が限界に達しました。

→ 選択した施設は 特別養護老人ホーム(特養)。

費用を抑えられ、24時間の介護体制があるため、家族も安心して介護を任せられるようになりました。

ただし入居待機が長かったため、入居までは短期入所(ショートステイ)でつなぎました。

ケース2:80代・要介護2の父が入院後に自宅復帰困難に…

80代の父が脳梗塞で入院し、要介護2となりました。自宅での生活が不安なため、退院後の選択肢を検討。

→ 介護老人保健施設(老健) を利用し、リハビリを受けながら在宅復帰を目指しました。

老健でのリハビリの結果、歩行が安定し、自宅に戻ることができました。

ケース3:認知症の妻と二人暮らし、介護負担が大きくなった…

70代後半の男性が、認知症の妻を介護していました。徘徊や夜間の不眠により生活が困難に。

→ 選択した施設は グループホーム。

少人数で家庭的な環境があり、認知症ケアに特化しているため、妻が安心して生活できるようになり、夫も心身の負担が軽減しました。

ケース4:独居・要支援2。料理・買い物が負担、夜間の不安も…

70代前半・一人暮らし。転倒歴があり、日常の家事がしんどい。介護度は軽いが見守りが欲しい。

→ 選択:サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)。

見守り・安否確認と生活相談がつき、必要な介護は外部サービスを都度契約。自由度を保ちつつ、夜間の不安が軽減。

ケース5:夫婦とも前期高齢・要介護1。家事支援は欲しいが費用は抑えたい…

共働き世帯の子どもに頼れず、掃除や配膳が負担。医療ニーズは低い。

→ 選択:住宅型有料老人ホーム。

生活支援が施設内で受けられ、介護は外部サービスで柔軟に調整。必要なときだけヘルパーを増やせるため、月額のコントロールがしやすい。

ケース6:特養の待機が長期化。要介護3で夜間介助が頻回、早めに入居したい…

在宅が限界だが、地域の特養は数年待ち。家族の仕事に支障。

→ 選択:介護付有料老人ホーム。

施設内職員が常時介護し、定額制で手厚いケアを確保。特養に比べ費用は上がるが、待機なく早期入居でき、家族負担を即時に軽減。

ケース7:要介護4。胃ろう・吸引・在宅酸素。病院からの転院先を探したい…

医療依存度が高く、夜間の看護体制が必須。家族は居住地近くを希望。

→ 選択:医療対応型有料老人ホーム。

看護師常駐・医療連携で日常的な医療処置に対応。終末期の看取り方針も事前に確認し、家族が通いやすい距離を重視して決定。

ケース8:要介護5。褥瘡治療・経管栄養・頻回の吸引が必要、長期療養が前提…

在宅では医療ケアが継続困難。病院の長期入院も限界。

→ 選択:介護医療院。

医療と介護を一体的に提供。長期療養を想定したベッド数・人員配置があり、状態が安定しやすい。

医療費と介護費の自己負担を事前に試算。

ケース9:元気だが“もしも”が不安。運転をやめて買い物難民に…

要支援1・認知機能は保たれている。孤立とフレイル(社会的な活力低下)予防が課題。

→ 選択:サ高住(コミュニティ重視物件)。

館内の交流イベントや見守りで安心感を確保。

デイサービスを併用して体力維持、将来の介護度上昇にも外部サービスで段階対応。

ケース10:独居・要介護2。費用はできるだけ抑えたいが、夜間見守りは必要…

収入が限られ、入居一時金は出せない。

→ 選択:特養“申込み+つなぎ利用”の二段構え。

特養へ正式申請し、入居までの間はショートステイや小規模多機能を併用。

家族負担を抑えつつ夜間体制を確保(負担限度額認定も同時申請)。

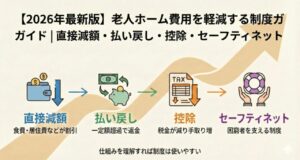

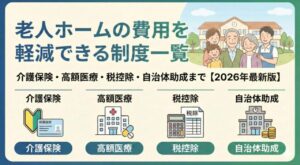

老人ホームの費用を軽減できる制度・補助

高齢者施設の費用は家計への負担が大きくなりがちですが、公的な制度を利用することで軽減できます。

主なものを整理します。

介護保険負担割合証

介護保険サービスを使ったときの自己負担割合を示す証明書です。

- 対象:65歳以上の要介護認定者

- 内容:原則は1割負担ですが、所得が一定以上ある人は2割または3割に引き上げられます。

- ポイント:毎年7月に更新され、市区町村から郵送されます。施設入居時は必ず提示が求められ、月額費用のシミュレーションに直結する重要書類です。

高額介護サービス費

介護サービスを利用した際、自己負担額が一定額を超えた場合に払い戻しを受けられる制度です。

- 対象:介護サービスを利用しているすべての人(所得区分ごとに上限額が異なる)

- 内容:たとえば一般所得層で月額44,400円(2023年度基準)が上限。これを超えた分は市区町村から払い戻しされます。

- ポイント:同一世帯で複数人が介護を受けている場合は「合算制度」があり、世帯単位でさらに上限が下がる場合があります。

介護保険負担限度額認定証

食費・居住費といった「介護保険では賄えない生活費部分」を軽減できる制度です。

- 対象:低所得世帯(住民税非課税世帯など)

- 内容:特養・老健・介護医療院・有料老人ホーム(介護保険サービスを利用する部分)で、居住費や食費の上限が設定されます。

- ポイント:市区町村に申請が必要。金融資産要件があり、一定以上の預貯金があると対象外になるケースがあるので注意。

医療費控除

確定申告で利用できる制度で、介護費用の一部も対象になります。

- 対象:1年間の医療費(自己負担分)が10万円または所得の5%を超える世帯

- 内容:介護保険施設での「医療関連サービス費」や、医師の指示で受ける訪問看護・リハビリ費用などが控除の対象。

- ポイント:領収書の保管が必須。実際の還付額は所得や課税状況によって変動するため、確定申告ソフトや税務署窓口での確認がおすすめです。

指定難病医療費助成制度

難病法に基づく「指定難病」に該当すると、医療費の自己負担上限が軽減されます。

老人ホームでの医療的ケア(吸引・在宅酸素・点滴管理など)が発生する場合、この制度の対象となり、介護費と医療費の合算負担を大幅に抑えられる可能性があります。

- 対象:国が定める指定難病に罹患している方

- 内容:所得区分に応じて、1か月の医療費自己負担に上限額が設定される

重度心身障害者医療費助成(障害者医療費助成)

自治体が実施している制度で、重度障害者(身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、精神保健福祉手帳1級など)に該当すれば、医療費の自己負担分を助成してくれるものです。

地域によって名称や対象が異なりますが、多くの自治体では介護施設に入居中でも医療費助成が適用され、家計負担を抑えることができます。

- 対象:重度障害に認定された方(手帳等で判定)

- 内容:医療機関での自己負担分を公費で補助(介護費用には直接適用されないが、トータル負担を軽減)

よくある質問(FAQ)

- 特養と老健の違いは?どちらを選べばいい?

-

特養は長期入居が前提で費用が安い公的施設。老健は在宅復帰を目的とする“中間施設”で、原則短期(3〜6か月)。長期の生活基盤なら特養、退院直後などのリハ強化なら老健。

- 医療的ケアが必要な親はどの施設が向いている?

-

医療対応型有料老人ホームか介護医療院。必要な医療行為(胃ろう・吸引・透析・在宅酸素など)の受け入れ可否を事前確認。

- 費用を抑える制度は?

-

「高額介護サービス費」「負担限度額認定証」「介護保険負担割合証」「医療費控除」。所得や世帯状況で上限・適用が異なるため、区市町村の窓口で確認。

- 入居前の見学で必ず見るポイントは?

-

夜間人員、排泄・入浴介助の体制、看取り方針、追加費用(おむつ・洗濯・光熱・レク)、事故発生時の説明フロー、入退去時の原状回復費。

- サ高住と住宅型有料は何が違う?

-

サ高住は“賃貸住宅”に見守り・相談が付く住まい。介護は外部契約が前提。住宅型有料は“施設”で、生活支援は多めだが介護は外部契約が中心。自由度や総費用の作り方が違う。

まとめ|老人ホーム選びの第一歩

高齢者施設にはそれぞれ特徴・費用・入居条件があり、家族の状況に応じて選択肢が異なります。

まずは全体像を理解し、候補を絞った上で実際に施設を見学することが重要です。

厚労省の統計や公的データを参考にすることで、信頼性のある判断ができます。

この記事で基礎知識を得たら、次は「老人ホームの選び方」を参考にして、後悔しない施設選びを進めましょう。

- 厚生労働省「介護給付費等実態調査(令和5年度)」

- 厚生労働省「介護保険事業状況報告(年報)」

- 厚生労働省「介護医療院の現状と課題」

- 内閣府「高齢社会白書」

※本文の数値は公開資料をもとに要約。地域・事業者により費用や体制は異なります。