「そろそろ親の通院が限界かもしれない…」

「でも、家に他人が入ってくるのは不安だし、費用も高そう」

そんなふうに、訪問診療の検討を先送りにしてしまっていませんか?

実は、私がクリニックで相談を受けてきたご家族の多くが、導入後に「こんなに楽になるなら、もっと早く頼めばよかった」とおっしゃいます。

この記事では、訪問診療クリニック事務長の経験をもとに、「失敗しない導入手順」と「リアルな費用相場」を、忖度なしで分かりやすく解説します。

読み終える頃には、漠然とした不安が「具体的な行動計画」に変わっているはずです。

この記事では、

- 訪問診療の導入手順(主治医相談~契約までの流れ)

- 費用相場と自己負担額シミュレーション

- 高額療養費制度の活用法

- 導入前に家族が確認すべきチェックポイント

を分かりやすく解説していきます!

訪問診療を導入する4つのステップ

訪問診療は、電話一本ですぐに来てくれるわけではありません。

以下の手順を踏むことで、主治医との関係を崩さず、スムーズに移行できます。

STEP1:現在の主治医・ケアマネに相談

まずは現在の主治医に「通院が大変になってきたので、訪問診療を検討したい」と伝えましょう。

ここでのポイントは、「今の先生が嫌なわけではない」と感謝を伝えつつ相談することです。

多くの病院では「地域連携室」のソーシャルワーカーや、担当のケアマネジャーが地域の訪問診療医リストを持っています。

そこから自宅エリアに対応したクリニックを紹介してもらいます。

STEP2:診療情報提供書(紹介状)の準備

紹介先が決まったら、主治医に「診療情報提供書(紹介状)」を書いてもらいます。

- これまでの治療経過

- 現在の処方薬データ

- 緊急時の留意点

これらが記載された紹介状は、「命のバトン」です。これがないと訪問診療医は適切な治療計画が立てられません。発行には数日〜1週間程度かかる場合があるので、早めに依頼しましょう。

STEP3:初回面談(インテーク)

訪問診療クリニックの相談員や医師が自宅(または入院先)を訪問し、面談を行います。

ここで確認するのは医学的なことだけではありません。

「夜間の緊急時はどうしてほしいか?(救急搬送か、自宅での看取りか)」

「家族の介護力はどの程度か?」

といった価値観のすり合わせを行います。疑問点や不安な点は、この場ですべて吐き出してください。

STEP4:契約・訪問開始

方針に合意できれば契約を結びます。

基本的には「月2回(隔週)」の訪問スケジュールが組まれることが一般的です。

初回訪問では、改めて全身のバイタルチェックや薬のセットを行い、24時間連絡可能な直通番号(オンコール先)が伝えられます。

【料金表】訪問診療の費用相場と自己負担額

「医師が家に来るなんて、すごく高いのでは?」と心配される方が多いですが、基本的には医療保険が適用されます。

以下は、一般的な「75歳以上(1割負担)」の方が、月2回の訪問診療を受けた場合の目安です。

| 内訳項目 | 費用の目安(1割負担) |

|---|---|

| 訪問診療料 (月2回の定期訪問) | 約1,800円 |

| 医学総合管理料 (24時間体制の維持費) | 約4,000円〜5,000円 |

| 居宅療養管理指導料 (薬やケアの指導) | 約600円 |

| 合計(月額目安) | 約6,400円 〜 8,000円 |

※在宅時医学総合管理料は病状や施設の種別により変動します。

「高額療養費制度」が家計を守ります

もし、点滴や検査が増えて医療費が高くなっても安心してください。

日本の医療制度には「上限」があります。

70歳以上・一般所得(1割・2割負担)の場合

外来・在宅医療の自己負担上限は月額 18,000円まで。

※住民税非課税世帯なら月額 8,000円まで下がります。

つまり、どれだけ手厚い医療を受けても、この上限額を超えた分は後から払い戻されます(または事前の手続きで窓口負担がなくなります)。

施設に入居する場合よりも、トータルコストは安く抑えられるケースがほとんどです。

✅医療費には上限がありますが、毎月の固定費が増えることには変わりありません。

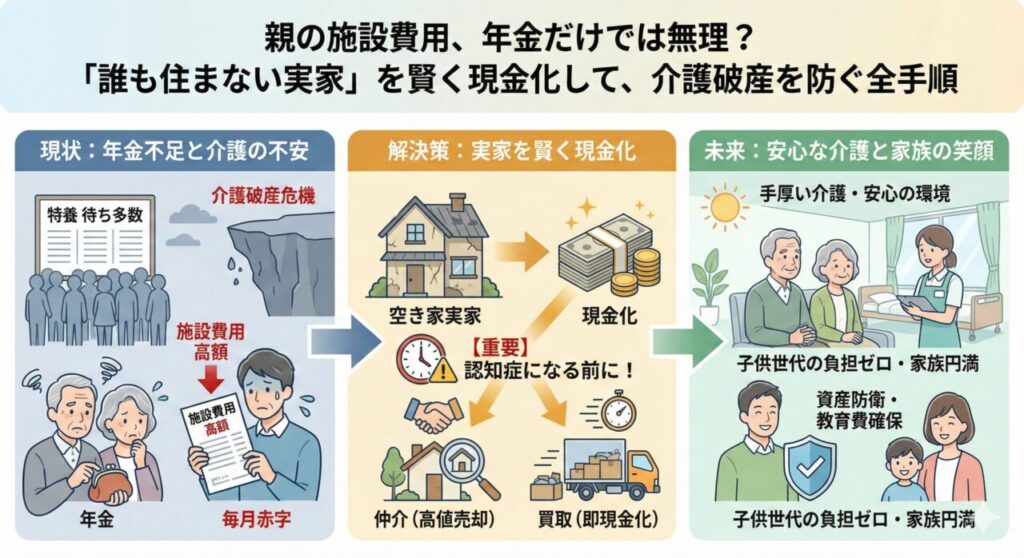

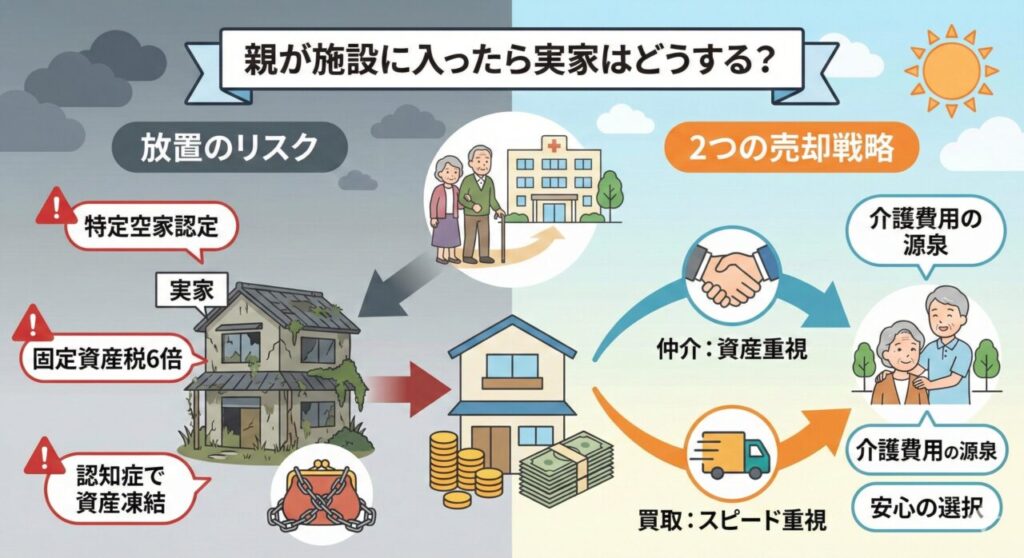

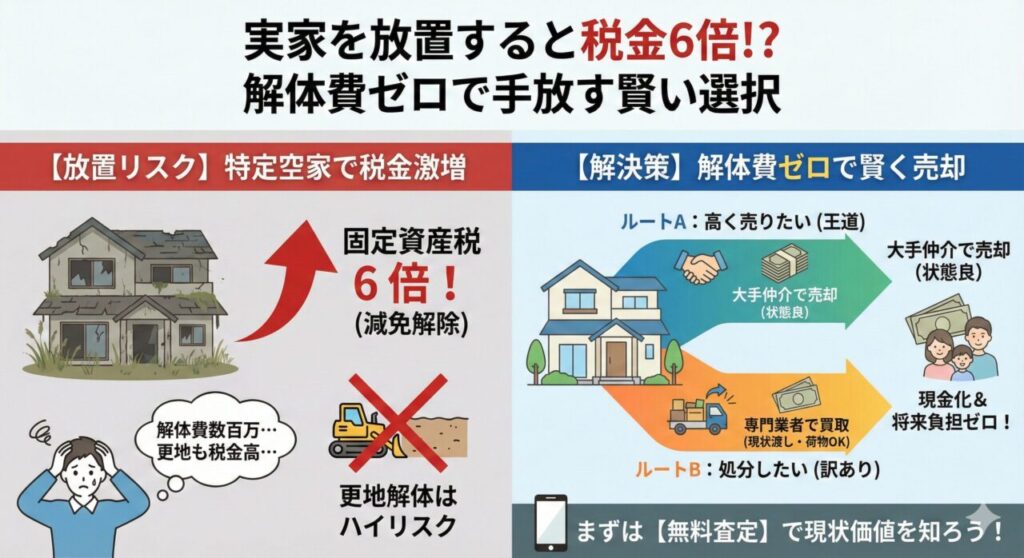

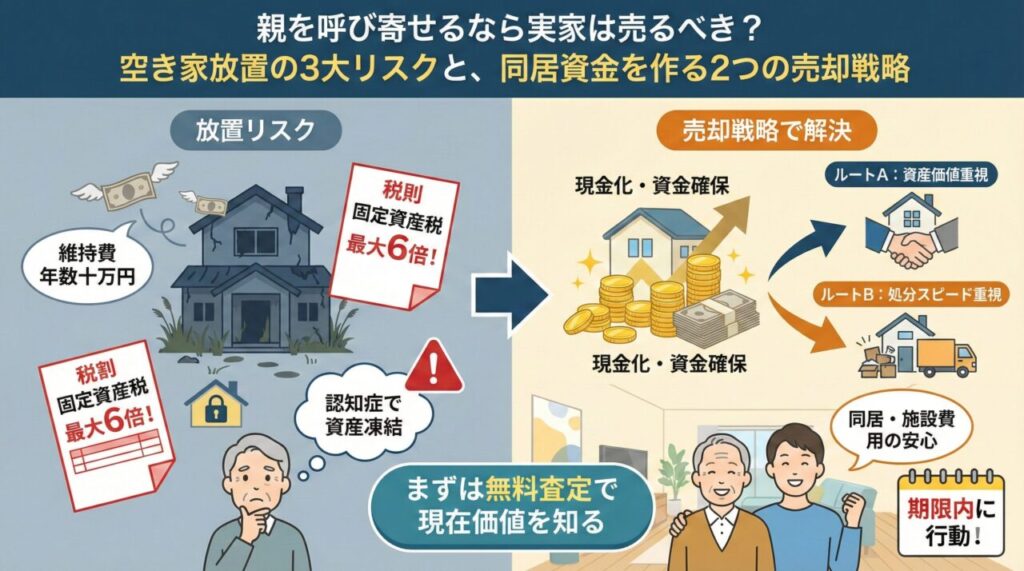

もし「年金だけでは貯金が減っていく一方だ…」と不安なら、誰も住まなくなるご実家を「介護資金」に変える方法を検討してみてください。

早めの対策が、資金ショートを防ぐ鍵になります。

▶︎親の施設費用、年金だけでは無理?「誰も住まない実家」を賢く現金化して介護破産を防ぐ全手順

ケース別:訪問診療で「解決できたこと」

ケース① 脳梗塞後で通院困難になった父

80代の父が脳梗塞を発症し、車椅子生活となり通院が困難に。

主治医の勧めで訪問診療を導入しました。

月2回の定期診療に加え、体調が急変した際には往診も利用。自己負担は月8,000円程度でした。

ケース② がん末期で自宅療養を希望した母

がん末期の母は「自宅で過ごしたい」と希望。訪問診療を導入することで、痛み止めの処方や点滴治療を自宅で受けられました。

訪問医が定期的に来てくれることで、本人も安心し、家族も「最期まで本人らしく過ごせた」と感じています。

ケース③ 認知症で夜間の不安が増えた母

80代の母が中等度の認知症を患い、夜間の徘徊や幻覚症状が出て家族が対応に困っていました。

訪問診療を導入することで、定期的に医師が状態をチェックし、薬の調整や生活リズムの改善をサポート。

家族は「医師が直接自宅で母の様子を確認してくれる安心感が大きい」と話しています。

ケース④ 心不全を繰り返す高齢男性

70代の男性が心不全で入退院を繰り返していました。

訪問診療を導入したことで、在宅で定期的に心電図や血液検査を行い、早期に症状の悪化を察知できるようになりました。

結果的に再入院の回数が減り、本人も「病院よりも自宅で過ごせる時間が増えてうれしい」と話しています。

ケース⑤ 独居で生活する高齢女性

一人暮らしをしている80代の女性。

足腰が弱り通院が難しくなったため、訪問診療を導入しました。

定期的に医師が来てくれることで、孤独感が和らぎ「医師が気にかけてくれている」という心理的安心感が得られました。

必要に応じて訪問看護や薬局とも連携し、生活全体の支援につながりました。

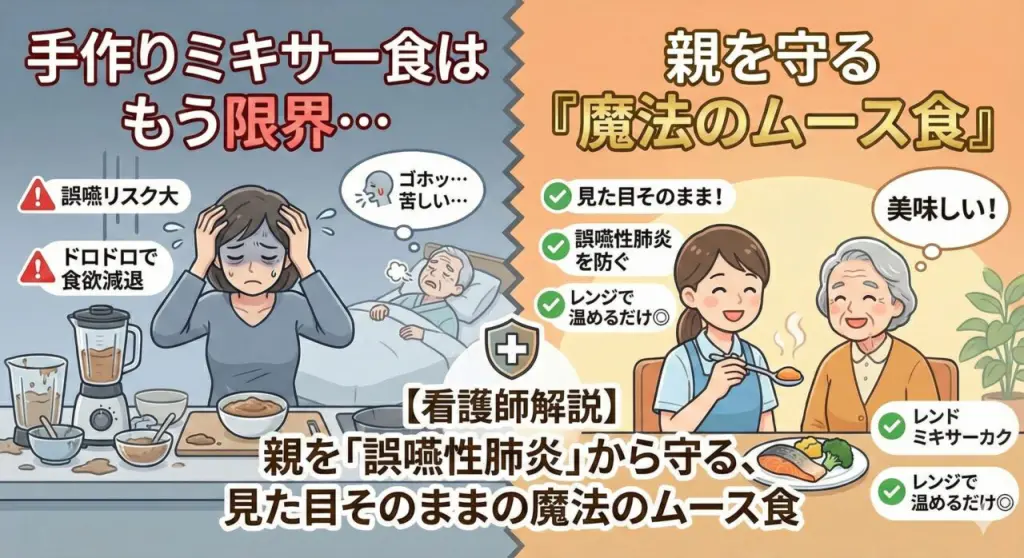

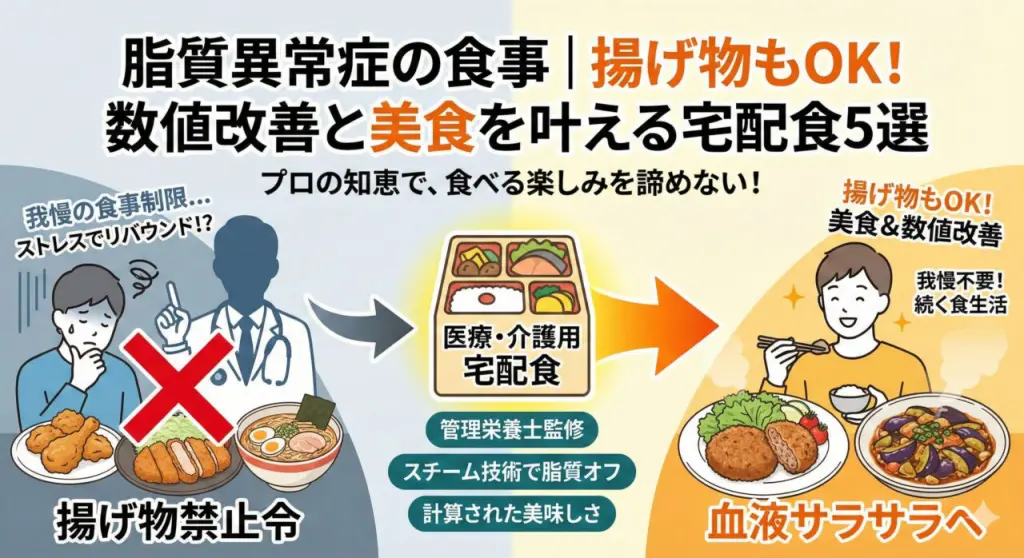

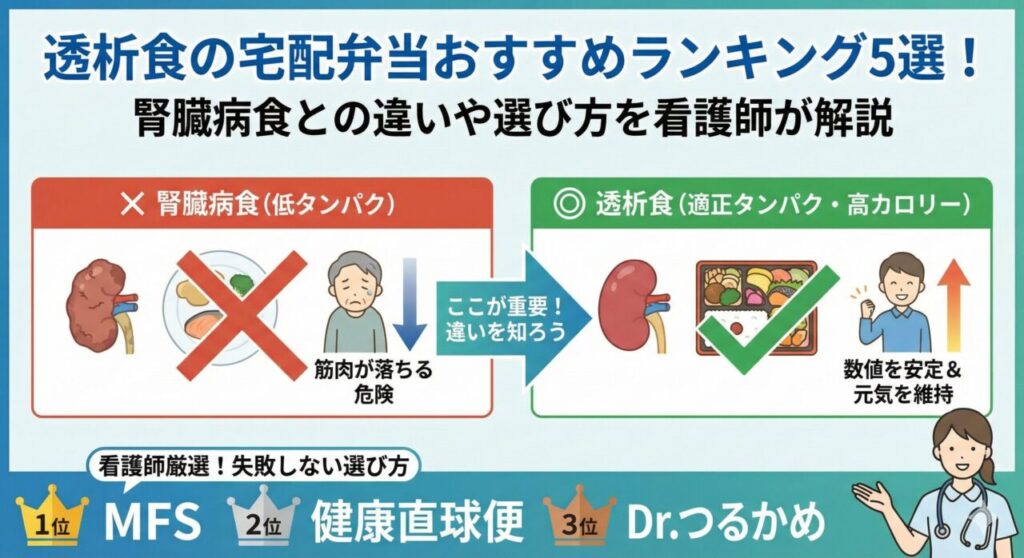

訪問診療で「通院」の負担はなくなりますが、在宅介護で次に大変なのが「毎日の食事準備」です。

医師や看護師も推奨する「高齢者向け宅配食」を活用すれば、栄養管理も完璧で、介護者の時間はさらに増えます。

味もコスパも優秀なサービスを知っておいて損はありません。

▶︎【看護師監修】高齢者向け宅配弁当ランキング!味・柔らかさ・コスパで比較

失敗しないための「事前チェックリスト」

「契約したけれど、思っていたのと違った」とならないよう、面談時に以下の項目を必ず確認してください。

- 主治医に「訪問診療に移行できるか」を確認したか

- 診療情報提供書を依頼できるか

- 家族で「利用頻度と費用負担」について話し合ったか

- 高額療養費制度や介護保険との併用を確認したか

- 緊急時の連絡体制(往診対応)があるかを確認したか

あと、導入後の運命を左右するのが「医師の質」や「相性」です。

「せっかく訪問診療を導入したのに担当医と合わない」「いつも違う先生が来て信頼できない」など、よく聞く話です。

導入前にどこの訪問診療に依頼するかをケアマネやMSW(病院の相談員)、かかりつけ医に相談して評判を聞いてみたり、自分達に合うかどうか相談してみたりしましょう。

ちなみに、導入前に「向かないケース」と「メリット・デメリット」を確認しておくと、後悔の少ない選択につながります。

訪問診療の導入手順と費用に関するよくある質問

- まだ歩けますが、認知症で一人での通院が難しいです。対象になりますか?

-

はい、対象になります。身体的な理由だけでなく、認知症により安全な通院が困難な場合も、医師の判断で「通院困難」とみなされ、訪問診療を利用できるケースが一般的です。

- 夜間や休日に急変したときは、来てくれるのでしょうか?

-

はい、24時間365日対応の「在宅療養支援診療所」と契約すれば、往診が可能です。まずは緊急連絡先に電話をし、医師の判断で指示を仰ぐか、必要に応じて医師や看護師が自宅へ駆けつけます。

- 薬はどこで受け取ればいいですか?家族が取りに行く必要がありますか?

-

「訪問薬剤指導」を利用すれば、薬剤師が自宅まで薬を届け、飲み方の指導まで行ってくれるため、家族が取りに行く必要はありません。もちろん、処方箋を受け取ってご家族が近所の薬局へ行くことも可能です。

- 今のかかりつけ医(外来)にも通い続けたいのですが、併用は可能ですか?

-

専門的な治療(眼科や整形外科、透析など)で通院が必要な場合は併用可能です。ただし、同じ内科的な病気で「通院」と「訪問」を重複して受診することは、保険制度上調整が必要な場合があるため、事前にご相談ください。

- 医療費以外に、交通費は別途かかりますか?

-

クリニックにより異なりますが、医療費とは別に1回につき数百円〜1,000円程度の交通費を実費として請求されることが一般的です。契約前に料金表で確認することをおすすめします。

- 医師との相性が合わない場合、変更や解約はできますか?

-

もちろんです。訪問診療は自由契約ですので、いつでも解約やクリニックの変更(セカンドオピニオン)が可能です。直接言いづらい場合は、ケアマネジャーを通して伝えてもらうのがスムーズです。

まとめ:訪問診療は家族に安心をもたらす選択肢

訪問診療の導入は、単に「薬をもらう場所が変わる」だけではありません。

「いつでも相談できる医療チームがバックについている」という圧倒的な安心感を手に入れることです。

費用についても、高額療養費制度を使えば月額1〜2万円程度(1割負担の場合)に収まることがほとんどです。

まずは一人で抱え込まず、ケアマネジャーやかかりつけ医に「訪問診療の話を聞いてみたい」と伝えてみてください。

その一言が、ご本人とご家族の生活を、より穏やかなものに変える第一歩になります。

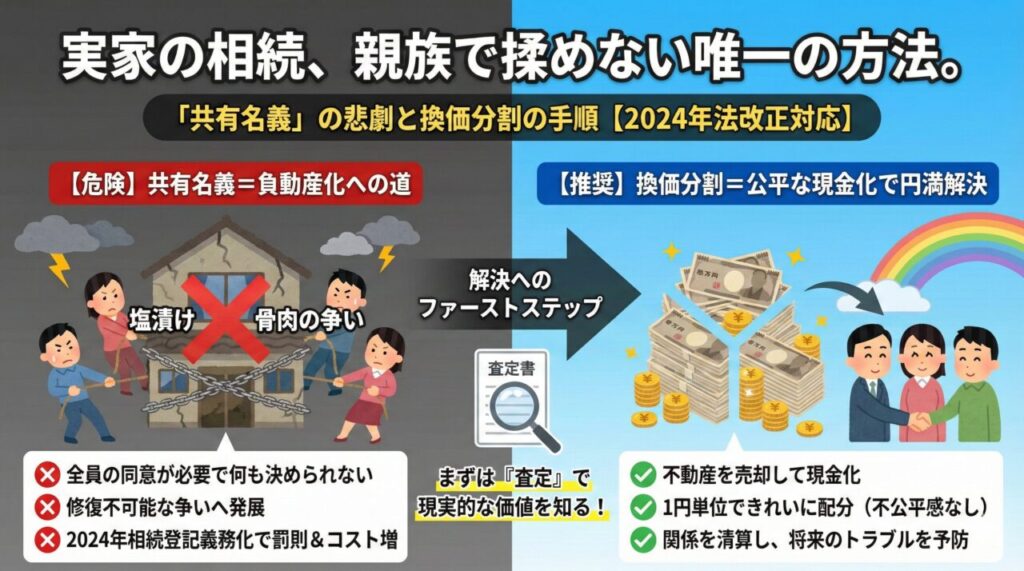

✅「訪問診療と一緒に考えたい、実家のこと」

親御さんの介護に集中するためにも、将来トラブルになりやすい「実家の相続」や「空き家問題」については、早めに情報を入れておきましょう。

知っているだけで、数百万単位の損を防げる可能性があります。