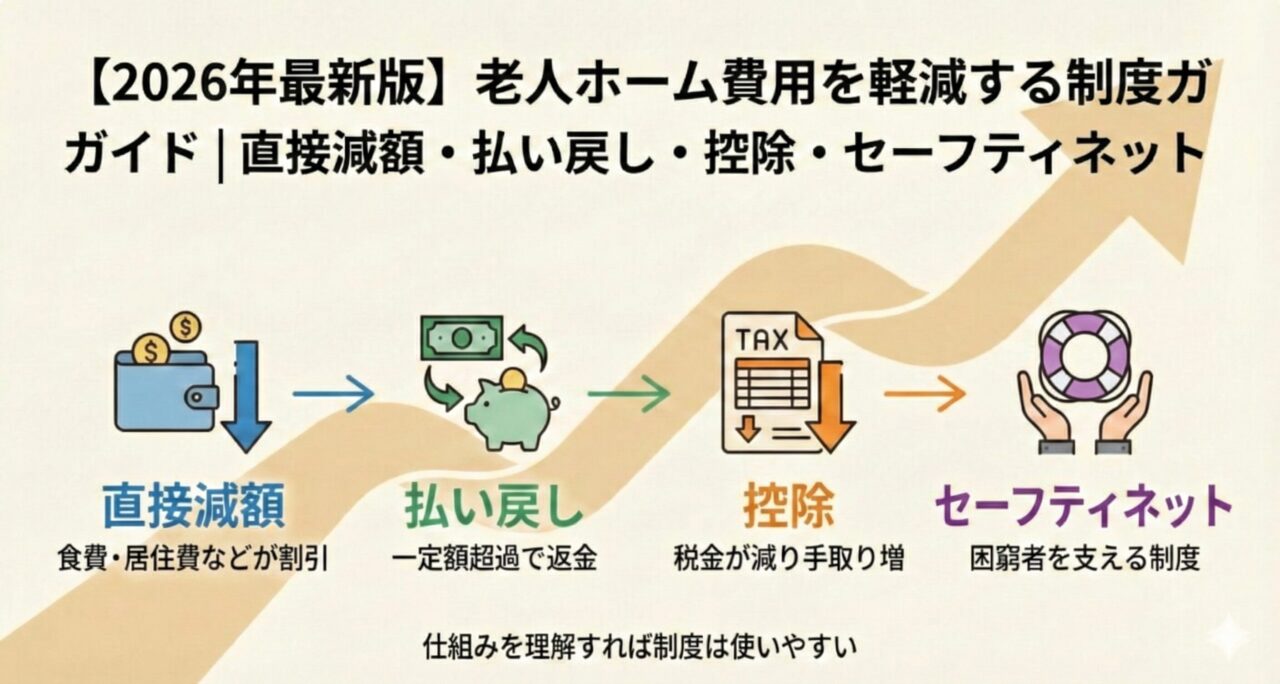

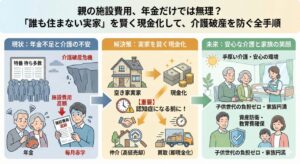

老人ホーム費用は「仕組み」で減らせる

老人ホームの費用は、食費・居住費・介護サービス費・医療費などが重なり、月15〜30万円ほどになるのが一般的です。

「年金では足りない」「制度をもっと知りたい」と悩む人は多いですが、重要なのは 「どの仕組みで費用が減るのか」 を理解することです。

制度は数多くありますが、大きく分けると以下の4つの仕組みに整理できます。

- 直接減額:食費・居住費などが割引される

- 払い戻し:一定額を超えると後で返金される

- 控除:税金が戻る・減ることで実質的に支出が減る

- セーフティネット:生活困窮者を支える最後の制度

この4分類で考えると、「自分が使える制度はどこに当てはまるか」が整理しやすくなります。

ここからは、それぞれの仕組みを具体的に解説していきます。

費用を直接減額してくれる制度

老人ホーム費用の中でも負担が大きいのは、食費と居住費です。

本章では、請求額そのものを下げる『直接減額制度』を解説します。

負担限度額認定証や自治体独自の軽減制度など、毎月の支払いが数万円単位で減る可能性がある仕組みです。

特定入所者介護サービス費

対象施設・対象者と内容

- 対象施設:特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院など

- 対象者:住民税非課税世帯や、資産が一定以下の高齢者

- 内容:食費・居住費の自己負担を国が定める基準額まで軽減

- 軽減例:

・ユニット型個室の居住費:1日2,000円 → 820円

・食費:1日1,500円 → 390円

申請方法

- 申請窓口:市区町村の介護保険課

- 必要書類:

・申請書(自治体HPまたは役所窓口で入手)

・本人、世帯全員の課税証明書 - 所要期間:2〜4週間で「負担限度額認定証」が交付

- 施設への提示で軽減開始

注意点

- 預貯金や不動産など資産調査があり、一定以上あると対象外

- 市区町村で「負担限度額認定証」を取得し、施設に提示する必要あり

利用者負担軽減制度(自治体)

自治体ごとに、介護保険の自己負担を軽減する「利用者負担軽減制度」を設けている場合があります。

- 内容:介護サービス費の自己負担を25〜50%軽減

- 対象:低所得世帯(住民税非課税など)、資産要件あり

- 申請窓口:市区町村の介護保険課

👉 補足給付と併用できる場合もあり、負担軽減効果が大きいのが特徴です。

社会福祉法人の軽減制度

社会福祉法人が運営する特養などでは、独自に「利用者負担軽減制度」を実施していることがあります。

- 内容:介護サービス費の1割〜2割を軽減

- 対象:生活困窮者

- 確認方法:入居予定の施設に直接確認

👉 特養は社会福祉法人が多いため、利用できる可能性が高いです。

食費・居住費の追加助成(自治体)

一部の自治体では、国の補足給付とは別に、食費や居住費を追加で助成しています。

- 横浜市:介護サービス自己負担助成

- 神戸市:「利用者負担軽減確認証」を交付

- 東京都23区の一部:生活困窮者への食費・居住費補助

👉 「国の制度で対象外だったが、自治体制度で救済された」というケースもあります。

ポイント整理

- 直接減額は即効性がある

- 対象は低所得者や非課税世帯が中心

- 資産調査があるため、貯蓄の有無で対象可否が変わる

「お金を持っている人には払ってもらうけど、生活が厳しくなるor足りなそうなら補いますよ」という制度です。

一定額を超えると払い戻される制度

介護や医療の自己負担が高額になると、上限を超えた分が払い戻される仕組みがあります。

ここでは、高額介護サービス費・高額療養費制度・合算療養費制度の3つを整理し、”どれくらい戻るのか”がすぐわかる目安を紹介します。

高額介護サービス費

介護保険サービスを利用すると、1〜3割の自己負担があります。

しかし要介護度が高い方や、利用サービスが多い方は、毎月の自己負担が数万円を超えることも。

そこで「高額介護サービス費」が上限を設けてくれます。

対象者と上限額

- 対象:介護サービスの自己負担額が一定額を超えた人

- 上限額(2026年時点・70歳以上)

・課税所得690万円以上(年収約1,160万円以上) → 140,100円/月

・課税所得380〜690万円(年収約770〜1,160万円未満) → 93,000円/月

・市町村民税課税〜課税所得380万円未満(年収約770万円未満) → 44,400円/月

・市町村民税非課税(全員が非課税世帯) → 24,600円/月

・年金収入+その他所得合計が80万円以下など → 24,600円(世帯)/15,000円(個人)

・生活保護受給者 → 15,000円/月

申請方法

- 申請窓口:市区町村の介護保険課

- 必要書類:介護サービス利用明細、印鑑、振込口座情報

- 所要期間:申請後2〜3か月で還付

- 注意点:自治体によっては「自動払い戻し」の場合あり(申請不要)

注意点

- まずは自分の自治体が自動還付かどうか確認

- 自動で還付される場合と、申請が必要な場合がある(自治体による)

- 食費・居住費・日常生活費は対象外

※高額介護サービス費の月額上限は厚生労働省基準で

140,100円/93,000円/44,400円/24,600円/15,000円。

自治体によって「141,100円」と表記される場合もありますが、いずれも実質的には同額です。

また、2025年8月以降は一部施設で 居住費基準額に+260円/日 が追加されています。

高額療養費制度

介護費だけでなく、医療費がかさむこともあります。

「高額療養費制度」は、1か月の医療費が所得区分ごとの上限を超えたときに、超過分が払い戻される仕組みです。

対象者と上限額

- 対象:国保・健保・後期高齢者医療制度に加入している人

- 上限額(70歳以上・2026年時点)

・一般所得者:57,600円(外来は18,000円)

・低所得世帯(住民税非課税):24,600円

・現役並み所得:80,100円+医療費の1%

👉 例えば、老人ホーム入居中に入院して50万円の医療費がかかっても、自己負担は上限で抑えられます。

申請方法

- 申請窓口:加入している医療保険者(協会けんぽ、国保、健保組合など)

- 必要書類:医療費の領収書、健康保険証、還付申請書

- 所要期間:2〜3か月

- 補足:「限度額適用認定証」を事前取得すれば、窓口で自己負担を抑えられる

注意点

- 差額ベッド代や食事代は対象外

- 医療費の領収書をもとに申請が必要

高額医療・高額介護合算療養費制度

「介護費と医療費の両方がかかっている世帯」にとっては、さらに負担が大きくなります。

そこで役立つのが「高額医療・高額介護合算療養費制度」です。

内容と上限額

- 内容:1年間(8月〜翌年7月)の「医療+介護」の自己負担を合算し、上限を超えた分を払い戻す

- 上限額(世帯単位・2026年時点)

・一般世帯:約56万円/年

・住民税非課税世帯:約31万円/年

申請方法

- 申請窓口:医療保険者または市区町村の介護保険課

- 必要書類:医療費・介護費の支払い証明、申請書

- 所要期間:申請から2〜3か月後に払い戻し

- 注意点:年度単位(8月〜翌年7月)でまとめて計算される

ポイント整理

- 払い戻し型は「高額支出の安全弁」

- 月単位(高額介護・高額医療)と年単位(合算制度)で仕組みが違う

- 医療と介護の両方を使う世帯は必ずチェックすべき制度

「たくさん払ったら戻しますよ」という制度です。

税金が戻る・減る制度

直接の支払いは減りませんが、確定申告や年末調整を通じて税金が戻ることで実質的に負担を軽くできる制度があります。

医療費控除・扶養控除・障害者控除など、知らないと損をする税制上の優遇措置をまとめます。

該当する場合は、しっかりと申請して損をしないようにしていきましょう。

医療費控除

「医療費控除」は、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に、所得から差し引ける制度です。

- 対象額:年間10万円(または所得の5%)を超える部分

- 控除上限:200万円まで

- 申告方法:確定申告で還付金を受け取れる

老人ホーム費用で対象になり得るもの

- 医師や看護師による治療費

- 医師の管理下で行われる医療サービス

- 処方薬代

対象外となるもの

- 居住費・食費

- 介護保険サービスのうち生活援助や身体介護部分

申請方法

- 申請窓口:税務署(e-Taxでも可)

- 必要書類:医療費控除の明細書、領収書(5年間保存)、源泉徴収票

- 時期:毎年2月16日〜3月15日(確定申告期間)

- 所要期間:1〜2か月で還付

障害者控除

「障害者控除」は、本人や扶養している家族が障害者認定を受けている場合に利用できる制度です。

- 一般障害者控除:27万円

- 特別障害者控除:40万円(要介護度が重い場合など)

- 同居特別障害者控除:75万円(同居して扶養している場合)

👉 老人ホーム入居中でも、扶養している子どもが控除を受けられることがあります。

扶養控除

「扶養控除」は、親を扶養している子どもが利用できる制度です。

- 一般扶養控除:38万円

- 老人扶養控除(70歳以上):48万円

- 同居老親等扶養控除:58万円

👉 ポイントは「老人ホームに入っていても、生活費の一部を負担していれば扶養控除の対象になる」ことです。

申請方法

- 申請窓口:税務署(確定申告)、または年末調整(会社員)

- 必要書類:扶養控除申告書、障害者手帳など証明書類

介護保険料控除

- 支払った介護保険料は 社会保険料控除 の対象

- 所得から全額控除され、税負担が軽減される

雑損控除(例外的だが有効)

災害・盗難などで介護生活に必要な財産が損害を受けた場合、「雑損控除」が利用できます。

例えば、地震や台風で老人ホーム入居中の親の生活用品が失われた場合などが対象です。

税制利用の注意点

- 確定申告が必要

・サラリーマン家庭でも医療費控除・扶養控除は確定申告をしないと適用されません。 - 課税所得ゼロでは効果なし

・非課税世帯では税控除の効果は小さいですが、医療費控除による住民税軽減は残ることがあります。 - 扶養関係の確認を忘れない

・老人ホーム入居で「別居」と見なされることもあるため、税務署に事前確認を。

ポイント整理

- 税金控除は「支出を直接減らすのではなく、後から戻る」仕組み

- 扶養控除や障害者控除は子ども世帯にとって大きなメリット

- 医療費控除は「医師の管理下にあるサービス」が対象かどうかがカギ

最後のセーフティネットとなる制度

公的な軽減制度や払い戻しを使っても費用が払えない場合、最後に頼れるのがセーフティネットです。

生活保護・世帯分離・福祉資金貸付など、経済的に行き詰まる前に検討できる制度を解説します。

生活保護制度

生活保護は、最低限度の生活を保障する制度です。

高齢者世帯の受給率は他世代に比べて高く、老人ホーム入居者でも条件を満たせば利用可能です。

対象と内容

- 対象:収入や資産が最低生活費を下回る人

- 内容:

・生活扶助:生活費の補助

・住宅扶助:家賃や施設費の補助

・医療扶助:医療費の全額補助

・介護扶助:介護サービス費の全額補助

👉 特別養護老人ホームや介護医療院に入居している場合、介護費用の自己負担は生活保護から全額賄われるケースもあります。

申請方法

- 申請窓口:市区町村の福祉事務所

- 必要書類:申請書、資産・収入を証明する書類

- 所要期間:申請から2〜4週間で決定

- 補足:扶養照会はあるが、近年は緩和傾向

注意点

- 有料老人ホームは生活保護基準を超える費用が多く、利用できない場合もある

- 扶養義務者への照会があるが、近年は「扶養照会の緩和」が進み、子世帯に過度な負担が及ばないようになっています

世帯分離による負担軽減

「世帯分離」は、住民票上で親と子を別世帯にする手続きです。

これにより、介護費用の判定が親本人の所得・資産だけで行われるようになり、軽減制度の対象になる場合があります。

メリット・デメリット

- メリット

・子世帯の収入が高くても、親世帯が「住民税非課税」として判定されやすくなる

・補足給付や高額介護サービス費の対象に入りやすい - デメリット

・親の住民税・国保料が上がることがある

・扶養控除や医療費控除に影響する可能性がある

申請方法

- 申請窓口:市区町村の住民課

- 必要書類:世帯変更届、印鑑、本人確認書類

- 所要期間:即日処理(住民票変更)

👉 「必ず得になる」わけではないため、税理士や社会福祉協議会に相談し、トータルで判断することが重要です。

福祉資金貸付制度(生活福祉資金)

生活保護に至る前の支援として、各地の社会福祉協議会が「生活福祉資金貸付制度」を実施しています。

- 内容:介護費用や入居一時金などを、無利子または低利子で貸し付け

- 対象:低所得世帯や高齢者世帯

- 返済:原則として分割返済。場合によっては返済免除もあり

👉 「今すぐ必要だけど、将来的には返せる」という家庭に適しています。

申請方法

- 申請窓口:市区町村社会福祉協議会

- 必要書類:貸付申込書、収入・資産の状況確認書類、保証人(必要な場合あり)

- 所要期間:1〜2か月で貸付実行

社会福祉法人による軽減制度(セーフティ枠)

一部の社会福祉法人では、生活困窮者に対して独自の軽減制度を設けています。

- 内容:介護サービス費を1〜2割軽減

- 対象:生活困窮世帯

- 確認方法:入居先の施設に直接問い合わせ

👉 特養に多い仕組みで、生活保護の手前の支援として機能しています。

ポイント整理

- 生活保護は最後の砦:介護費・医療費をすべてカバーできる可能性がある

- 世帯分離は戦略的に:制度の対象になりやすくなるが、税制に影響するため慎重に

- 貸付制度や社会福祉法人の軽減制度:生活保護に至る前の支援策として重要

民間の仕組みを活用する方法

公的制度だけでは不足する場合、民間の仕組みを活用して資金を補う方法もあります。

介護保険付き民間保険・リバースモーゲージ・貸付制度など、家計を補完する選択肢を紹介します。

介護保険付き民間保険

民間の生命保険や医療保険には、介護状態になったときに給付金が支払われる特約がついているものがあります。

- 介護保険(民間)

→公的介護保険の「要介護2以上」などの条件を満たすと一時金や年金形式で給付 - 医療保険の介護特約

→介護状態になったときにまとまった一時金を受け取れる - 終身保険の活用

→解約返戻金や死亡保険金を介護費用に充当

👉 契約内容を確認しないまま「使える制度はない」と思い込む人も多いため、必ず保険証券を確認しましょう。

火災保険・共済の特約

意外と知られていないのが、火災保険や共済に付帯する「介護費用特約」です。

- 自宅での事故や災害が原因で介護状態になった場合、一時金が支給される

- 一部の共済組合では「高齢者介護給付金」として医療費や介護費を補助

👉 適用範囲は限定的ですが、条件に当てはまれば大きな助けになります。

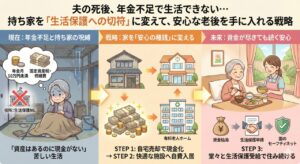

リバースモーゲージ

自宅を担保に資金を借り入れ、死亡後に不動産を処分して返済する仕組みです。

- 利用対象:持ち家がある高齢者

- 用途:老人ホーム入居一時金、毎月の費用の補填

- メリット

・自宅に住み続けながら資金を確保できる

・年金や貯蓄だけでは足りないときの補完になる - デメリット

・不動産価値が低い地域では利用できない

・相続人にとっては遺産が減るリスク

👉 最近は「リースバック型」など新しい形態も増えており、選択肢が広がっています。

社会福祉協議会・自治体の貸付制度

公的機関による貸付も「民間の仕組み」に近い役割を果たします。

- 生活福祉資金貸付制度(社協)

・介護費用や入居一時金を無利子または低利子で貸付 - 自治体独自の高齢者向け貸付

・東京都「高齢者生活安定資金貸付」

・大阪府「緊急小口資金貸付」など

👉 短期的な資金難をしのぐ仕組みとして有効です。

民間の仕組みを活用する際の注意点

- 返済計画を立てる

→貸付は生活を支える手段である一方、返済負担もある。 - 保険契約内容を確認

→「要介護2以上」など給付条件が細かく、対象外になることも。 - 家族で相談する

→リバースモーゲージや保険金活用は、相続や家計全体に影響するため必ず家族で話し合う。

ポイント整理

- 民間の仕組みは「不足分を補うセーフティ」として位置付ける

- 保険や貸付を使う場合は、返済義務や相続への影響を必ず確認

- 公的制度と組み合わせることで、より現実的に費用をまかなえる

制度を仕組みで整理して選ぶステップ

ここまで紹介した制度を実際に選ぶときは、どれから着手すべきか迷う方も多いでしょう。

直接減額 → 払い戻し → 控除 → セーフティ → 民間補完という優先順位で整理し、効率よく制度を活用するステップを解説します。

ステップ1|「直接減額」を優先的に確認する

まずチェックすべきは 直接減額型 の制度です。

これは「その場で請求額が下がる」ため、即効性があります。

- 特定入所者介護サービス費(補足給付)

- 自治体の利用者負担軽減制度

- 社会福祉法人の独自軽減制度

👉 特に食費・居住費が軽減される補足給付は、月額数万円以上の差になることが多く、最優先で確認すべき制度です。

ステップ2|「払い戻し型」で上限を把握する

次に確認すべきは、高額支出に歯止めをかける仕組みです。

- 高額介護サービス費 → 月ごとに介護費の上限を設定

- 高額療養費制度 → 月ごとに医療費の上限を設定

- 高額医療・高額介護合算療養費制度 → 年間での合算上限を設定

👉 「支払いすぎても後から戻る」という安心感を得られるため、長期的に利用する上で重要な制度です。

ステップ3|「控除」で税金を減らす

控除は直接の請求額に影響しませんが、確定申告でお金が戻ってくる仕組みです。

- 医療費控除 → 高額な治療費があった年は必ずチェック

- 障害者控除・扶養控除 → 本人や家族の状況次第で大きな控除額

- 介護保険料控除 → 年金から天引きされる介護保険料も対象

👉 控除を組み合わせれば、数万円単位の税負担が減る可能性があります。

ステップ4|「セーフティネット」を検討する

それでも支払いが難しい場合、最後に頼れるのがセーフティネットです。

- 生活保護制度

- 世帯分離による判定基準の変更

- 福祉資金貸付制度

- 社会福祉法人の軽減制度(セーフティ枠)

👉 「資産がない」「収入が乏しい」場合はためらわず利用すべき制度で、生活を守る最後の砦となります。

ステップ5|民間の仕組みを補完的に使う

最後に検討するのが民間の仕組みです。

- 介護保険付き保険や終身保険

- 火災保険や共済の介護特約

- リバースモーゲージ

- 自治体・社協による貸付

👉 公的制度だけでは不足する部分をカバーする「補完策」として位置付けましょう。

制度選びをスムーズにするために

- ケアマネジャーに相談:利用できる制度を一覧で整理してもらえる

- 市区町村の介護保険課に確認:補足給付・負担軽減制度の判定

- 医療保険者や税務署に相談:医療費控除や高額療養費の対象確認

- 家族で共有:誰が申請するか、どの制度を優先するかを話し合う

「自分達が対象になるか」は自分達では分からないことも多々あります。

ポイント整理

- 仕組みを理解すれば「どこから着手するか」が明確になる

- 優先順位は 直接減額 → 払い戻し → 控除 → セーフティ → 民間補完

- 申請・更新の漏れを防ぐため、家族やケアマネジャーと情報共有することが重要

- そして、よくわからなくても良いので「まずは相談する」

まとめ:仕組みを理解すれば制度は使いやすい

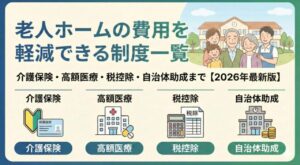

老人ホームの費用は高額に見えますが、制度を仕組みごとに理解すれば大きく軽減できます。

本記事のまとめとして、まず相談→制度確認→申請→家族で共有の流れを整理します。

- ケアマネジャーに相談(制度の適用可能性をまとめてもらえる)

- 市区町村の介護保険課へ確認(補足給付や負担軽減制度の有無をチェック)

- 医療保険者や税務署に相談(高額医療費や控除制度を確認)

- 家族で共有して申請担当を決める(誰が動くかを明確にする)

👉 制度は「知っている人だけが得をする」仕組みではなく、本来すべての国民に平等に与えられている権利です。

迷わず、そして遠慮せずに活用してください。