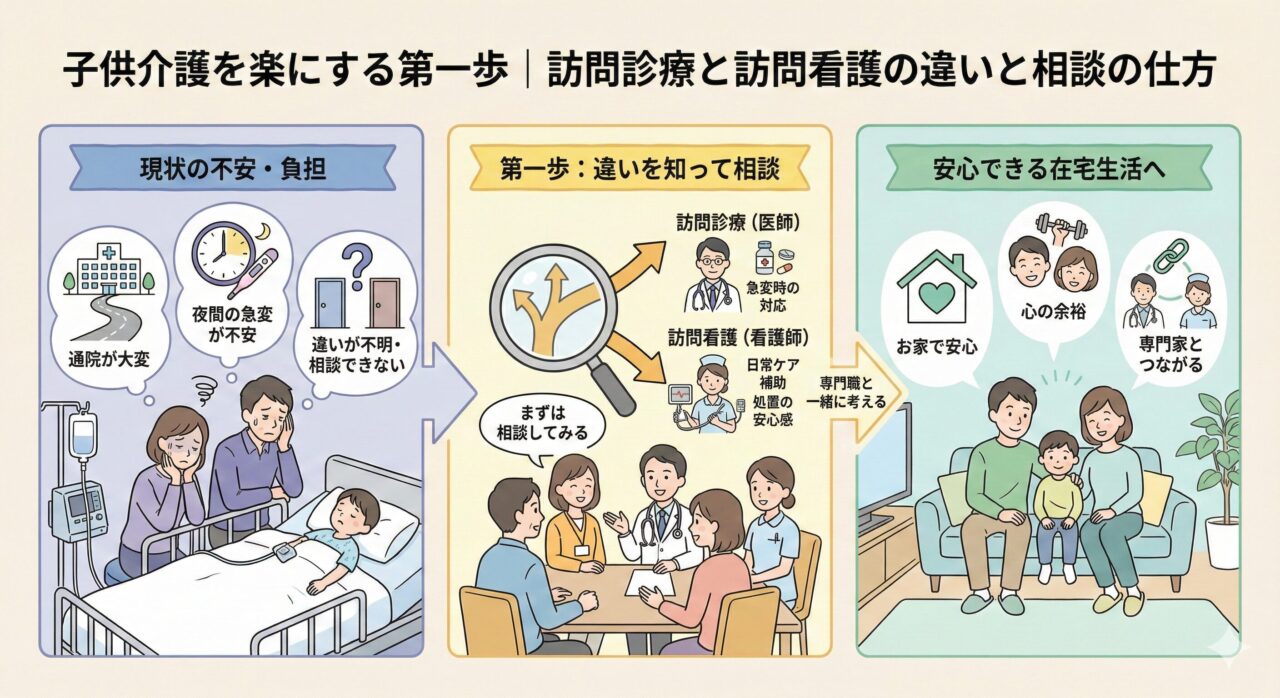

「訪問診療や訪問看護を使った方がいいのかな」と思っていても、実際にどう相談して始めればいいのか分からない——そんな不安を抱えるご家族は少なくありません。

特に子供を在宅で介護している場合、通院の負担や夜間の急な体調変化への不安は尽きないものです。訪問診療や訪問看護は心強いサービスですが、最初の一歩を踏み出せずにいる家庭も多いのではないでしょうか。

実際、厚生労働省の調査では医療的ケア児の家族の約6割が「制度やサービスを知っているが、利用の仕方が分からない」と回答しています。

この記事では、訪問診療と訪問看護の違いを簡単に整理しつつ、実際に導入するまでの相談方法や流れをわかりやすく解説します。行動に移すきっかけを見つけるお手伝いができれば幸いです。

訪問診療と訪問看護の違いを簡単におさらい

両方とも自宅で受けられる医療系サービスですが、役割は異なります。子供介護においてどちらが必要かを判断するには、基本を押さえることが大切です。

訪問診療の基本(医師による診察・薬処方)

訪問診療は、医師が定期的に自宅を訪問し、診察や薬の処方を行います。体調不良時に受診を迷うような場面でも、在宅で診てもらえる安心感があります。

また、薬の処方や調整もできるため、「薬だけ欲しい」という時にも便利です。

子供介護では、夜間や休日に医師とつながれることが親の大きな安心につながります。

「夜に発熱したが、訪問診療があると分かっていて落ち着いて対応できた」という声も聞かれます。

訪問看護の基本(看護師によるケア)

訪問看護は、看護師が家庭を訪問し、バイタルチェックや医療的ケアのサポートを行います。高齢者介護でよく利用されますが、子供介護では親がケアを中心に担っているため必ずしも必要ないケースも多いです。

ただし、吸引や注入など医師の指示に基づく処置を行ってもらえると「専門家に見てもらえた」という安心感を得られるため、状況によっては有効です。

子供介護における優先度の違い

高齢者の場合は両方を併用するケースが多いのに対し、子供介護では訪問診療の方が優先されることが多いです。理由は、成長に合わせて症状が変化しやすく、突発的な体調不良も多いためです。

医師の関与があるかどうかで家庭の安心感は大きく変わります。

どんなときに相談を考えるべき?

訪問診療や訪問看護を検討すべきタイミングは、家庭の生活スタイルや不安の大きさに表れます。以下のようなときは一度相談してみましょう。

通院が負担になっているとき

病院への移動や待ち時間が負担になり、子供や家族が疲弊している場合は相談のサインです。通院のたびに家族全員が調整を強いられる状況は、長期的に続けるには厳しいものです。

実際に「通院のために仕事を休む頻度が多く、生活が苦しい」との声もあります。訪問診療を導入することで、通院回数を減らせる可能性があります。

急な体調変化が不安なとき

夜間や休日の発熱・けいれん・呼吸の異常など、いつ起こるか分からない不安が大きいときは訪問診療が支えになります。

「救急に行くしかない」という状況を減らせる可能性があり、親が安心して眠れるようになることもあります。

介護やケアに自信が持てないとき

吸引や投薬などを親が担うケースでは「正しくできているか」と不安になることも。

訪問診療や訪問看護を導入すれば、医師や看護師に確認できる安心感があります

「これで合っているのか確認できる相手がいる」というだけで心理的負担が軽くなります。

相談前に準備しておくこと

相談をスムーズに進めるためには、事前の準備が役立ちます。難しいことは不要で、日常の中で気づいたことをメモするだけでも十分です。

子供の体調や症状の記録をメモしておく

発熱の頻度、けいれんの有無、呼吸の変化など、子供の体調を簡単にメモしておきましょう。

診察の際に医師に伝えやすくなり、より的確な判断につながります。

スマホのメモ機能やカレンダーに書き込む方法でも十分です。

家族の負担や生活の困りごとを書き出す

「通院に毎回3時間かかる」「夜中に不安で眠れない」など、家族の困りごとを率直に書き出しましょう。

小さなことでも記録しておくことで、相談時に専門職が状況を把握しやすくなります。

結果的に最適な支援につながります。

制度や費用の基本を確認しておく

子供介護では重度障害者医療費助成制度などを利用できるため、経済的な負担は少ないケースが多いです。

自治体によってはさらに助成が上乗せされることもあります。

事前に制度を知っておくことで、安心して導入の相談ができます。

ケアマネやMSWにどう伝える?

「どう話せばいいか分からない」と思う方も多いですが、専門職は家族の率直な声を歓迎します。完璧に説明する必要はありません。

そのまま不安を言葉にして伝える

「夜中に熱が出たときが不安」「通院が負担」など、素直な気持ちを伝えるだけで十分です。専門職がそこから状況を整理してくれます。

むしろ、ありのままの気持ちがサービス導入のきっかけになることが多いです。

具体的に話すとスムーズになる

例:「最近、通院が負担になっています。訪問診療があれば助かると思うのですがどうでしょうか」など、短い一文でも伝わります。

日常で困っていることを具体的に話すと、相談がスムーズに進みます。

「判断は専門家に任せたい」と伝えるのもあり

「必要かどうか分からないので相談したい」と伝えるのも大切です。

専門職が一緒に判断してくれるので、無理に結論を出す必要はありません。

相談するだけでも意味があり、気持ちが軽くなるでしょう。

利用開始までの流れを知っておこう

訪問診療や訪問看護は、相談から導入まで段階を踏んで進みます。事前に流れを知っておくと安心です。

相談 → サービス担当者会議 → 導入開始

まずはケアマネやMSWに相談し、その後サービス担当者会議で必要性が検討されます。

承認が下りれば導入が始まります。

地域によっては相談から導入まで1〜2か月かかる場合もあるため、早めの相談がおすすめです。

導入後の見直しと柔軟な調整

導入後も状況に応じてサービスの内容を見直せます。

「やっぱり訪問看護もあった方がいい」といった変更も可能です。

子供の成長に合わせて柔軟に調整できる点は安心です。

トラブル時の連絡先や対応方法

導入時に「夜間は誰に連絡するのか」「緊急時はどう動けばいいか」を確認しておくと安心です。

事前に共有しておくことで、いざというときに慌てず対応できます。

実際に利用している家庭の声

導入を迷っている方には、実際の利用家庭の声が参考になります。リアルな声は不安を和らげてくれます。

「発熱時にすぐ診てもらえて安心」

「子供が夜に熱を出したとき、訪問診療で診てもらえたので救急に行かずに済んだ」との声があります。大きな安心につながっています。

「これがあるから頑張れる」と語る親もいます。

「通院回数が減って生活に余裕ができた」

「病院に行く回数が減ったことで、兄弟の生活リズムを崩さずに済んだ」との声もあります。

家族全体の生活が落ち着き、子供本人も疲れにくくなったと実感する家庭もあります。

「不安を相談できる相手ができた」

「一人で抱え込まずに、医師や看護師に相談できる環境ができたのが大きい」と話す家庭も。

心理的な負担が減り、日々の生活に前向きさが戻ったとの声があります。

まとめ:相談することが介護を楽にする第一歩

子供を介護する家庭では、通院や急な体調変化への不安が大きな負担となります。

しかし、訪問診療や訪問看護を導入することで、その負担を軽減し安心感を得られます。

重要なのは「完璧に理解してから相談する」のではなく、「必要かどうか分からないけど話してみる」ことです。

相談すること自体が、介護を楽にし、家族の安心につながる第一歩となります。

未来の自分や子供のために、まずは気軽に一言「相談してみたい」と伝えてみてください。