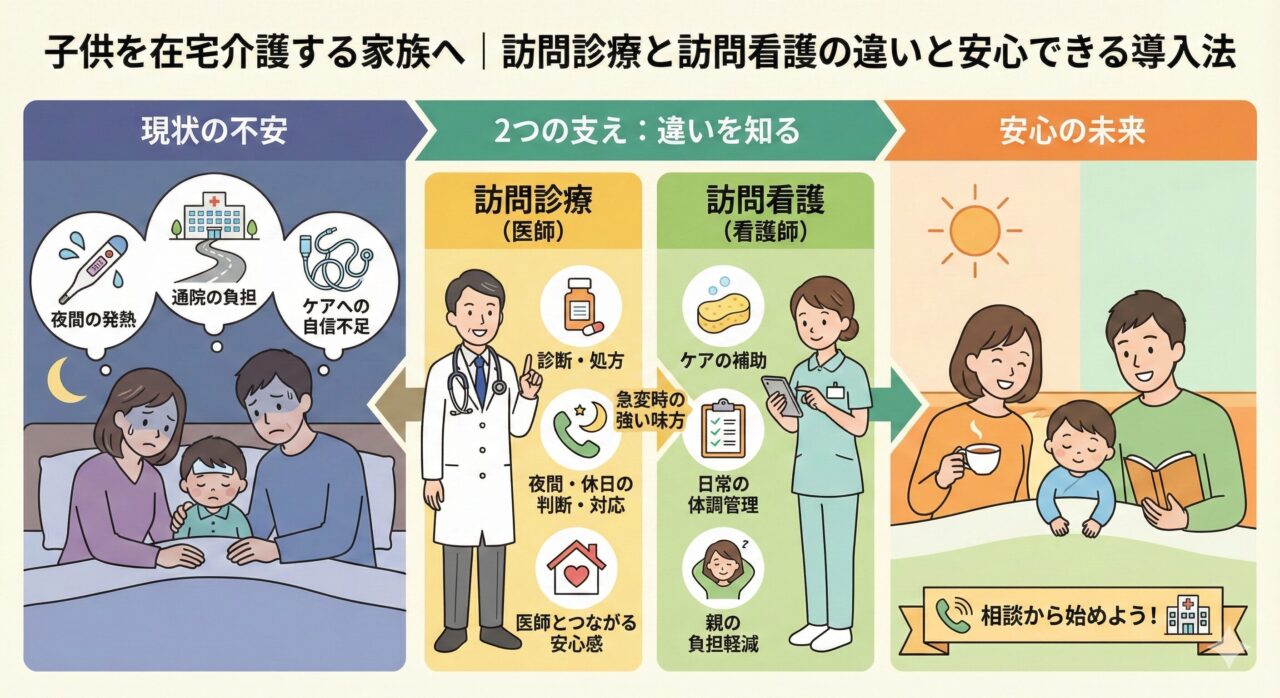

「夜中に子供が熱を出したらどうしよう」「救急に行くべきか迷う」「通院の負担で家族の生活が回らない」

——医療的ケアが必要な子供を自宅で育てているご家族から、よく聞かれる悩みです。子供介護は長期にわたり、親が中心となって日常生活や医療的なケアを担うことが多いため、不安や疲労が積み重なりやすいのが現実です。

2022年の厚生労働省調査では、在宅で暮らす医療的ケア児は約2万人と推計されており、多くの家庭が日常的にこうした不安と向き合っています。

そんなときに支えとなるのが訪問診療と訪問看護ですが、違いが分からず「うちに必要なのはどちら?」と迷う方も多いでしょう。

この記事では、子供介護に特化して訪問診療と訪問看護の違いをわかりやすく整理し、家族の不安を減らすためのヒントをまとめました。

子供の介護で多くの親が抱える不安と悩み

子供の在宅介護は、日常生活の中で常に緊張と不安を抱えながら行うものです。

特に医療的ケア児や障害のある子供を育てる家庭では、親が大きな負担を背負っています。

実際、医療的ケア児の家族の約7割が「夜間の体調変化が最も不安」と回答した調査もあり、日常の小さな出来事が大きなストレスにつながっているのです。

通院負担と時間的制約

子供の通院は一度に数時間かかることもあり、移動や待ち時間だけで親子ともに疲れ果ててしまうことがあります。

兄弟姉妹がいる家庭では、学校や生活リズムを調整する必要があり、家庭全体に大きな影響が及びます。

さらに、病院の診察が混み合っていると「やっと病院に着いたのに診察まで数時間待たされた」という声も少なくありません。

こうした積み重ねが、家族の生活全体にストレスを与えています。

夜間や休日の急な体調変化

「夜中に熱が出たらどうしよう」「休日にけいれんが起きたら」という不安は多くの家庭に共通しています。

救急に行くかどうかの判断を一人で背負わなければならず、精神的な負担が大きくなります。

特に小さなきっかけで急変することの多い子供の場合、親は常に緊張感を持って過ごすことになり、慢性的な不安を抱えやすくなります。

介護方法への自信のなさ

吸引や薬の管理など、親が中心となって行うケアには「自分のやり方で大丈夫だろうか」という不安がつきまといます。

看護師や医師に直接相談する機会が限られているため、自己流になりがちで「正しくできているか」という疑問を抱えたまま日々の介護を続ける親も多いのです。

こうした心理的な負担は、孤独感や燃え尽きにつながることもあります。

訪問診療と訪問看護はどう違う?

訪問診療と訪問看護はどちらも自宅で受けられるサービスですが、役割には違いがあります。

子供介護の場合は、その必要性に差がある点も特徴です。

訪問診療ができること(医師による診察・薬の処方)

訪問診療は医師が定期的に自宅を訪れ、診察や治療を行います。

体調不良時に自宅で診てもらえるほか、薬の処方や調整も可能です。

普段は通院している子供でも、体調が急変したときに「家で診てもらえる」ことは非常に大きな安心につながります。

特に、発熱時に「救急に行くべきか」と迷う場面で、訪問診療があると判断の支えになります。

訪問看護ができること(看護師によるサポート)

訪問看護は看護師が自宅を訪れ、バイタルチェックや医療的ケアの補助を行います。

親が担っているケアを一部サポートしてもらえる点はメリットですが、子供介護の場合は親がケアを担う時間が長く、訪問看護の利用が少ないケースもあります。

ただし、吸引や注入など医師の指示に基づく処置を任せられると、親の安心感につながることもあります。

子供介護における違いのポイント

高齢者介護では訪問診療と訪問看護を併用するのが一般的ですが、子供介護では訪問診療が中心になるケースが多いです。

子供の成長段階や病状に応じて必要な支援は異なるため、医師が定期的に関与してくれる訪問診療の方が安心材料となりやすいのです。

訪問診療を導入するとどう安心できる?

訪問診療を導入することで、子供介護における不安が大きく和らぎます。実際にどんな効果があるのか見てみましょう。

夜間・休日でも医師につながる安心感

「夜中に発熱しても、まず訪問診療の先生に連絡できる」という安心感は大きな支えになります。

実際に訪問診療を利用している家庭では「救急外来に駆け込む回数が減った」との声が多く聞かれます。

医師につながる選択肢があるだけで、精神的なゆとりが生まれます。

薬や処方の不安がなくなる

薬が切れたときや調整が必要なときも、自宅で対応できるのが訪問診療の強みです。

「薬をもらうためだけに病院へ」という通院が減り、子供も親も安心して日常を過ごせます。

特に薬の調整は症状の変化に応じて柔軟に対応できるため、治療の質を高める効果もあります。

救急搬送の回数を減らせる可能性

小さな体調不良のうちに診てもらえるため、重症化を防げるケースがあります。

これにより救急搬送や入院を減らせることが期待できます。

親にとっても「救急に行くしかない」という追い込まれた状況を避けられるのは大きな安心です。

費用や制度を理解して不安を減らす

費用面の不安から利用をためらう家庭もありますが、子供介護には経済的な支援制度があります。

制度を正しく理解することで、安心して利用につなげられます。

重度障害者医療費助成制度の仕組み

重度障害者医療費助成制度を利用すれば、訪問診療の自己負担は原則500円に抑えられます。

これは「医療が必要なのに金銭的負担で利用できない」という不安を解消する大きな制度です。

実際に多くの家庭がこの制度を利用して訪問診療を導入しています。

子供介護での医療保険の利用方法

子供は介護保険の対象外ですが、医療保険で訪問診療を利用できます。

医療証や受給者証の確認をしておくことでスムーズに導入できます。

費用面で利用をためらわなくてもよい理由

「費用が高いのでは」と不安に思う家庭もありますが、実際には制度によって大部分がカバーされます。

まずは制度を調べ、専門職に相談することが第一歩です。

利用している家庭の多くが「思ったより負担が少なかった」と話しています。

訪問診療・訪問看護などの訪問型サービスには、医療保険以外(交通費など)が別途請求の事業所もあるので、利用前に詳細の確認もしておきましょう。

実際の利用家庭の声

実際に訪問診療を導入した家庭の声は、多くの親にとって参考になります。

体験談を知ることで、自分の家庭にも役立つイメージが持てるでしょう。

「発熱時にすぐ診てもらえた」

「夜に熱が出ても、訪問診療で診てもらえたので安心できた」という声があります。

救急搬送の回数も減り、安心感が増したとのことです。

特に夜間の不安が強かった家庭では「今は夜も眠れるようになった」と話しています。

「通院が減って生活に余裕ができた」

「通院回数が減り、兄弟の世話や家事に時間が回せるようになった」という家族もいます。

家族全体の生活にゆとりが生まれ、親子ともに笑顔が増えたと語るケースもあります。

「急な不安を相談できるようになった」

「夜中の不安を一人で抱え込まなくてよくなった」と話す親もいます。

訪問診療は体調管理だけでなく、親の心理的支えにもなっているのです。

判断は一人で抱え込まずに相談を

訪問診療を利用するかどうかは、家族だけで判断する必要はありません。専門職に相談することが大切です。

相談支援センターやMSWに相談するメリット

専門職は状況を整理し、必要なサービスを提案してくれます。

「どちらを選ぶべきか分からない」という悩みを共有するだけでも十分です。

自治体の相談窓口や病院の地域連携室を活用するのもおすすめです。

どう伝えればよいかの例文

「夜中に発熱するのが不安です」「通院が大変です」「薬の管理に不安があります」など、具体的な困りごとを伝えるとスムーズです。

短い言葉でも十分伝わります。

一歩踏み出すことで親の安心につながる

相談するだけで気持ちが楽になり、安心できる介護環境に近づきます。

「相談してみてよかった」という声は多く、導入の有無にかかわらずメリットがあります。

行動を起こすことが、不安を減らす第一歩です。

まとめ:不安を減らして介護を続けるために

子供介護は長期間続くため、不安や負担を一人で抱え込みやすいものです。

しかし、訪問診療を導入することで夜間や休日の不安が和らぎ、通院負担も軽減されます。

費用も制度によって支えられているため、経済的な心配も大きくありません。迷ったときは専門職に相談し、一歩踏み出してみましょう。それが親の安心につながり、子供の生活の質を高めることにもなります。