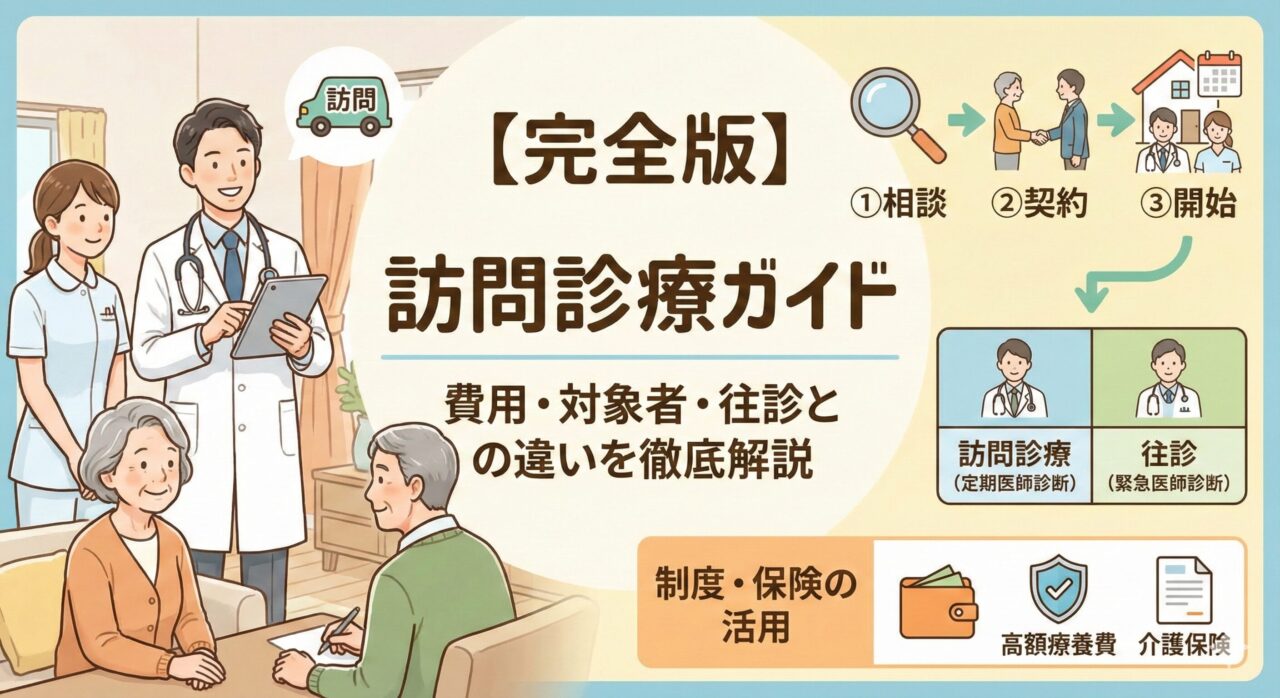

「訪問診療って往診と何が違うの?」「うちの親は対象になるのかな?」「費用はどのくらいかかるのだろう…」

そんな疑問を持つご家族は少なくありません。

この記事では、訪問診療の仕組み・対象者・費用・利用の流れから、メリット・デメリット、注意点、探し方までを網羅的に解説します。

厚労省データや実際の体験談も交えながら、初めて訪問診療を検討する方が安心できる情報をまとめました。

厚生労働省によれば、2023年時点で訪問診療を利用している方は16万人以上。高齢化の進行により、今後さらに需要は拡大すると予測されています。

「できるだけ自宅で過ごしたい」「通院が大変」という方を支える仕組みとして、訪問診療はますます注目されています。

訪問診療とは?往診との違いも解説

訪問診療は、定期的・計画的に医師が自宅や施設に訪れ、診療を行う在宅医療サービスで、外来通院が困難な方でも、自宅にいながら医師による継続的な医療管理を受けられます。

訪問診療は単なる「便利な医療」ではなく、国が制度として支えている仕組みです。

診療報酬上でも「在宅時医学総合管理料(在総管)」や「施設入居時医学総合管理料(施設総管)」といった制度があり、国が高齢者を地域で支えるための柱と位置づけています。

訪問診療の定義と役割

訪問診療=主治医が患者の生活環境に寄り添い、継続的に診療を行う医療。

慢性疾患管理、がん末期の緩和ケア、在宅酸素・胃ろう・人工呼吸器の管理など、病院通院では難しい医療ニーズをカバーします。

糖尿病でインスリン注射が必要な高齢者が「通院するのも大変」と感じている場合、訪問診療なら自宅で血糖コントロールが可能です。

ある在宅医療専門医は「診察室だけでは見えない生活背景が見えることで、薬の調整や介護サービスとの連携がスムーズになる」と語っています。

それが訪問診療の大きな役割で、生活全体を支えるチーム医療の入り口です。

訪問診療の特徴

- 定期的な診療(月2回が基本、必要に応じて週1回以上も可)

- 24時間365日の対応体制(夜間・休日も急変時は往診)

- 採血・点滴・注射・在宅酸素・人工呼吸器など幅広い処置が可能

- 自宅での看取りも対応可能

「通院できない=医療を受けられない」ではなく、自宅にいながら病院に近い医療を継続できるのが魅力です。

ある高齢女性は、訪問診療を導入したことで「病院の待合室で長時間待つことがなくなり、生活のリズムが安定した」と話しています。

訪問診療は「定期的な安心」を支える役割を担い、往診は「急変時の即応」を担います。

この2つが組み合わさることで、安心して自宅療養を続けることが可能になるのです。

往診との違い

往診=急な体調変化に対応する臨時の診療。

訪問診療=定期的・計画的な診療。両者はセットで使われることが多いです。

例:月2回訪問診療を受けている高齢者が夜間に発熱 → かかりつけ医に連絡 → 往診で対応。

訪問診療を契約しているからこそ、往診がスムーズに実現します。

厚労省の指針でも「訪問診療と往診の連携体制」は必須とされています。

実際に、訪問診療を受けている患者の多くは「救急車を呼ぶ回数が減った」と報告しています。

定期的に診てもらっている安心感と、急変時にすぐ医師につながる環境は大きな違いです。

訪問診療の対象者と条件

訪問診療の対象は「外来通院が困難な方」。

必ずしも寝たきりだけではありません。ご本人やご家族が「通院が負担」と感じれば、導入が検討されます。

近年は「独居高齢者」「在宅医療を希望するがん患者」「医療的ケア児」など幅広い層に拡大しています。

どんな人が対象になる?

- 脳梗塞後遺症で移動が困難な方

- 認知症で外出が難しい方

- 高齢で通院の付き添いが必要な方

- 人工呼吸器・在宅酸素など医療的ケアが必要な方

- がん末期で自宅療養を希望する方

- 医療的ケア児(胃ろう・人工呼吸器など)

ある80代男性は「バスで病院に行くのが大変」と感じ、訪問診療に切り替えた結果「自宅で血圧測定・薬の処方まで完結でき、生活が楽になった」と話しています。

このように「まだ通院できるけど負担が大きい」という段階でも対象になるケースが多いのです。

医師による判断のポイント

導入可否は最終的に医師が判断。

ただし「まだ通院できるから対象外」とする医師もいれば、「通院が大変なら対象」と考える医師もいます。

複数の医療機関に相談してみることが後悔しないポイントです。

厚労省の診療報酬基準でも「通院困難な状態」が明文化されており、主観だけで判断されるものではありません。

対応できる疾患・ケア内容

- 慢性疾患:糖尿病・高血圧・心不全など

- ターミナルケア:がん末期・難病・認知症

- 医療的ケア:胃ろう・在宅酸素・人工呼吸器

- 皮膚処置:褥瘡や創傷ケア

訪問診療は「病気が重い人だけ」というイメージがありますが、実際には「生活の中で安心して医療を受けたい人」全般が対象です。

心不全で通院が難しい70代女性は、自宅で体重や血圧をチェックし、医師が薬を調整。結果として入院回数が減り、生活の質が改善しました。

訪問診療医が柔軟な対応をしてくれるかどうかが、かなり重要になってきます。

訪問診療の費用と自己負担額

訪問診療の費用は大きく分けて以下の3つで構成されます。

- 基本診療料(1回ごと)

- 医学管理料(病状に応じて加算)

- 交通費(クリニックごとに異なる)

高齢者は医療保険の自己負担割合(1割または2割)が適用。さらに高額療養費制度により、月額上限も定められています。

高齢者の自己負担の目安

- 1割負担:月額上限18,000円

- 住民税非課税世帯:月額上限8,000円

- 生活保護:原則無料

例:80歳女性・1割負担・月2回訪問+血液検査1回 → 自己負担は7,000円前後。

あるご家族は「通院タクシー代が月8,000円かかっていたが、訪問診療に変えて負担が減った」と語っています。

施設入居中の方の費用

有料老人ホームやサービス付き高齢者住宅でも訪問診療は利用可能です。

ただし施設の種類によって交通費や管理加算が変わるため、事前に確認しましょう。

例:A老人ホームでは交通費500円、Bサ高住では加算なしなど、差があります。

訪問診療を受けるまでの流れ

「どうやって始めればいいの?」という声をよく聞きます。導入の流れは大きく3ステップ。

初めての方でも安心できるよう、実際の相談から契約までのイメージを具体的に紹介します。

ステップ① 相談先を探す

かかりつけ医・ケアマネジャー・地域包括支援センターに相談するのが一般的。

「訪問診療 地域名」で検索し、在宅医療専門クリニックに直接問い合わせても問題ありません。

医師会HPに一覧が掲載されており、信頼できる情報源です。

実際に相談した人の声:「地域包括支援センターに聞いたら、すぐに候補を3つ紹介してくれた。自分で探すより安心だった」

ステップ② 初回面談と契約

医師や看護師が自宅に訪問し、現状確認と診療方針の説明を行います。

もしくはクリニックで現状の確認を行い、診療方針の説明などは最初の診察時(初診時)に行います。

家族や施設スタッフが同席しても構いません。

このとき、24時間対応かどうか、往診は誰が担当するかを必ず聞くのが失敗しないポイントです。

説明が曖昧な場合は、契約を急がず複数機関を比較しましょう。

ステップ③ 訪問診療の開始

同意書締結後、月2回を基本に定期訪問が始まります。

初回訪問では既往歴や服薬状況、家族体制を確認し、医師が「診療計画書」を作成します。

この計画書に基づき、必要に応じて訪問看護や介護サービスとの連携も始まります。

利用者の声:「最初は不安だったけど、先生が自宅に来てくれる安心感があり、夜中に発熱したときも電話一本で対応してくれた」と、生活の安定につながった例も多く報告されています。

訪問診療のメリット・デメリット

メリット

- 通院不要で体力的・時間的負担が軽減

- 24時間体制で急変時も安心

- 家族の介護負担が減る

- 自宅での看取りが可能

訪問診療が介入していないと自宅での看取りは不可能なので、自宅での看取りを希望されている方にとっては必須のサービスとなります。

例:90代女性は「最後まで自宅で過ごしたい」という希望を叶えるため訪問診療を導入。

結果、病院に行かずに家族に囲まれて最期を迎えることができました。本人・家族双方にとって満足度の高い選択肢となります。

デメリット

- 対象外とされる場合がある

- 対応範囲に医師ごとの差がある

- 費用が想定より高くなることもある

「検査は外来でしかできない」「夜間は別の医師が対応」など制約もあります。導入前に必ず確認しましょう。

訪問診療を受ける際の注意点(失敗しないポイント)

- 往診対応の有無を必ず確認

- 費用は事前に見積もりを取る

- 対応可能な処置・検査の範囲を確認

- 訪問看護や介護サービスとの役割分担を整理

特に費用面は要注意。Aクリニックは交通費あり、Bクリニックは無料など差があります。

また「点滴はできるが輸血は不可」など、医療機関ごとの対応範囲も異なるため、契約前に必ず確認しましょう。

訪問診療を受けられる医療機関の探し方

- 地域包括支援センターに相談

- ケアマネジャーに紹介してもらう

- 医師会のHPで検索

- 「訪問診療+地域名」でネット検索

- 口コミや実績を確認

医師会HPは信頼性が高い情報源です。さらに「24時間対応」「在宅緩和ケア」などの実績があるかを確認しましょう。

口コミも参考になりますが、必ず公式情報と併せて判断してください。

訪問診療と訪問看護・介護サービスの併用

訪問診療(医師)・訪問看護(看護師)・訪問介護(介護職)を組み合わせることで、医療と生活支援の両面をカバーできます。

例:医師が診療計画を立て、訪問看護師が日常の健康管理を支援し、訪問介護が生活援助を行う

チームで支えるのが在宅医療の強みです。

それぞれの事業所が特徴を活かし介入することで自宅での生活を支えていけます。

訪問診療に向いている人・向かない人

向いている人

- 外来通院が難しい高齢者

- 難病やがん末期で在宅療養を希望する人

- 医療的ケアが必要な人

「通院が大変」という人には向いています。

例:ALSの50代男性は「入院ではなく自宅で生活したい」と希望し、訪問診療を導入。人工呼吸器を使用しながらも自宅で過ごせるようになりました。

向かない人

- 外来通院が問題なくできる人

- 緊急対応だけ希望する人

「風邪をひいた時だけ来てほしい」という利用は難しいため、外来と組み合わせて考える必要があります。

そもそも在宅で過ごすことが大変になっている

訪問診療は在宅で過ごすうえで大きな手助けになりますが、医療的な部分以外の介護的な面で大変になったら施設を検討していきましょう。

制度・保険の活用まとめ

- 高額療養費制度:自己負担の上限を超えた分は払い戻し

- 指定難病・重度障害医療:公費助成あり

- 介護保険:訪問看護・訪問介護と併用可能

制度を正しく使うことで、費用面の不安を大きく減らせます。

例えば「指定難病医療受給者証」があれば、自己負担がゼロになるケースもあります。

よくある質問(FAQ)

- 訪問診療と訪問看護は併用できますか?

-

はい、併用可能です。医師と看護師が役割を分担して支えます。

- 夜間や休日でも来てもらえますか?

-

契約クリニックが24時間体制で対応します。

- 入院中でも相談できますか?

-

可能です。退院前から調整するとスムーズです。

- 費用はどのくらい?

-

1割負担で月5,000〜15,000円程度が目安です。

- 家族が同居していなくても利用できる?

-

はい、独居でも利用可能です。

まとめ|訪問診療は「自宅で過ごしたい人」の味方

訪問診療は「住み慣れた自宅で最期まで暮らしたい」という思いを支える仕組みです。

通院が難しくても、医師が定期的に訪問してくれる安心感は本人・家族双方の支えになります。

「病院に行けないから不安」ではなく、「家で診てもらえるから安心」

訪問診療はその未来を実現します。