「特養って安いと聞くけど、実際いくらかかるの?」「何年待ちが当たり前って本当?」

親の介護費用に不安を感じたとき、真っ先に候補に上がるのが特別養護老人ホーム(特養)です。

しかし、人気ゆえに「入りたくても入れない」という現状があるのも事実。

制度の仕組みを知らずに申し込むと、数年単位で待たされてしまうことも珍しくありません。

本記事では、元施設管理者・看護師の視点から、特養の基本知識・リアルな費用相場だけでなく、「入居判定会議」の裏側を知り尽くしたプロが教える「待機期間を短縮する戦略」まで踏み込んで解説します。

教科書通りの説明だけでなく、現場の実情を知ることで、ご家族にとって「最短・最適」な選択ができるようになります。

特別養護老人ホーム(特養)とは?仕組みと特徴

特養(正式名称:介護老人福祉施設)は、在宅での生活が困難になった高齢者のための「終の棲家(ついのすみか)」としての役割を持つ公的施設です。

- 費用が安い:公的補助があり、民間施設の半額程度で済むことも。

- 終身利用が可能:看取り(ターミナルケア)まで対応する施設が多い。

- 介護の手厚さ:24時間365日、介護スタッフが常駐。

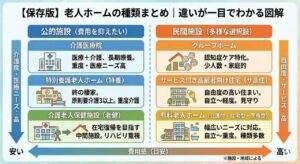

他の施設と何が違う?一発比較表

「老健」や「有料老人ホーム」との違いが曖昧な方も多いはずです。以下の表で違いを整理しましょう。

| 施設種別 | 主な目的 | 入居期間 | 費用の目安 | 医療対応 |

|---|---|---|---|---|

| 特養 | 生活の場 (介護中心) | 終身 (看取りまで) | 安 8〜15万円 | △ 看護師配置あり 夜間は不在も |

| 老健 | 在宅復帰 (リハビリ中心) | 短期 (3〜6ヶ月) | 中 10〜16万円 | 〇 医師・看護師 常勤 |

| 有料老人ホーム | 快適な生活 (サービス重視) | 終身 (施設による) | 高 15〜30万円〜 | 〇〜△ 施設により 大きく異なる |

※費用は居住費・食費・介護費を含んだ目安(1割負担の場合)

「老健」や「有料」との細かい違いをもっと詳しく知りたい方は、以下の記事で深掘りしています。

関連記事:特養と有料老人ホームの決定的な違い|費用・入居条件・選び方をプロが解説

関連記事:【保存版】老人ホームの種類まとめ|特養・老健・有料など6種類の違い

特養の入居条件:要介護3の壁と「特例」

2015年の制度改正により、特養の入居要件は厳格化されました。現在は「原則、要介護3以上」となっています。

入居の可否は要介護度・年齢・生活状況などの要件で決まります。

ここでは原則条件から特例入居、受け入れの実態や自治体の優先基準まで、判断材料をまとめます。

原則的な入居対象者

- 65歳以上で、要介護3〜5の認定を受けている人

- 40歳〜64歳で、特定疾病により要介護3以上と認定された人

- 常時医療処置(点滴や呼吸器管理など)が必要ない人

要介護1・2でも入れる「特例入所」とは?

「要介護1や2だけど、事情があって自宅では暮らせない…」という場合でも、以下の条件に当てはまれば特例入所が認められる可能性があります。

【特例入所の要件(いずれかに該当)】

- 認知症による徘徊や行動障害が著しく、在宅生活が困難。

- 知的障害・精神障害等を伴い、在宅生活が困難。

- 家族による虐待があり、心身の安全・安心が脅かされている。

- 単身世帯や同居家族が高齢・病弱で、支援が期待できない。

ただし、これはあくまで「申し込みの権利が得られる」だけで、優先的に入れるわけではない点に注意が必要です。

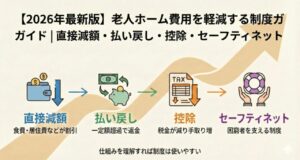

特養にかかる費用:月額・初期費用・軽減制度

特養の最大のメリットは費用の安さですが、部屋のタイプによって料金が大きく異なります。

部屋タイプ別・月額費用シミュレーション

以下は、要介護3・1割負担の場合の目安です。(居住費・食費・介護サービス費込み)

| 部屋タイプ | 月額目安 | 特徴 |

|---|---|---|

| 多床室 (相部屋) | 8〜10万円 | 4人部屋が基本。 プライバシーは低いが費用は最安。 |

| 従来型個室 | 10〜13万円 | 古い施設に多い。 個室だが設備はシンプル。 |

| ユニット型個室 | 13〜16万円 | 10人程度を1単位として生活。 リビングがあり家庭的。現在は主流。 |

忘れがちな「実費負担」に注意

上記の月額以外に、以下の費用がかかります。

- 医療費・薬代(施設内で対応できない医療は外部受診)

- 理美容代(月1,500〜3,000円程度)

- 日常生活費(おむつ代は基本込みだが、特定の嗜好品などは実費)

これらを合わせると、多床室でも月10〜12万円、ユニット型なら月16〜18万円程度を見込んでおくと安心です。

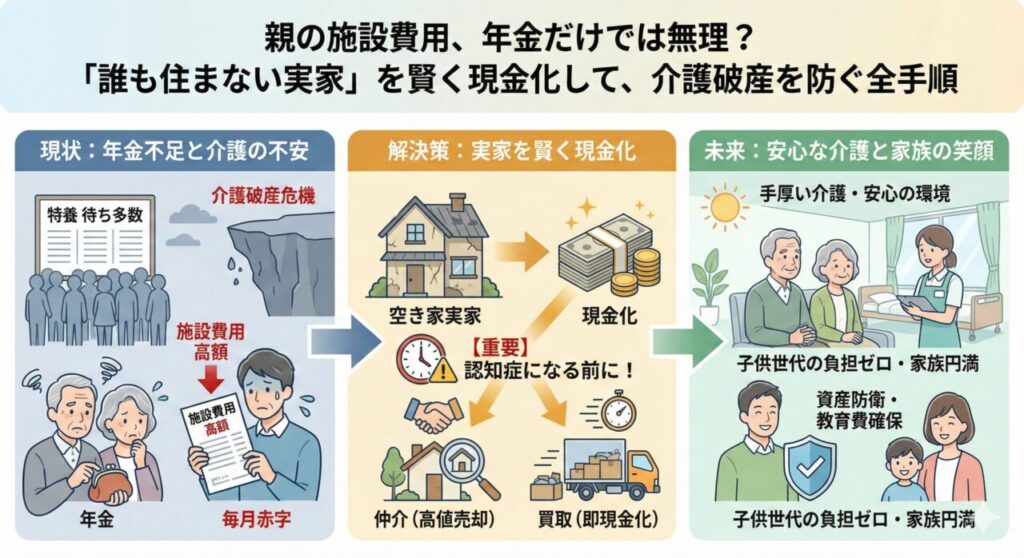

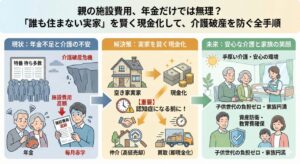

「特養の費用ですら年金だけではギリギリ…」

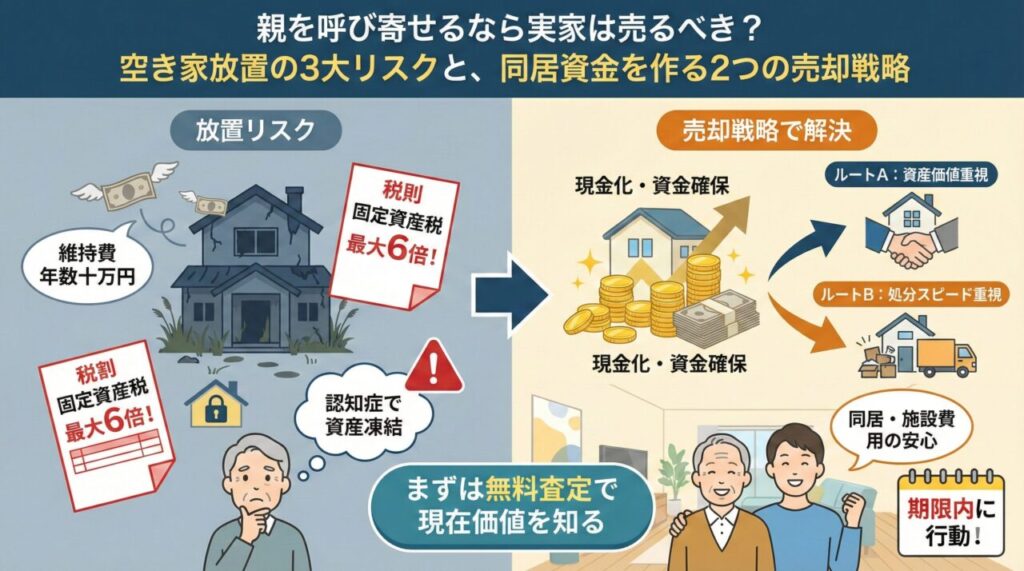

そんな時、「誰も住まない実家」を現金化して、費用負担をゼロにする方法を知っていますか?

空き家リスクを消しながら、介護破産も防ぐ「一石二鳥」の戦略です。

▶︎親の施設費用、年金だけでは無理?「誰も住まない実家」を賢く現金化して介護破産を防ぐ全手順

入居の流れとスケジュール目安

申し込みから入居までには相談→見学→申込→判定→待機→契約のステップがあります。

各段階のチェックポイントと、地域差のある待機期間の目安を解説します。

相談・情報収集(ケアマネ/地域包括支援センター)

最初にケアマネジャーまたは地域包括支援センターへ相談し、希望地域の施設情報を集めます。

施設見学の予約や申込書の取り寄せもここで行います。

見学・施設比較チェックポイント

見学時に確認すべきポイント:

- 職員の対応、入居者の様子

- 医療連携体制(協力病院など)

- 居室や共用部の清潔さ

- 看取り対応の有無

以下にチェックリストを添付しておくので、参考にしてみてください。

老人ホーム・介護施設 見学チェックリスト

1. 基本情報・契約条件

- 月額費用(家賃・食費・管理費・その他)

- 入居一時金や敷金の有無と返還条件

- 契約形態(終身利用型・定期利用型など)

- 退去条件と手続き方法

2. 医療・介護体制

- 提携医療機関の有無と診療頻度

- 夜間の医療対応(オンコール体制・緊急搬送先)

- 介護職員の配置(介護職員1人あたりの利用者数)

- 夜勤職員の人数と配置時間

3. 生活環境

- 居室の広さ・設備(トイレ・洗面・収納)

- 共用スペース(食堂・浴室・談話室)の清掃状況

- 食事の内容と提供時間(試食の可否)

- 入浴回数や時間帯の柔軟性

4. サービス内容

- レクリエーションや外出イベントの頻度

- 個別対応の可否(食事形態・介護方法の調整など)

- 生活支援サービス(掃除・洗濯・買い物代行)

- 家族の面会ルール(時間・予約方法)

5. 安全・安心面

- 防災設備(スプリンクラー・避難経路)

- 認知症対応の経験・実績

- 転倒・誤嚥など事故発生時の対応フロー

- 他入居者や職員の雰囲気(挨拶やコミュニケーションの様子)

申し込み(必要書類・手順)

必要書類:

- 介護保険被保険者証

- 健康診断書

- 入所申込書

- 家族情報・介護状況調査票 など

複数施設に同時申込が可能です。

入居判定会議と優先度決定基準

各施設が設ける「入居判定委員会」で、以下を総合的に判断します。

- 要介護度

- 在宅介護の困難度

- 緊急性(独居・虐待など)

待機期間の実態(地域別)

- 都市部(東京・神奈川):1〜3年待ち

- 地方都市(静岡・山梨など):半年〜1年

- 郡部・中山間地:即日〜3か月で入居可の例もあり

契約・入居準備

入居決定後は契約を締結し、家具・衣類・日用品を準備。

介護保険負担割合証や銀行引落書類の提出も行います。

注意点

数か月~数年待ちがほとんどです。

なので施設に入りたいタイミングで入居申し込みをしても、入居できなくて困ってしまいます。

「最後の時間をどこで過ごしたいか」「自宅を希望しているのか、施設に入りたいのか」を早い段階から話し合って、少しでも施設を検討しているのであれば見学・申し込みをしておいて、「順番待ち」の状況にしておきましょう。

特養の空きを待つ間、食事作りで消耗していませんか?

「特養に入れるのは半年先…それまで私の体がもつか心配」

そんな方は、施設が決まるまでの期間限定で「介護用宅配食」を使ってみませんか?

買い物・調理・後片付けの手間がゼロになり、栄養バランスの整った柔らかい食事がレンジで温めるだけで完成します。

施設に入るより費用も安く済み、介護者の負担を劇的に減らす「賢い手抜き」です。

▶看護師が選ぶ「高齢者向け宅配食」ランキングを見る※柔らかさ・味・コスパで厳選比較

【元施設長直伝】待機期間を短くする「5つの戦略」

「特養は100人待ちが当たり前」とよく言われますが、これは単なる先着順ではありません。

特養の入居順は「必要性の高さ(点数制)」で決まります。

この仕組みを理解し、以下の戦略をとることで、入居の可能性を高めることができます。

1. ユニット型を狙う(費用が高い部屋)

安価な「多床室(相部屋)」は競争率が異常に高いですが、費用が少し高い「ユニット型個室」は待機者が少ない傾向にあります。

「早く入居すること」を優先するなら、ユニット型も視野に入れましょう。

2. 「ショートステイ」を利用して顔なじみになる

希望する特養がショートステイ(短期入所)を併設している場合、積極的に利用しましょう。

施設側としても、入居者の状態や家族の人柄が分かっている方の方が、安心して受け入れやすいという本音があります。

3. 申込書の「特記事項」を具体的に書く

判定会議の資料になる申込書には、「家での介護がいかに限界か」を具体的に書きましょう。

- ×「介護が大変です」

- ◎「主介護者である妻が腰痛で入院し、日中は独居状態で転倒のリスクがあり、命の危険を感じている」

このように緊急性をアピールすることがポイントです。

4. 新設・郊外の施設を狙う

オープン直後の施設は一気に入居者を募集するため狙い目です。また、少しアクセスが不便な郊外の施設は、都市部に比べて待機者が少ない傾向があります。

5. 待機期間の「つなぎ」として他施設を利用する

特養の空きを自宅で限界まで待つのは危険です。

初期費用の安い「老人保健施設(老健)」や「有料老人ホーム」または「ショートステイ」に一時的に入居し、安全を確保しながら特養の順番を待つという方法も賢い選択です。

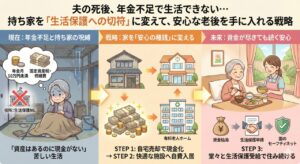

「つなぎで有料老人ホームに入りたいけど、資金が続かない…」

そんな不安があるなら、持ち家を「生活保護への切符」に変えて、将来の資金ショートを完全に防ぐ方法を確認してください。

特養を待つ間の「最強の保険」になります。

▶︎夫の死後、年金不足で生活できない… 持ち家を「生活保護への切符」に変えて、安心な老後を手に入れる

失敗しない特養選びのチェックリスト

一度入ったら「終の棲家」になる可能性が高い特養。見学時に必ず確認すべきポイントをまとめました。

- ニオイ:玄関に入った瞬間、尿臭や消毒臭がしないか?(ケアの質が出ます)

- 入居者の様子:表情は明るいか?車椅子に座らされたまま放置されていないか?

- 職員の挨拶:すれ違うスタッフが明るく挨拶してくれるか?

- 看取り対応:医師との連携体制や、看取りの実績数は?

- 食事:形態(きざみ食・ミキサー食)や、温かい料理が提供されているか?

見学時に使用可能なチェックリストを作成しました↓

老人ホーム・介護施設 見学チェックリスト

1. 基本情報・契約条件

- 月額費用(家賃・食費・管理費・その他)

- 入居一時金や敷金の有無と返還条件

- 契約形態(終身利用型・定期利用型など)

- 退去条件と手続き方法

2. 医療・介護体制

- 提携医療機関の有無と診療頻度

- 夜間の医療対応(オンコール体制・緊急搬送先)

- 介護職員の配置(介護職員1人あたりの利用者数)

- 夜勤職員の人数と配置時間

3. 生活環境

- 居室の広さ・設備(トイレ・洗面・収納)

- 共用スペース(食堂・浴室・談話室)の清掃状況

- 食事の内容と提供時間(試食の可否)

- 入浴回数や時間帯の柔軟性

4. サービス内容

- レクリエーションや外出イベントの頻度

- 個別対応の可否(食事形態・介護方法の調整など)

- 生活支援サービス(掃除・洗濯・買い物代行)

- 家族の面会ルール(時間・予約方法)

5. 安全・安心面

- 防災設備(スプリンクラー・避難経路)

- 認知症対応の経験・実績

- 転倒・誤嚥など事故発生時の対応フロー

- 他入居者や職員の雰囲気(挨拶やコミュニケーションの様子)

特養に向く人・向かない人

特養は長期的な介護が必要な人に向く一方、医療依存度が高い人や自由度を求める人には不向きな場合も。

ここでは向き・不向きの目安と代替選択肢を提示します。

向いている人

- 要介護3以上で日常生活の全面的支援が必要

- 在宅介護が限界

- 経済的に有料ホームが難しい

向かない人

- 要介護1・2で自立度が高い

- 医療処置が常時必要

- プライバシーや自由度を重視する人

特養に入れない場合の代替施設

- 住宅型有料老人ホーム

- 老健・介護医療院・グループホーム

- サ高住・在宅支援サービス(訪問介護・ショートステイ)

特養ほど安く過ごせる施設は他にありませんが、「自宅ではもう限界」「安くなくていいから施設に入ってほしい」という方は、他の施設を検討した方が早く施設に入れる可能性が段違いに上がります。

特養が合わない場合は、費用と生活イメージが近い選択肢を横並びで見ておくと意思決定が速くなります。

サ高住の費用と特徴、グループホームの費用と対応範囲、医療的ケアが必要な場合の介護医療院という選択も検討に入れてください。

特別養護老人ホーム(特養)に関するよくある質問

- 要介護2でも入れますか?

-

特例入居が認められるケースを除き、原則は不可です。

- 待機期間はどのくらい?

-

地域差あり。都市部で1〜3年、地方で半年〜1年。

- 費用の上限は?

-

月額12〜15万円程度。所得により補助あり。

- 医療処置が必要でも入れる?

-

軽度なら可。透析・呼吸器などは不可のことが多い。

- 入居後の退去は?

-

原則なし。看取りまで対応する施設もあります。

まとめ:特養は「情報戦」。早めの行動が安心を生む

特養は、費用面でも安心感でも非常に魅力的な施設ですが、それだけに競争率も高いのが現実です。

「そろそろ限界かも…」と思ってから動き出すのでは、数ヶ月〜数年の待機期間を乗り切れません。

✅今日からできるアクションプラン

- 要介護認定の区分を確認・更新する(要介護3未満なら変更申請を検討)

- ケアマネジャーに相談し、近隣の特養リストをもらう

- 複数の特養に見学へ行き、片っ端から申し込む

- 待機期間の「保険」として、民間の有料老人ホームの資料も取り寄せておく

まずは一歩、情報収集から始めてみてください。選択肢を持っているだけで、介護の心の負担は軽くなります。

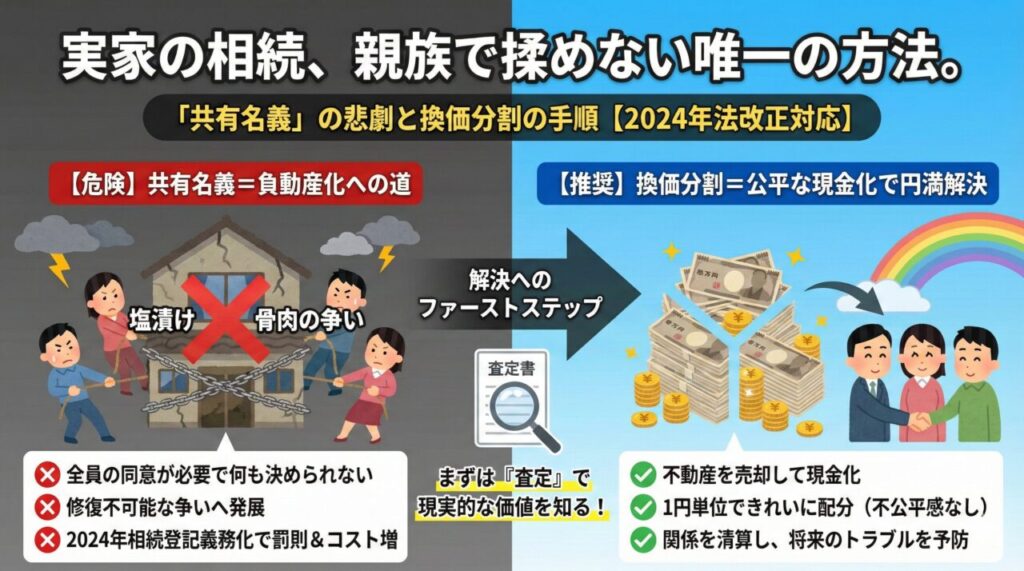

「特養入居と同時に考えたい、実家とのお金の話」

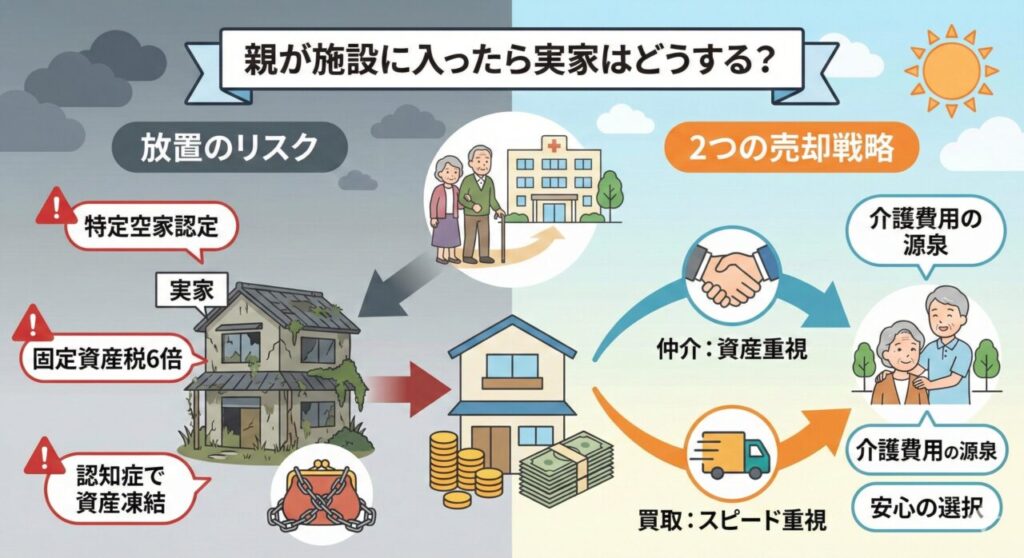

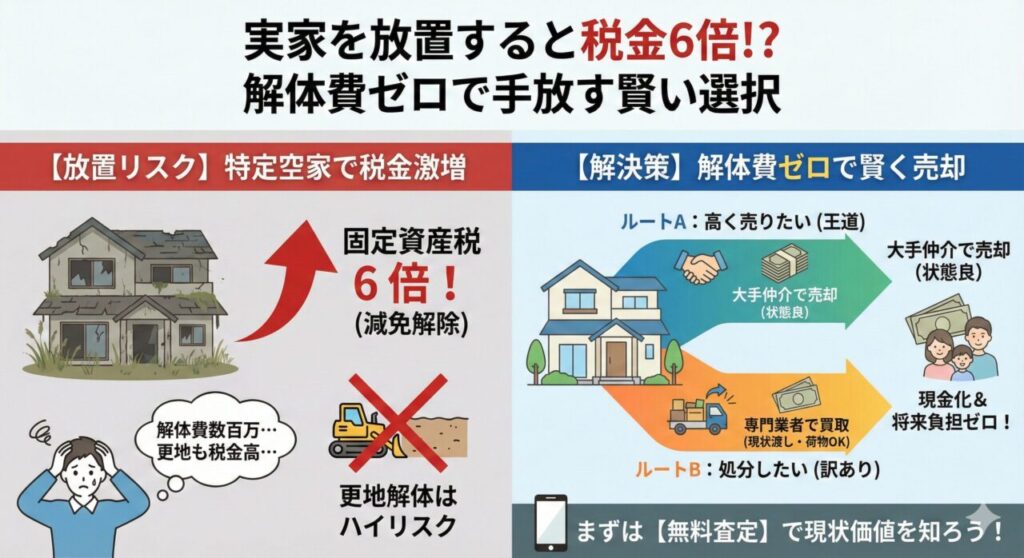

施設に入った後、空き家になる実家をどうするか決めていますか?

放置すると税金が6倍になるリスクも…。早めの対策が「吉」です。