「特養では医療面が不安…」「でも有料老人ホームは高すぎる」と悩むご家族にとって、最後の砦とも言えるのが「介護医療院」です。

医師・看護師が常駐し、終末期(看取り)まで対応できるこの施設は、2024年の介護報酬改定を経て、さらにその役割が重要視されています。

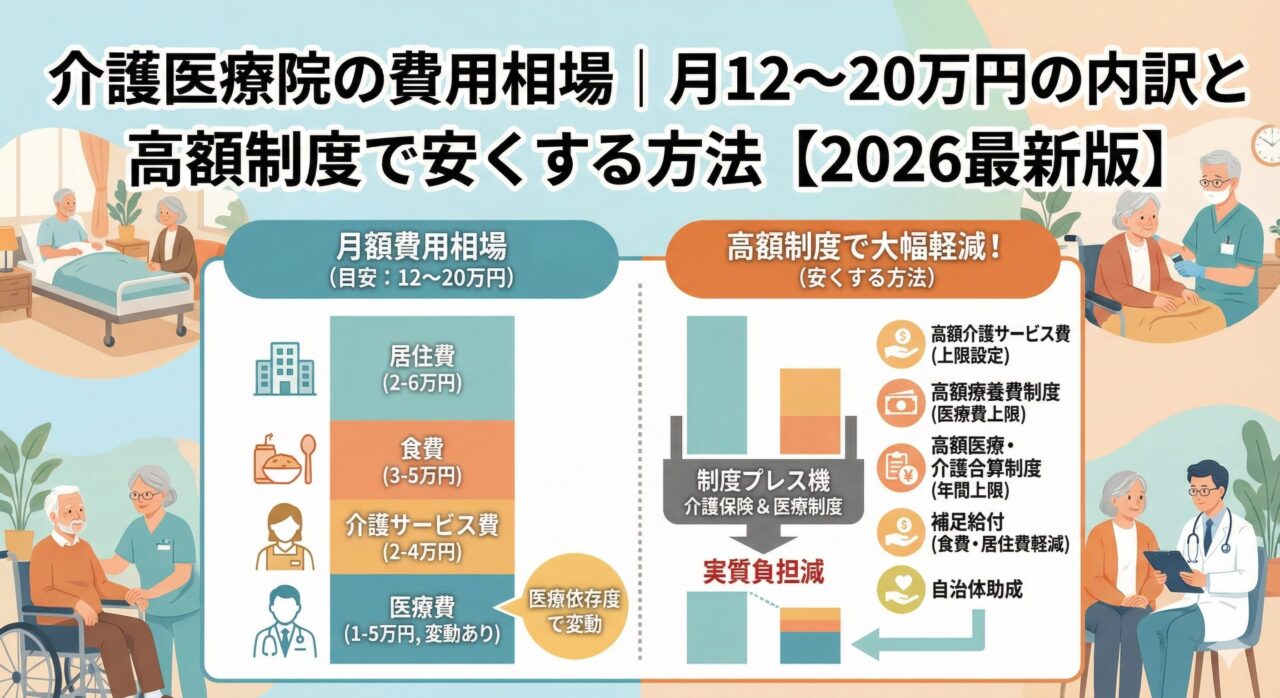

一方で気になるのが費用。月12〜20万円が相場で、特養より高く、有料老人ホームより安め。

医療費が別途かかる点が特徴ですが、介護保険や医療制度、自治体助成を活用すれば大幅に軽減できます。

看護師・在宅医療事務長として多くの入居相談を受けてきた私が、介護医療院の「本当の費用相場」と、世帯年収にあわせて負担を最小限に抑える裏ワザを徹底解説します。

介護医療院とは【I型/II型の違いと対象者】

介護医療院は、2018年に新設された「医療ケア」と「日常の生活」を一体化させた介護施設です。

2024年3月末に廃止された「介護療養型医療施設(療養病床)」の主な受け皿となっており、医療依存度が極めて高い方のための施設です。

「Ⅰ型」と「Ⅱ型」の違いをプロが解説

施設には2つのタイプがあり、どちらに入居するかで費用も体制も変わります。

- Ⅰ型(重度者向け):旧・療養病床。医師や看護師の配置が最も手厚く、経管栄養(胃ろう)や痰の吸引、酸素吸入が24時間必要な方に適しています。

- Ⅱ型(老健に近い):旧・老健。Ⅰ型よりは医療ニーズが低いものの、一般の有料老人ホームでは対応できない慢性疾患を抱える方向けです。

特養が「生活の場」であるのに対し、介護医療院は「病院の安心感を持った住まい」というイメージです。

基本的な役割

- 医師・看護師が常勤し、医療ケアと介護を両立

- 褥瘡(床ずれ)治療、酸素吸入、点滴などの慢性期医療に対応

- 看取りケアにも対応し、終末期まで安心して暮らせる

- 日常生活の介護(食事・排泄・入浴など)を提供

特養や老健よりも医療的支援が手厚く、医療と介護の中間に位置する施設 といえます。

入居対象(要介護・医療依存度)と注意点

- 要介護1以上の認定を受けていること

- 医療依存度が高く、在宅介護や他施設での生活が難しいこと

- 医師による診断や入居判定が必要

特養が「要介護3以上」であるのに対し、介護医療院は 要介護1以上で入居可能 ですが、実際には医療ニーズのある人が中心です。

他の施設との違い(比較表)

| 項目 | 介護医療院 | 特養 | 老健 | 有料老人ホーム | グループホーム | サ高住 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 主目的 | 医療+介護の長期療養 | 長期生活 | 在宅復帰 | 介護+居住サービス | 認知症ケア | 住まい+生活支援 |

| 入居条件 | 要介護1以上、医療依存度高い人 | 要介護3以上 | 要介護1以上 | 自立〜要介護 | 認知症+要支援2以上 | 60歳以上、自立〜要介護 |

| 医療体制 | 医師常勤・看護師常駐 | 看護師常駐 | 医師・看護師常駐 | 施設差あり | 外部医療連携 | 外部医療連携 |

| 定員 | 数十〜数百人 | 数十〜数百人 | 数十〜数百人 | 数十〜数百人 | 1ユニット9人程度 | 数十〜数百人 |

| 滞在期間 | 長期可・看取り対応 | 長期可 | 原則3〜6か月 | 長期可 | 長期可 | 長期可 |

| 費用相場 | 12〜20万円/月 | 12〜15万円/月 | 8〜13万円/月 | 15〜30万円/月 | 12〜16万円/月 | 10〜20万円/月 |

医療依存度の高い人が安心して長期療養できるのは、介護医療院ならではの特徴です。

入居の流れ

- 要介護認定を受ける(要介護1以上)

- 医師の診断書を準備

- 介護医療院に入居申込書を提出

- 面談・入居判定(医療依存度の確認)

- 契約・入居開始

老健のように「在宅復帰」が前提ではなく、長期療養と看取りを前提とした入居が可能 です。

介護医療院の費用相場は月12〜20万円|内訳を分解

結論から言うと、全国的な月額の目安は12〜20万円です。

この金額の幅は「要介護度」と「所得(世帯の年収)」、そして「医療行為の多さ」によって決まります。

| 費用の内訳 | 金額の目安(月額) | 備考 |

|---|---|---|

| 1. 居住費 | 2〜6万円 | 個室か多床室(4人部屋)かで変動 |

| 2. 食費 | 3〜5万円 | 治療食やとろみ剤も含まれる場合が多い |

| 3. 介護サービス費 | 2〜4万円 | 要介護度に応じた自己負担(1〜3割) |

| 4. 医療費 | 1〜5万円 | 再診料、点滴、検査代など(別途保険適用) |

| 合計目安 | 12〜20万円 | 理美容代や日用品費が別途数千円 |

「今の年金だけで足りるか不安…」という方は、まずは無料で使える施設紹介窓口で、予算に合う近隣の施設リストを取り寄せ、プロのシミュレーションを受けるのが最も早道です。

厚生労働省「介護医療院の概要(2024年度)」および主要民間施設調査データをもとに作成。

特養・老健・有料老人ホームとの料金比較

| 施設種別 | 費用相場(月額) | 入居一時金 |

|---|---|---|

| 介護医療院 | 12〜20万円 | 敷金程度 |

| 特養 | 12〜15万円 | 不要 |

| 老健 | 8〜13万円 | 不要 |

| 有料老人ホーム | 15〜30万円 | 数百万円〜数千万円 |

| グループホーム | 12〜16万円 | 不要(敷金程度) |

| サ高住 | 10〜20万円 | 敷金程度 |

介護医療院は「特養より高いが、有料老人ホームよりは安い」という位置づけで、医療ニーズが強い人向けの現実的な選択肢 です。

介護医療院の費用相場は月12〜20万円をどうやって準備するか

「毎月の支払いが年金を超えてしまう…」

介護医療院は長期入所になることが多いため、資金計画は死活問題です。

もし、ご両親が施設に入って「空き家」になるご実家があるなら、それを賢く現金化して費用に充てる方法を必ず確認しておいてください。

▶︎親の施設費用、年金だけでは無理?「誰も住まない実家」を賢く現金化して介護破産を防ぐ全手順

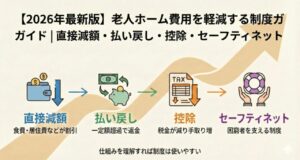

【実例】費用を月5万円以上安くする「4つの鉄板制度」

介護医療院は「介護」と「医療」の両方の保険を使うため、普通に支払うと家計が圧迫されます。

現場の事務長として、必ず活用してほしい制度を優先順位順にまとめました。

1. 補足給付(特定入所者介護サービス費)★最優先

住民税非課税世帯なら、食費と居住費が月額5万円以上下がる可能性があります。

- 効果:食費 約4.5万円 → 約1.2万円 / 居住費 約5万円 → 約1万円〜

- 注意:預貯金額に制限(単身500〜1,000万円以下など)があります。

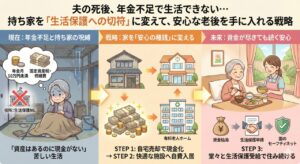

「持ち家があるから補足給付が受けられない…でも現金もない」

そんな八方塞がりな状況でも、持ち家を適切に処分して「生活保護」を申請し、費用負担をほぼゼロにする方法があります。

資金が尽きる前の「最後の切り札」として知っておいてください。

▶︎年金不足で生活できない… 持ち家を「生活保護への切符」に変えて、安心な老後を手に入れる

2. 高額介護サービス費

1ヶ月に支払う介護保険の自己負担額に上限を設ける制度です。一般世帯なら月額44,400円を超えた分が戻ってきます。

3. 高額療養費制度

介護医療院での「医療行為」にかかる費用の自己負担を抑えます。

「限度額適用認定証」を事前に発行し施設へ提示すれば、窓口での支払いを最初から上限額までに抑えられます。

4. 高額医療・高額介護合算制度

意外と忘れがちなのがこれです。

「年間の合計額」で計算し、上限(一般世帯で年56万円など)を超えた分が還付されます。

介護医療院の入居者は医療費・介護費ともに高くなりがちなため、還付額が10万円を超えるケースも珍しくありません。

医療依存度別:費用が跳ね上がる要注意ケース

「月15万円と聞いていたのに、請求書を見たら20万円を超えていた」というトラブルを避けるため、以下の医療処置が必要な方は注意が必要です。

- 酸素濃縮器の利用:電気代やレンタル料、酸素管理料が上乗せされます。

- 難治性の褥瘡(床ずれ):処置代や薬剤費が頻回にかかる場合があります。

- 頻繁な血液検査・画像診断:外部の医療機関へ受診が必要な場合、交通費と診察代が別途発生します。

「まだ自宅で頑張れるかもしれない…」と迷っている方は、無理をして共倒れになる前に、医療用宅配食などを活用して「介護の負担を減らしながら在宅を続けるコスト」と比較してみるのも一つの手段です。

補足給付と自治体助成【対象・金額・窓口|取りこぼし防止チェック】

介護医療院は、介護保険と医療保険の両方を使うため、費用の負担がどうしても大きくなりがちです。

その不足を補うのが、自治体が独自に設けている助成制度 です。

国の補足給付や高額療養費ではカバーしきれない部分を軽減できるため、必ず確認しておきたいポイントです。

利用者負担軽減制度

低所得世帯を対象に、介護サービス費の自己負担を軽減する仕組みがあります。

- 対象:住民税非課税世帯・生活困窮世帯

- 内容:介護サービス費の自己負担を25〜50%軽減

- 申請:市区町村の介護保険課

医療依存度が高く介護度も重い方では、この制度の恩恵が特に大きくなります。

食費・居住費の追加助成

国の補足給付の対象外になる人を救済する目的で、自治体が独自に補助を行うケースがあります。

例:

- 東京都23区の一部 → 食費・居住費助成

- 横浜市 → 介護サービス自己負担助成

- 神戸市 → 「利用者負担軽減確認証」を発行

補足給付が使えない人でも、自治体制度で救済される可能性があります。

生活関連の助成

医療や介護以外でも、生活に必要な費用をサポートする制度があります。

- 紙おむつ代助成(毎月数千円)

- 理美容代助成(散髪券の配布など)

- 通院・外出用の交通費助成

- 福祉用具購入補助

小規模でも積み重なると、年間で数万円の節約 になります。

社会福祉法人の独自制度

社会福祉法人が運営する介護医療院では、独自の費用軽減制度を設けている場合があります。

- 介護サービス費の一部を免除

- 医療費や日用品費を一部補助

入居希望の施設が社会福祉法人かどうかを確認しておくとよいでしょう。

制度を調べる方法

- 市区町村の高齢福祉課・介護保険課に問い合わせ

- 自治体公式サイトで「高齢者 助成」「介護 医療院 軽減」などを検索

- 介護医療院の相談窓口で直接確認

自治体ごとに差が大きいため、必ず地域単位で調べることが重要 です。

ポイント整理

- 自治体独自の助成は「国の制度で救われない部分」を補う役割

- 食費・居住費・介護費の負担軽減策がある

- 紙おむつ・理美容・交通費など生活助成も充実

- 社会福祉法人運営の施設なら独自制度の可能性あり

- 役所・公式サイト・施設の3方向から確認が必要

自治体助成を組み合わせることで、介護医療院の費用を 年間数十万円抑えることも可能 です。

介護医療院に関するよくある質問

- 介護医療院の「Ⅰ型」と「Ⅱ型」はどう違うの?

-

Ⅰ型は医療ニーズが高い方向けで、医師・看護師の配置が厚く、点滴や酸素吸入など慢性期医療に対応します。Ⅱ型は老健に近く、日常生活介護を中心に医療ケアを受けられます。

- 介護医療院の費用は月いくらぐらい?

-

平均的な自己負担は月12〜20万円です。特養よりやや高く、有料老人ホームより安め。医療処置が多い方は医療費が上乗せされるため、上限制度を活用するのがポイントです。

- 入居一時金は必要ですか?

-

原則不要です。敷金(数万円〜数十万円)が求められる場合がありますが、有料老人ホームのような高額な入居金はありません。

- 看取り(終末期ケア)は受けられますか?

-

ほとんどの介護医療院が看取り対応しています。主治医・看護師・介護職が連携し、家族の希望に沿って最期まで過ごせる体制が整っています。

- 費用を抑えるにはどんな制度を使えばいい?

-

「高額介護サービス費」「高額療養費制度」「高額医療・介護合算制度」「補足給付」「自治体助成」などを併用します。これらを活用すれば月5〜10万円以上の軽減も可能です。

まとめ:介護医療院は「制度の申請」が安さの鍵

介護医療院は、医療ニーズの高い高齢者にとって最強のセーフティネットです。費用を抑えるポイントを最後に振り返ります。

- 平均費用は月12〜20万円。

- 非課税世帯なら「補足給付」で月5万円以上安くなる。

- 医療費は「限度額適用認定証」で最初から抑える。

- 年間の還付を見逃さないために「合算制度」を忘れず申請。

介護医療院は数が少なく、待機者も多い施設です。

検討を始めたら、まずはケアマネジャーや地域の包括支援センターへ相談し、最新の空き状況と概算を確認しましょう。

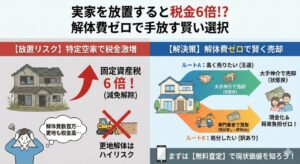

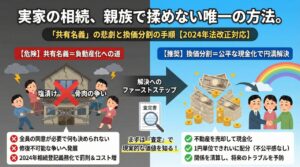

「施設入居で『実家』はどうする?」

親御さんが介護医療院に移ると、実家は「空き家」になります。

放置すると税金が急増したり、相続で揉める原因に。

入居が決まったら、実家の片付けや今後についても家族で話し合っておきましょう。

出典・参考資料

- 厚生労働省:介護医療院の概要(2024年度改定対応)

- 厚生労働省:高額介護サービス費制度について

- 全国健康保険協会:高額療養費制度

※制度内容や金額は自治体・所得区分によって異なる場合があります。最新情報は各自治体・保険者の公式サイトでご確認ください。