在宅介護をしていると、「通院させるのが大変」「夜中に体調が悪くなったらどうしよう」と不安に思うことが多いのではないでしょうか。

特に高齢の親を介護しているご家族からは「もっと安心できる方法はないのか」との声がよく聞かれます。

しかし、この二つはよく混同されがちで、「何が違うのか」「うちに必要なのはどちらか」と悩む方も少なくありません。

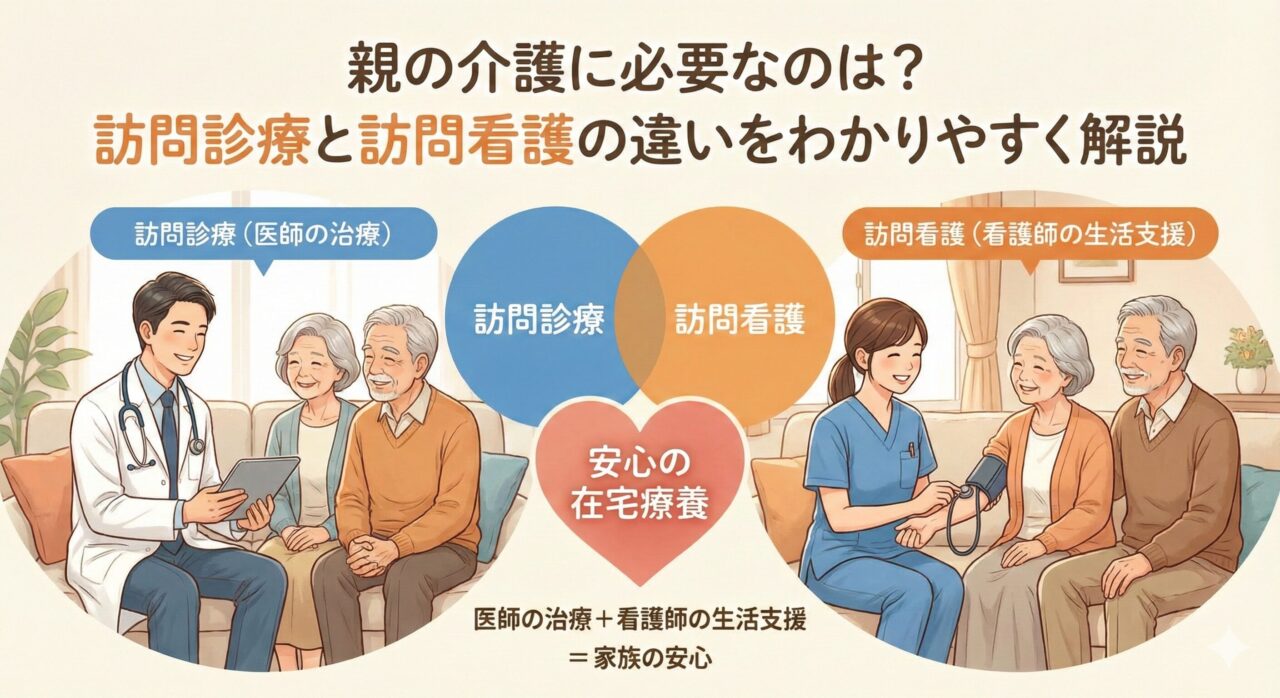

この記事では、親の介護をしている層に向けて、訪問診療と訪問看護の違いと共通点、そして両方を組み合わせるメリットについて解説します。

訪問診療と訪問看護の違いとは?

訪問診療と訪問看護はいずれも「自宅まで来てくれる医療サービス」ですが、役割が異なります。

訪問診療は医師が主体となって病気の診察や治療を行うのに対し、訪問看護は看護師が日常生活や療養生活を支援します。

訪問診療(医師が行う医療・治療中心)

訪問診療は、外来通院が困難な患者に対して医師が定期的に自宅を訪れ、診察や薬の調整を行うサービスです。

血液検査や点滴といった医療行為が可能で、病状の変化に応じた治療が受けられます。

また、夜間や休日に急変があった場合に対応できる体制を整えている医療機関もあり、家族にとって大きな安心材料となります。

訪問看護(看護師が行う生活サポート中心)

訪問看護は、看護師が医師の指示を受けて自宅を訪問し、バイタルチェックや服薬確認、生活介助を行うサービスです。

入浴・排泄のサポートや褥瘡(床ずれ)のケアなど、日常生活に密着した支援を提供します。

また、家族への介護方法の指導や精神的な支えも大きな役割です。

高齢者介護で生じやすい誤解

多くの家族は「医師が来てくれるなら看護師は不要なのでは」と考えがちですが、実際には医師と看護師の両方が関わることで安心が増します。

医師は病気を診て治療を行いますが、看護師は生活全般を支え、日々の変化を細かく見守る役割を担います。

そのため「医師と看護師の両輪」で在宅療養が支えられていると理解することが重要です。

共通点となぜ両方必要な場合があるのか

訪問診療と訪問看護は異なる役割を持ちつつ、共通して「患者と家族が安心して自宅で過ごせるよう支援する」ことを目的としています。

両者が連携することで、医療と生活の双方をカバーでき、長期的に安定した療養生活を支えることができます。

定期訪問・在宅の安心を支える仕組み

定期的に医療者が訪問してくれることは、患者と家族にとって大きな安心になります。

医師は病気の進行をチェックし、看護師は生活の中での小さな変化を確認します。

これにより「少し体調が悪い」段階での早期対応が可能になります。

重なるけれど異なる補完の関係

訪問診療と訪問看護には重なる部分がありますが、それぞれに特化した強みがあります。

医師は病状を診断して治療方針を決め、看護師は療養生活を整えて介護負担を軽減します。

家族にとっての安心効果

「夜眠れないほど不安」という声は、在宅介護では珍しくありません。

しかし、訪問診療と訪問看護を組み合わせて利用することで、定期的に見てもらえる安心感が生まれます。

家族が「必要か迷った時」の判断ポイント

どちらを導入するか迷ったとき、家族がすべてを判断する必要はありません。

不安や困りごとを率直に伝えることが、サービス選択の第一歩になります。

こんな時は訪問診療を相談

- 病院への通院が難しくなってきたとき

- 薬の調整や点滴治療が必要なとき

- 急変時の対応に不安を感じるとき

訪問診療はこうした場面で力を発揮します。

医師が自宅に来てくれるため、病院に行く手間やリスクを減らせます。

こんな時は訪問看護を相談

- 退院直後で在宅生活に不安があるとき

- 介護方法に自信がないとき

- 入浴や排泄など日常生活の支援が必要なとき

訪問看護は、生活に寄り添う形でサポートを提供します。

特に「介助の仕方がわからない」「不安で夜眠れない」といった悩みに直接応えてくれる存在です。

判断をMSWやケアマネに委ねるための伝え方例

「どちらが必要か」を自分で決めなくても大丈夫です。

不安や困りごとを素直に伝えることで、専門職が適切なサービスを選んでくれます。

例:「夜中に体調が悪くなったらどうしようと不安です」

「点滴の管理ができるか心配です」

「介助方法を教えてほしい」

実際の連携パターン紹介

訪問診療と訪問看護は、単独でも利用できますが、両方を組み合わせることでより安心な在宅療養が可能になります。

以下に代表的な連携パターンを紹介します。

退院直後のスタートアップ

退院直後は体調が安定せず、家族も不安を抱えがちです。

医師が治療を行い、看護師が生活面を支えることで、安心したスタートが切れます。

実際に退院直後から両方を導入するケースは多く見られます。

療養が長期化した時

長期療養では、体調の変化や介護の負担が積み重なります。

定期的な診察で医師が体調を管理し、看護師が生活の細かいサポートを行うことで、長期にわたって安定した療養が可能になります。

看取り期の心のケア

人生の最終段階では、医師が苦痛を和らげる医療を行い、看護師が家族に寄り添い心のケアを提供します。

訪問診療・訪問看護を利用するメリット

両方を導入することで、患者と家族にとっての安心感は格段に高まります。

日常のちょっとした不安や介護負担を軽減できるのはもちろん、「困ったら相談できる」という体制があるだけでも心の支えになります。

費用面での安心感

介護保険や医療保険を利用することで、費用の負担は想像より少なく済むケースが多いです。

「費用が高そうだから」と諦めずに、まずはケアマネや医療機関に相談することをおすすめします。

家族の負担軽減

訪問診療・訪問看護を組み合わせることで、介護者の心身の負担を大幅に減らすことができます。

夜間の不安や日常の介助負担が軽くなることで、介護者自身の健康を守ることにもつながります。

利用開始までの流れ

利用を検討する際には、ケアマネに「不安」を伝えることから始まります。

ケアマネが状況を整理し、医師や看護師と連携して必要なサービスを提案してくれます。

家族が一人で悩む必要はありません。

まとめ:安心して在宅療養を支えるために

訪問診療と訪問看護は、それぞれの役割を持ちながら、互いに補完し合って患者と家族を支えるサービスです。

親の介護に悩むご家族にとって、この二つを理解し導入することは大きな安心につながります。

不安や困りごとをケアマネやMSWに伝えることで、最適なサポートが得られます。

自宅で安心して暮らし続けるために、まずは一歩踏み出して相談してみましょう。