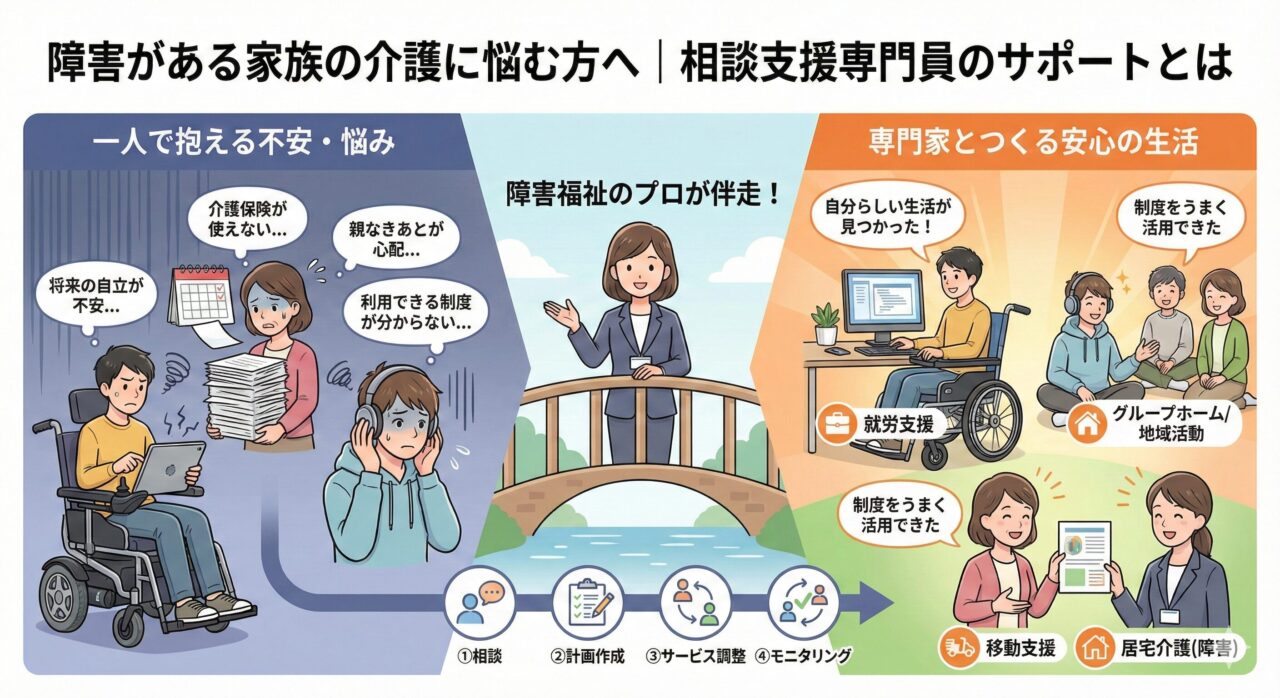

「障害のある家族の介護、毎日の生活、仕事との両立…」「どうすればいいか分からない」

そんな不安や戸惑いを、一人で抱えていませんか?

「障害のある家族の介護、何から始めればいいのか分からない」「制度も手続きも複雑で不安」

そんな悩みを抱えている方は少なくありません。

特に、親や兄弟が突然病気や障害を抱えた場合、生活の変化に戸惑うのは当然のことです。

この記事では、相談支援専門員という専門職の役割や支援の流れについて、分かりやすく解説します。

一人で抱え込まず、支援制度や専門家をうまく活用するためのヒントになれば幸いです。

相談支援専門員とは?

相談支援専門員は、障害福祉サービスの利用や計画作成を支援する専門職です。

分かりやすく言うと、「障害福祉版のケアマネジャー」のような立ち位置です。

主に以下のような業務を担います。

- 本人や家族の相談対応

- 支援計画(サービス等利用計画)の作成

- 各事業所や関係機関との連絡調整

- 定期的なモニタリング・見直し

障害福祉サービスを利用する際には、この計画を自治体に提出することが必要で、相談支援専門員がその中心的な役割を担います。

障害福祉サービスってどんなもの?

障害福祉サービスには多くの種類があり、目的も内容も多様です。

例えば…

- 居宅介護(ヘルパーが自宅を訪問して家事・介護を支援)

- 重度訪問介護(常時介護が必要な人への包括的な支援)

- 短期入所(ショートステイ)

- 生活介護(日中活動の場)

サービスを選び、計画を立てる際に「どれが自分たちに合うのか」を整理することがとても重要です。

相談支援専門員ができること

相談支援専門員は、サービス利用を調整するだけでなく、生活全体の困りごとを整理するパートナーとして寄り添います。

具体的には…

- どのサービスを選ぶか一緒に考える

- 申請や手続きのサポート

- 利用後のフォロー・見直し

- 家族の不安や気持ちに寄り添った相談

障害がある本人だけでなく、家族の生活全体を支える支援者です。

支援を受けるまでの流れ

支援は以下のようなステップで進みます。

- 相談

役所や相談支援事業所へ相談 - アセスメント(課題の整理)

本人や家族の状況・希望をヒアリング - サービス等利用計画の作成

必要なサービスを一緒に検討し、計画を作成 - 申請・支給決定

自治体が内容を確認し決定 - サービス利用開始

実際の支援がスタート - モニタリング・見直し

定期的に状況を確認し、必要に応じて調整

最初の一歩は、「相談してみる」ことです。

こんな相談が増えています

- 家族が障害を抱えたが、どこに相談すればいい?

- 自分も仕事があり退院後の自宅介護が難しい

- 手続きや制度が複雑でよく分からない

- 施設利用と在宅介護、どちらがいいのか迷っている

こうした相談を受けるたび、一人で抱え込まないでほしいと強く感じます。

相談支援専門員は、制度を知るプロフェッショナルであり、同じ目線で考える伴走者でもあります。

よくある質問(Q&A)

- 相談支援専門員に相談するのに費用はかかりますか?

-

基本的には相談は無料です。支援計画の作成も自己負担はありませんが、一部地域や事業所で条件が異なる場合があります。詳細は市町村や事業所に確認しましょう。

- 相談支援専門員とケアマネジャーはどう違うのですか?

-

ケアマネジャーは主に高齢者介護の計画を担当し、相談支援専門員は障害福祉サービスに特化しています。それぞれ対象となる制度やサービスが異なります。

- 相談支援専門員に相談するタイミングはいつが良いですか?

-

障害福祉サービスの利用を考え始めたときが相談のタイミングです。入院中や退院準備のときなど、できるだけ早い段階で相談するのがおすすめです。

- 相談支援専門員はどこで探せますか?

-

お住まいの市区町村の障害福祉課、相談支援事業所、地域生活支援センターで紹介してもらうことができます。自治体のホームページには事業所一覧が掲載されていることが多く、希望に合わせて選ぶことが可能です。

- 相談支援専門員は変更できますか?

-

可能です。「相性が合わない」「話しづらい」「連絡がつきにくい」と感じる場合は、自治体や別の相談支援事業所に相談して変更できます。計画の質や安心感にも関わるため、無理に我慢する必要はありません。

- 入院中でも相談支援専門員に相談できますか?

-

はい、できます。退院後の生活に向けたサービス調整や計画づくりは入院中から始めることができます。早めに相談しておくことで、退院日に支援がスムーズに開始できるメリットがあります。

相談するメリットと注意点

メリット

- 制度やサービスを正しく理解できる

- 手続きの負担が軽減する

- 家族だけでは見えない選択肢を知れる

- 不安を整理できる

注意点

- サービスの利用には市町村の認定が必要

- 利用できるサービスが地域で異なる場合がある

- 相談支援専門員も事業所ごとに対応が異なる

不安なことは、遠慮なく質問することが大切です。

まずは一歩踏み出してみてください

障害のある家族を支えることは、身体的にも精神的にも大きな負担がかかります。

だからこそ、一人で抱え込むのではなく、「相談する」ことが最初の支援の一歩です。