「特養は待機が長すぎて入れない」「有料老人ホームは高すぎて手が出ない」そんな切実な状況で、多くの方が検討するのが「老健(介護老人保健施設)」です。

リハビリが充実し、入居一時金も0円。しかし、実は「月々の費用」以外にも、老健には特有のコスト的な落とし穴があることをご存知でしょうか?

現役の在宅クリニック事務長であり、元施設管理者として現場の裏側を見てきた私が、老健の費用相場と、負担を最小限に抑えながら「3ヶ月後の退所」を見据えた賢い選択肢を解説します。

【結論】老健の費用相場は月8〜13万円

まず結論からお伝えすると、老健の費用相場は月額8〜13万円(1割負担の場合)です。

これは居住費・食費・介護サービス費を含んだ目安ですが、ここにおむつ代や医療費などの「実費」が加算されます。

他の施設と比べると「圧倒的に安い」

老健は「在宅復帰」を目的とした公的施設であるため、他の施設形態と比較しても費用負担が軽いのが特徴です。

| 施設種別 | 月額費用目安 | 入居一時金 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 老健 | 8〜13万円 | 不要 | 医療+リハビリ充実。最も低コスト |

| 特養 | 10〜15万円 | 不要 | 安価だが待機者が多く入所難易度が高い |

| 有料老人ホーム | 15〜35万円 | 0〜数千万円 | サービスは手厚いが費用負担は重い |

| サ高住 | 12〜25万円 | 敷金程度 | 自由度は高いが介護費用が変動しやすい |

表:主要介護施設の費用比較(2025年時点・1割負担)

有料老人ホームでは数百万〜数千万円かかることもある「入居一時金」が、老健では一切かかりません。

初期費用0円でスタートできるのは大きなメリットです。

【要注意】2025年以降の「多床室室料」負担増

これまで老健の多床室(相部屋)の室料は「基本無料(光熱費等除く)」に近い扱いでしたが、制度改正により状況が変わりつつあります。

⚠️2025年8月施行予定の改正案に注意

厚生労働省の議論では、これまで負担がなかった「多床室」の室料について、月額8,000円程度の自己負担を導入する方向で調整が進んでいます(※所得要件等あり)。

これから入所を検討される方は、「今の相場より月1万円ほど高くなる可能性がある」と見積もっておくのが安全です。

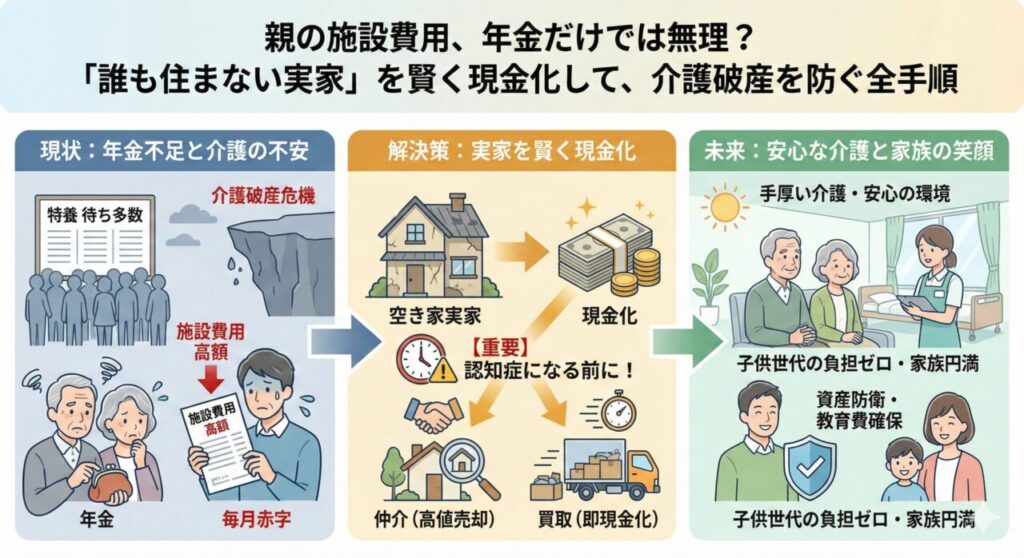

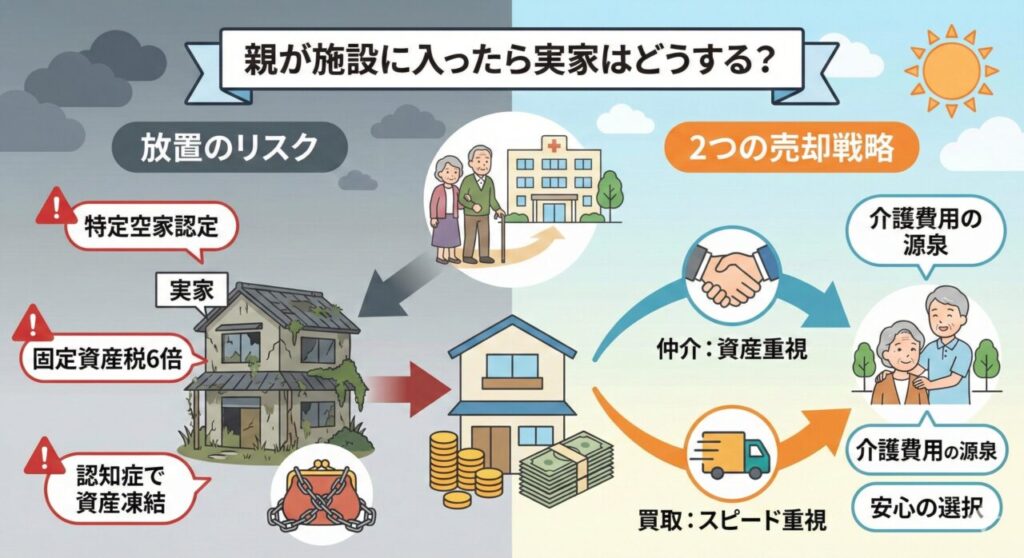

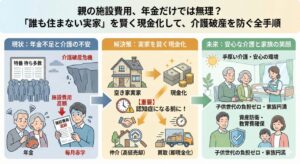

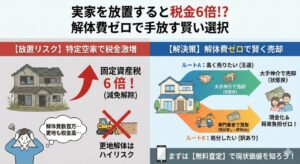

「年金だけでは毎月の支払いが厳しい…」

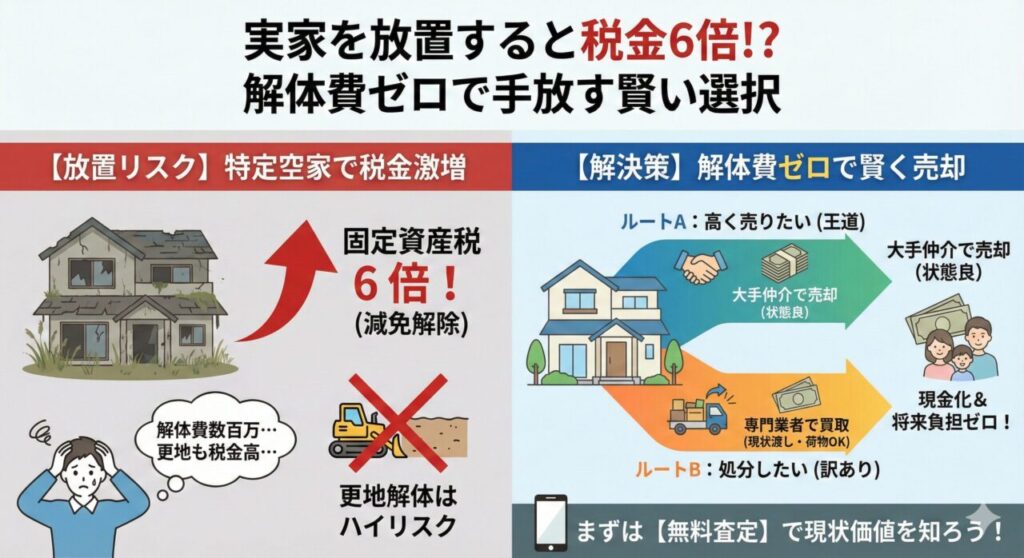

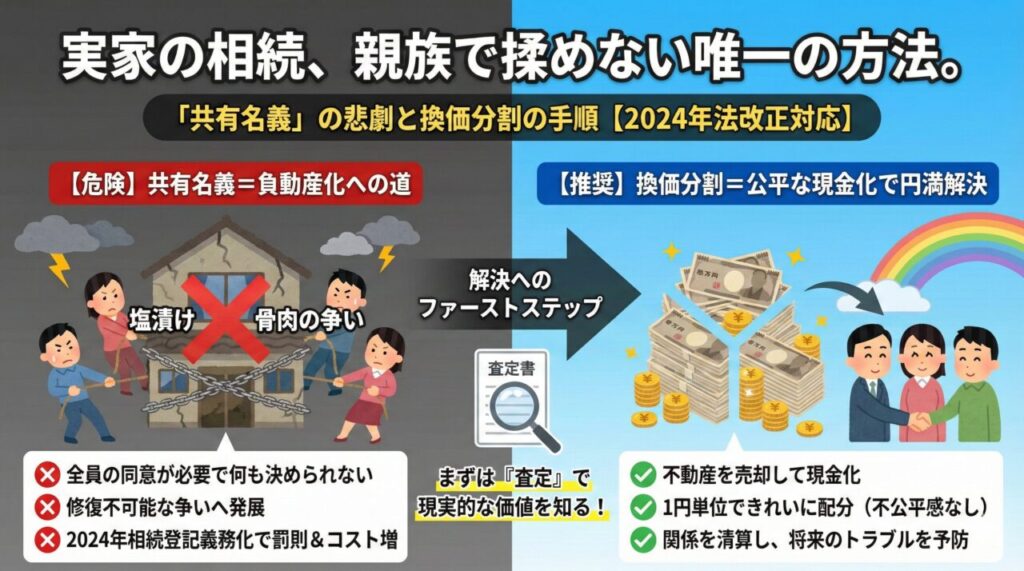

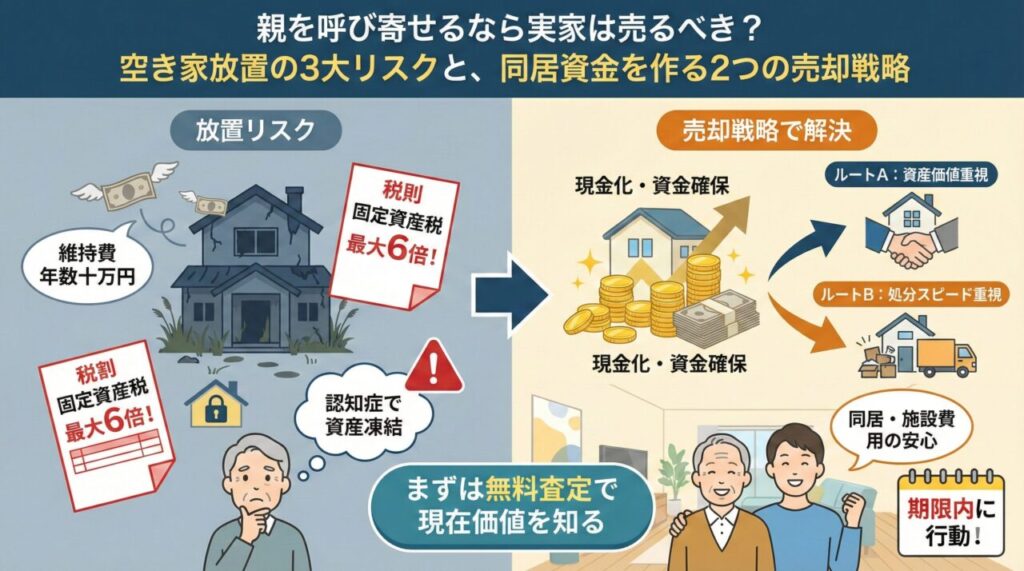

そんな時、誰も住んでいない実家を放置していませんか?

実は、「空き家」を賢く現金化して、施設費用を無理なく捻出する方法があります。

▶︎親の施設費用、年金だけでは無理?「誰も住まない実家」を賢く現金化して介護破産を防ぐ全手順

【詳細内訳】老健費用の仕組みとシミュレーション

老健の請求書は複雑に見えますが、大きく分けて4つのブロックで構成されています。

費用の4大要素

- 施設サービス費(1〜3割負担)

介護度に応じた基本料金。要介護度が高いほど高くなります。 - 居住費・食費(全額自己負担※)

家賃と食事代。※所得が低い方は「補足給付」で大幅に安くなります。 - サービス加算(1〜3割負担)

「リハビリ強化」「看取り対応」「栄養管理」など、受けたケアに応じて加算されます。 - 日常生活費・医療費(実費)

理美容代、私物洗濯代、特別な医療処置、薬代など。

意外と見落としがちなのが「4. 日常生活費」です。施設によってはタオルレンタル代や教養娯楽費として定額請求されることがあり、これが地味に月1〜2万円の負担増になります。

【シミュレーション】要介護3・多床室の場合

最も標準的なケースで計算してみましょう。

【モデルケース(1割負担・一般世帯)】

- 基本サービス費:約26,000円

- 各種加算(リハビリ等):約5,000円

- 食費:約43,000円(1,445円/日)

- 居住費(多床室):約11,000円(377円/日)

- その他実費:約10,000円

合計目安:約 95,000円 / 月

これが「個室(ユニット型)」になると、居住費が一気に月6万円(約2,000円/日)ほどに跳ね上がり、総額15万円近くになります。

「費用を抑えるなら多床室」が鉄則です。

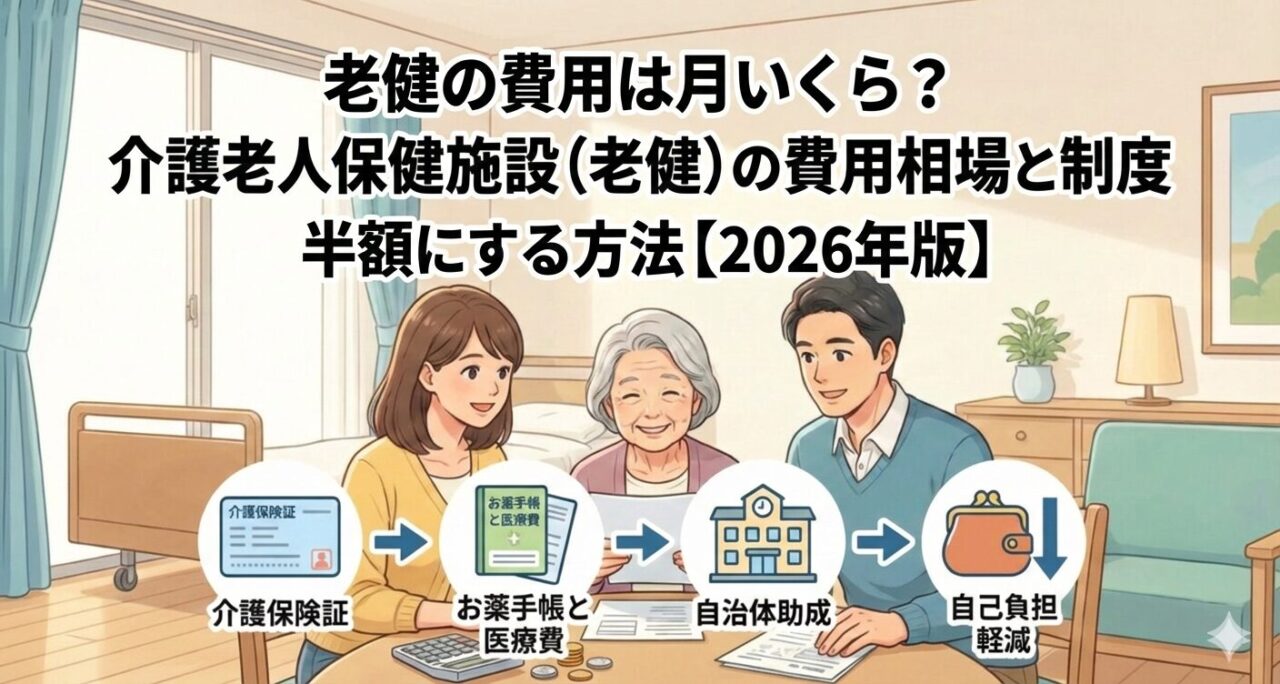

【絶対申請】費用を安くする3つの最強制度

老健の費用は、申請さえすれば劇的に安くなる可能性があります。

特に「世帯全員が住民税非課税」の場合、負担は半分以下になります。

1. 特定入所者介護サービス費(補足給付)

これは食費と居住費を国が肩代わりしてくれる制度です。

資産要件(預貯金1,000万円以下など)がありますが、効果は絶大です。

| 対象区分 | 食費(月額) | 居住費(多床室/月額) | 軽減効果 |

|---|---|---|---|

| 一般世帯(申請なし) | 約43,000円 | 約11,000円 | – |

| 非課税世帯(第3段階) | 約12,000円 | 約11,000円 | 約3万円お得! |

| 非課税世帯(第2段階) | 約12,000円 | 約11,000円 | 約3万円お得! |

※令和6年8月改定後の基準にて試算

必ず市町村窓口で「負担限度額認定証」の申請を行ってください。これがないと軽減は受けられません。

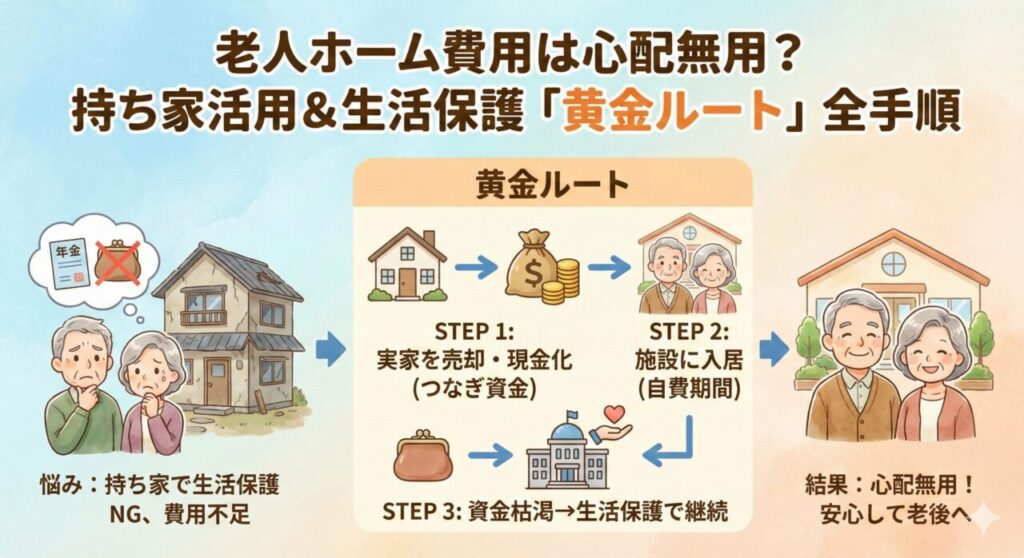

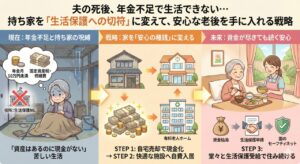

「持ち家があるから軽減制度が使えない…でも現金がない」

そんな場合でも、諦めるのはまだ早いです。

不動産を「つなぎ資金」に変え、合法的に費用負担を最小限にする裏ワザを知っていますか?

▶︎老人ホーム費用は心配無用?持ち家を「つなぎ資金」にして生活保護で入居する全手順

2. 高額介護サービス費

介護費用の自己負担額(1〜3割部分)が上限を超えた場合、超過分が戻ってくる制度です。

- 一般世帯の上限:44,400円 / 月

- 非課税世帯の上限:24,600円 / 月

例えば要介護5で医療処置が多く、介護費負担が6万円になったとしても、一般世帯なら44,400円でストップします。

3. 高額医療・高額介護合算療養費制度

老健は医療費もかかります。年間(8月〜翌7月)の「医療費」と「介護費」を合算し、限度額を超えた分が払い戻される制度です。

「今年は入院もして医療費がかさんだ…」という年は、この制度で数万〜数十万円が戻ってくる可能性があります。

【さらに深く】自治体独自の軽減・助成を見逃すな

国の制度だけでなく、お住まいの地域独自の助成制度も必ずチェックしましょう。

私がこれまで見てきた中で、特に役立つ助成の例を挙げます。

【自治体助成の例】

- 紙おむつ支給・助成

施設入所者でも、月額数千円分の助成券が出る自治体があります。 - 理美容サービス助成

散髪代の補助チケットが年数回配布されるケース。 - 社会福祉法人等による利用者負担軽減制度

低所得者に対し、介護サービス費や食費を法人が独自に減額する制度。実施している老健かどうか、入所前に確認を。

まとめ:老健は制度を使い倒せば怖くない

最後に、老健の費用を抑えるための手順を整理します。

自分たちが「一般」か「非課税」かで費用は倍近く変わります。

これが最強の節約術です。預貯金要件を確認し、役所へGO。

個室は高いです。待機があっても多床室を狙う価値はあります。

契約前に重要事項説明書を見せてもらい、日用品費の項目をチェックしましょう。

老健は、医療的ケアが必要なご家族にとって、費用と安心のバランスが最も取れた選択肢です。

「費用が不安で…」と諦める前に、まずはケアマネジャーや地域包括支援センターに、「使える制度は全て使いたい」と相談してみてください。

適切な知識があれば、老後の資金は必ず守れます。