親や配偶者の介護が必要になったとき、多くの家族が直面するのが

「在宅で介護を続けるべきか、それとも施設に入居させるべきか」という悩みです。

仕事や子育てを抱えながら介護をしている方にとっては、

「家でどこまで頑張れるのか」

「施設に入れるのは親にとって本当に良いのか」

と葛藤する瞬間が少なくありません。

実際にGoogle検索でも

「在宅 医療 vs 施設 入居 メリット デメリット」

「家 どっち 介護 判断」

「施設 入居 判断 ポイント」

といった言葉が多く調べられており、全国で同じ悩みを持つ家族がいることがわかります。

しかし、介護の選択に「絶対の正解」は存在しません。

この記事では、在宅医療と施設入居のメリット・デメリットを徹底比較し、さらに「どちらを選ぶか判断するための具体的なポイント」を解説します。

介護に直面しているご家族が、自分たちに合った選択を見つけるための参考にしてください。

在宅医療と施設入居の比較表

まずは全体像を把握するために、在宅と施設を比較してみましょう。

| 項目 | 在宅医療 | 施設入居 |

|---|---|---|

| 費用 | 平均約11.8万円/月(要介護3の一例) | 15〜25万円/月(有料老人ホーム相場) |

| 医療体制 | 医師・看護の訪問可だが24時間体制には限界 | 専門スタッフが24時間対応 |

| 家族の負担 | 大きい(夜間対応・見守り負担) | 大幅に軽減 |

| 環境 | 住み慣れた自宅で安心 | 集団生活(刺激・見守りあり) |

| 自由度 | 本人の生活リズムを維持しやすい | 施設のスケジュールに準拠 |

- 家族は大変だけど本人はマイペースに過ごせてお金がかからないのは「家にいる」こと

- 家族は楽だけどお金はかかるのが「施設」。本人の過ごし方は施設によって違う。

それぞれメリットデメリットがあるので解説していきます。

在宅医療のメリット・デメリット

在宅医療とは、医師や看護師が定期的に自宅を訪問し、必要な診察や治療を行う仕組みです。

高齢化が進む日本では、厚生労働省の調査でも「住み慣れた自宅で療養を続けたい」と望む人は全体の6割を超えており、ニーズが年々高まっています。

在宅医療のメリット

- 住み慣れた自宅で安心して過ごせる

→認知症の方や長年同じ家で暮らしてきた高齢者にとって、自宅は心の安定を保つ大切な場所です。 - 家族との時間を大切にできる

→施設と違い、訪問時間に制限がないため、家族と過ごす時間が増えます。 - 介護サービスを柔軟に組み合わせられる

→訪問介護、デイサービス、ショートステイなど、介護保険サービスを組み合わせることで状況に応じたケアが可能です。 - 費用を抑えやすい

→利用するサービス量に応じて費用が変わるため、施設に比べると比較的安く済むケースが多いです。

なお、厚労省の意識調査では「人生の最終段階で最期を迎えたい場所」を自宅と答えた人が43.8%という結果もあります。本人の希望は判断材料として重視しましょう。

(出典:厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアに関する意識調査」)

在宅医療のデメリット

- 家族の介護負担が大きい

→食事、排泄、夜間対応など、介護者の肉体的・精神的負担は非常に大きくなります。 - 医療対応の限界

→在宅では24時間体制の医療提供は難しく、急変時には救急搬送が必要になる場合があります。 - 住宅改修が必要になることもある

→バリアフリー化や介護用ベッドの設置など、家を改造するための費用が発生することも。 - 介護者の生活との両立が困難

→特に現役世代にとって、仕事や育児と介護の両立は大きな負担となります。

日常生活の介助量によっては介護者(家族)の負担が大きくなります。

社会的なサービスを使わず1人で頑張っている家庭もありますが、介護者が入院したり腰が痛くなったりして継続的な支援が難しくなってしまうケースも少なくありません。

施設入居のメリット・デメリット

一方、施設入居には特別養護老人ホームや有料老人ホーム、グループホームなどさまざまな種類があります。

いずれも「安心できる生活環境の提供」を目的としており、在宅介護と大きく異なる特徴があります。

施設入居のメリット

- 専門スタッフによる24時間体制のケア

→夜間や急変時も対応してもらえるため、医療面の安心感が高いです。 - 家族の介護負担が軽減される

→日常のケアを施設に任せられるため、家族は精神的にも身体的にも余裕が持てます。 - リハビリやレクリエーションが充実

→集団での活動により生活の張り合いが生まれ、認知症進行の抑制につながるケースもあります。 - 医療機関との連携が整っている施設もある

→持病がある方や看取り期に入っている方も安心して生活可能です。

また、本人も充実したサービスが受けられるので、環境が変わるのは不安に感じる方もいますが、入居した後は安心安全に生活することが可能です。

施設入居のデメリット

- 費用が高額になりやすい

→入居一時金や月額利用料が必要な施設も多く、長期的にみると在宅より高くなることがあります。 - 住み慣れた環境を離れる寂しさ

→自宅から離れることは、本人にとって精神的ストレスになることも。 - 自由度が制限される

→食事や入浴の時間など、施設のルールに従う必要があります。 - 希望の施設に入れない可能性

→特養(特別養護老人ホーム)などは待機者が多く、すぐに入居できないケースも少なくありません。

費用以外のデメリットに関しては、「ずっと生活していた家から離れてしまう」と感じる方もいれば「別に住むところなんてどこでもいい」という方もいます。

また、「自由が良い」という方もいれば「色々やってくれるなら施設の方が楽でいい」という方もいるので、デメリットになるかは人それぞれの感じ方次第です。

在宅と施設の費用比較データ

厚生労働省の「介護給付費実態調査(2023年)」によると、要介護3の高齢者が1か月に利用する在宅介護サービス費用の平均は約11.8万円。

一方、有料老人ホームに入居した場合は、家賃や食費を含めて月額15〜25万円が相場とされています。

さらに、厚労省の統計では年間約9.9万人が介護を理由に離職していることが分かっています。

出典:厚生労働省「介護給付費等実態統計(令和5年度)」

介護保険の費用総額・平均給付の最新データは同統計で公表されています。

参考:2023年度総額の解説記事(nippon.comによる厚労省統計の要約)も併読推奨。

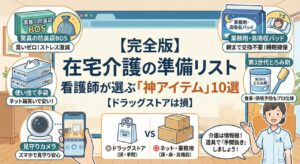

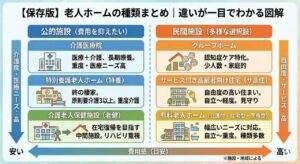

施設の種類ごとの特徴

施設入居といっても種類はさまざまです。主な選択肢を整理すると以下の通りです。

- 特別養護老人ホーム(特養)

→要介護3以上が対象の公的施設で費用は比較的安い。一方で待機者が多く入居まで時間がかかる。 - 介護老人保健施設(老健)

→退院直後の受け皿として、医療・看護・リハビリを提供し在宅復帰を目指す中間施設。長期居住より「リハビリ→自宅へ」が基本方針。〔根拠:介護保険法・厚労省資料〕 - グループホーム

→認知症の方が少人数(5〜9人)で共同生活。家庭的な環境で落ち着いて過ごせる。認知症以外は対象外。 - 有料老人ホーム

→民間運営。設備・サービスが充実。費用は高めだが選択肢が広い(介護付き/住宅型/健康型)。 - 介護付き有料老人ホーム

→介護職員が24時間常駐。医療・介護体制が整い、中重度でも生活しやすい(医療連携の体制は施設差あり)。 - サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)

→比較的自立〜軽度の方向け。安否確認・生活相談が基本。必要に応じて外部の在宅サービスを追加利用。

家か施設か?判断に迷ったときの5つのポイントと体験談から考える

「在宅 医療 vs 施設 入居 メリット デメリット」を比較しても、最終的に「うちの場合はどっちがいいのだろう?」と悩む方は多いです。

そこで、施設入居 判断 ポイントとして、判断の軸になる5つの視点を整理しました。

1. 本人の医療・介護度

介護が必要な度合いや医療的なニーズは最も重要な判断基準です。

- 在宅が向くケース:服薬管理や軽度の介助で生活できる場合

- 施設が向くケース:人工呼吸器、胃ろう、夜間の吸引など24時間の医療管理が必要な場合

特に厚生労働省の統計によると、要介護3以上になると施設入居を選ぶ割合が高くなる傾向にあります。

言い方は悪いかもしれませんが、「手のかからないうち」は自宅での生活を続けていても問題なし。

「手がかかるようになってきた」と感じたら、施設を検討するフェーズに入ります。

「急に介護量が増えた」「入院したら寝たきりになった」などの急激な変化があった場合には、自宅か施設か判断に迷うかもしれません。

そんな時は、施設を検討しながら自宅での生活をしてみるのもありです。

2. 家族の介護負担

介護は身体的な負担だけでなく、精神的な負担も大きいものです。

- 介護者が心身ともに疲弊している

- 介護離職のリスクが高い

こうした場合には、無理に在宅を続けるより施設入居を選ぶ方が家族関係を守れることもあります。

3. 費用負担と経済状況

費用面は大きな判断材料です。

- 在宅:介護サービスの組み合わせで比較的安く抑えられるが、長期的には住宅改修や介護用品の費用もかかる

- 施設:入居一時金+月額利用料で高額になるケースが多い

全国老人福祉施設協議会の調査によると、有料老人ホームの平均月額費用は約15万〜25万円。

対して在宅介護は要介護3で月5〜10万円程度の利用が多いと言われています。

4. 地域サービスの利用可否

地域包括支援センターやケアマネージャーを通じて、在宅介護でもさまざまなサービスを利用できます。

- デイサービス

- 訪問介護

- 訪問看護

- ショートステイ

これらをうまく活用できれば在宅継続も可能ですが、地方や過疎地域では十分にサービスが揃っていないこともあります。

5. 本人の希望・生活の質

最後に忘れてはいけないのが本人の意思です。

「最期まで家で過ごしたい」という思いを尊重するのか、あるいは「施設で安心して暮らしたい」という気持ちを重視するのか。

家族の体験談

最初は母を在宅で介護していました。

訪問介護やデイサービスを利用しながら家族で協力していましたが、夜中の徘徊や転倒が増え、私自身が心身ともに限界を感じました。

施設入居を決断したときは罪悪感もありましたが、今では母も落ち着いて過ごせており、安心しています。

父は『最期まで自宅で過ごしたい』という強い希望を持っていました。

訪問診療と訪問看護を組み合わせ、家族で協力した結果、希望通り自宅で看取りができました。

大変ではありましたが、本人の願いを叶えられたことに今は満足しています。

このように、無理をしすぎない判断や本人の意思を尊重する選択が、後悔を少なくするカギになります。

ケース別:在宅が向いている人・施設が向いている人

在宅が向いている人

- 医療ニーズが比較的軽度である

- 家族に介護を担える人がいる

- 介護サービスが充実した地域に住んでいる

- 本人が「家で過ごしたい」と強く希望している

施設が向いている人

- 医療的なケアが頻繁に必要

- 家族の介護負担が限界に達している

- 認知症が進行しており安全確保が難しい

- 経済的に施設入居が可能である

判断フローチャート

どちらを選ぶか迷ったときに使える、簡単な判断フローチャートを紹介します。

- 医療ニーズが高い → 施設入居を検討

- 家族に介護できる余力がある → 在宅継続が可能

- 本人が「家で過ごしたい」と強く希望 → 在宅医療を優先

- 介護者が限界・共倒れの恐れ → 施設入居へシフト

本人の希望ばかりを尊重するのも、家族の意見を押し付けるのも不満の原因となります。

大切なのは良い塩梅を見つけることです。

周囲の協力者(ケアマネージャーや病院MSWなど)に相談しながら、客観的評価もふまえて良い塩梅を探していきましょう。

よくある質問(FAQ)

- 在宅と施設、結局どっちが安い?

-

月額の目安は在宅(要介護3の一例で約11.8万円)、有料老人ホームは15〜25万円が相場。

ただし家族の就労維持や夜間対応の有無も含めて総合コストで判断を。〔出典:厚労省統計〕 - 施設入居はいつ決断すべき?

-

判断のタイミングは「家族の介護負担が限界」「夜間対応が増えた」「医療的ケアが在宅で困難」になったとき。

無理を続けると共倒れリスクが高まります。早めにケアマネージャーや地域包括支援センターに相談しましょう。 - 在宅介護を続けるコツは?

-

全てを家族で抱え込まないこと。

訪問介護・デイサービス・ショートステイを積極的に利用し、介護保険外の家事代行や配食サービスも組み合わせると負担が軽減します。 - 本人が「家にいたい」と言っているが、家族が限界。どうする?

-

本人の希望は尊重しつつ、介護する側の健康も大切です。

短期入所(ショートステイ)で一時的に施設利用しながら在宅を継続する方法もあります。

最終的には「家族が無理せず継続できる形」が最良の選択です。 - 施設に入れるのは「親不孝」になる?

-

いいえ。介護者が無理をして共倒れする方が深刻です。厚労省調査では年間約10万人が介護離職をしており、家族の生活を守ることも大切。施設入居は本人と家族双方の安心につながる選択肢です。

- 施設入居と在宅介護、併用できる?

-

可能です。普段は在宅で介護しつつ、ショートステイやデイサービスを組み合わせる方法があります。

また、一時的に施設入居して在宅に戻るケースもあります。

柔軟に組み合わせることで負担を減らせます。

まとめ:後悔しないための判断基準

「在宅 医療 vs 施設 入居 メリット デメリット」を比較しても、答えは一つではありません。

介護は家庭ごとに事情が異なり、正解もそれぞれだからです。

ただし「家 どっち 介護 判断」に迷ったときは、以下の 5つの視点 を必ず押さえておきましょう。

- 本人の医療・介護度

- 家族の介護負担

- 費用負担と経済状況

- 地域サービスの利用可否

- 本人の希望・生活の質

これらを総合的に見ていくことが、最終的な「施設の入居を判断するポイント」となります。

また、判断を家族だけで抱え込まないことも大切です。

- ケアマネージャー

- 地域包括支援センター

- 病院のMSW(ソーシャルワーカー、相談員)

- 医師や訪問看護師

こうした専門職に相談することで、新しい視点や制度の利用法が見つかり、選択の幅が広がります。

後悔しない選択のために

介護は「頑張るかどうか」ではなく、本人と家族の生活をどう守るかが本質です。

無理を続けた結果、介護者が倒れてしまっては元も子もありません。

在宅介護も施設入居も、それぞれに価値があります。

大切なのは「自分たちの家庭に合った方法」を見極め、安心して生活できる環境を選ぶことです。

その一歩が、後悔しない未来につながります。